環太平洋戦略的経済連携協定

中立かつ客観原則

ここでは中立的な立場で事実関係を検証する。 賛成か反対かという結論は先に立てず、現実に起きた出来事、確実に起き得ること、一定程度の期待値を示す根拠のあることを中立かつ客観的に検証する。 可能性レベルの物事を論じるためにも、無視できない可能性があることを示す根拠を重視し、根拠のない当てずっぽうや思い込みや伝聞等の不確かな情報は、それが妄想に過ぎないことを示した上で門前払いとする。 賛成論でも間違いは間違いと指摘するし、それは反対論でも同じである。 ここでは賛成論にも反対論にも与しない。

メディア・リテラシー

最近は反民主党の方々の洗脳は殆ど解けているようである。 しかし、左翼系活動家、反政府系活動家によるアジテーションは酷くなる一方である。 そうした現状を考慮してページの構成を大きく見直してみた。

噂を鵜呑みにするな

危険論や陰謀論を真に受けて、その情報の中身の何ら検証もせず、そのまま拡散させてしまうことほど愚かなことはない。 それはDHMOの危険性を拡散させる行為と何ら変わらない。 まともな人なら、情報の中身をきちんと検証してから、拡散するかどうか決める。 真偽不明のまま拡散させる場合も、まともな人なら真偽が分からない情報であることを明記する。 それをせずにデマの拡散に手を貸している人は、自分がまともな人でないことを自覚すべきだろう。

貴方は、危険論や陰謀論を初めて目や耳にしたとき、どう思っただろうか。 「まさかそんなことが」と疑問に思わなかっただろうか。 全く何も疑問を感じなかったのだとしたら救いようがない。 何も知らない子供ならともかく、良い歳した大人ならば終わっている。

疑問に思ったなら、何故、その疑問をそのままにするのか。 日本に住んでいれば、大抵の場合、裏を取ることはそれほど難しいことではない。 ネットでも小一時間検索すれば必要な情報は大抵見つかる。 どうしても見つからないならその場の判断は保留とし、新たな情報が見つかった時にまた考えれば良い。 十分に裏を取ってから拡散しなければ、いい加減な素人の感想で世間を騒がせるだけである。 何故、裏も取らずに、受け取った情報をそのまま垂れ流して拡散するのか。 自分のやっていることが、正義の味方気取りで世間を混乱に陥れているだけだと、早く自覚して欲しい。

陰謀論

陰謀論の多くは、社会の仕組みを理解しない人が作り出した稚拙なフィクションである。 しかし、社会の仕組みを理解している人から見れば極めて稚拙なフィクションであろうとも、何故か、それを信じる人は少なくない。

TPP関係の陰謀論も極めて稚拙なものが多い。 その手の稚拙な陰謀論を真に受ける前に、その陰謀論が真実であるしたら、何故、TPP参加国がTPPに参加したがるのかをよく考えた方が良い。 貴方は「TPP参加国は虐められることが大好きなマゾ」だと本気で信じるのか。 それとも「TPP参加国は素人でも理解できる他国の陰謀を理解できない馬鹿」だと本気で信じるのか。

自由貿易の基本

プラス・サム

厚生経済学(こうせいけいざいがく)、あるいは福祉経済学(英: Welfare economics)、とは、経済全体における分配の効率性と、その結果としての所得分配(所得分布)を分析する経済学の基礎的分野であり、分析手法としてはミクロ経済学の手法を用いる。

厚生経済は、経済効率と所得分配との2つの側面から考察することができる。 経済効率としては、主として社会全体の「パイの大きさ」を扱う。 所得分配では、「パイの分け方」を扱う。 ここでいう「パイ」とは、社会に存在する富(Welfare)全てとしてよい。 経済効率とは、分けられるべきパイ全体をできるだけ大きくするにはどうすればよいかと考えることであり、所得分配では与えられたパイをできるだけ公平に分けることが求められる。

自由貿易は、「パイの大きさ」を増やす(プラス・サム)手段である。 経済の障壁を取り除けば、経済活動にとって有利になり、それによって「パイの大きさ」が増えることには疑う余地はない。 ただし、自由貿易によって「パイの大きさ」が増えることが確実であっても、「パイの分け方」の公平さや保証されない。 プラス・サム(和)をwin-winと表現する人がいるが、これは話し合いによる合意に基づいた外交における国家間の関係でのみ正しい。 武力で脅している場合の国家間の関係や国内部の個人間の関係については正しくない。 プラス・サムでは、ゼロ・サムと比べてwin-winになる可能性が高くはなるが、必ずwin-winになることが保証されるわけではない。 lose-loseの可能性はないが、win-loseの可能性はある。 ただし、外交交渉において国家の利益がloseになることが確実で、かつ、これ以上交渉の余地がないならば、当然、離脱という選択が行なわれることになる。 よって、国家間の関係では、武力で脅して強制している場合でもなければ、win-loseもlose-loseもあり得ない。 しかし、個人の都合で国家間の協定から離脱することは出来ないから、個人間の関係においてはwin-loseが発生し得る。 そのため、「パイの大きさ」が増えたにもかかわらず、個人の取り分が減る人が出て来る可能性は否定できない。

以上、まとめると次のようになる。

- 自由貿易によって社会全体の「パイの大きさ」が増えることが期待できる。

- ただし、「パイの大きさ」が増えても「パイの分け方」の公平さや保証されない。

- 武力で脅している場合は、全ての国家の利益の維持または向上は保証できない。

- 平和的外交においては、全ての国家の利益「見込み」の維持または向上は保証できる。

- あらゆる場合において、全ての個人の利益の維持または向上は保証できない。

理論的裏付け

ゲーム理論のモデルとして囚人のジレンマがあるが、これは、名称と例えがあまりよろしくない。 囚人のジレンマで選択できる行動は、社会全体の「パイの大きさ」を増やす相利的行動と自己の分け前だけに着目した利己的行動である。 そして、相利的行動が協調であり、利己的行動が裏切りである。 しかし、囚人2人の間の協調は、もっと大きな社会全体で見れば、社会に対する裏切りになっているのだ。 そのため、囚人のジレンマにおける協調行動が、あたかも、示し合わせて悪事を働く例えに見えてしまう。 だから、囚人を使ったモデルに拘らずに、もっと一般的な協調と裏切りに置き換えて考えた方が良い。

囚人のジレンマでは、双方が協調すると社会全体の「パイの大きさ」が最も大きくなり、双方が裏切ると「パイの大きさ」が最も小さくなる。 その場合、長い目でみて双方にとって最も得になる場合は、パレート最適=「パイの大きさ」が最も大きくなる場合である。 しかし、実際には、選択結果がパレート最適にならないことが多い。 その原因は、多くの人が、目先の自己の利益に囚われてしまうからである。 その結果として、双方が損をするということになりやすい。

囚人のジレンマに限らず、世の中の多くの物事は、双方が協調すると社会全体の「パイの大きさ」が最も大きくなり、双方が裏切ると「パイの大きさ」が最も小さくなる。 たとえば、双方が核ミサイルを発射しなければ社会全体の「パイの大きさ」は最大である。 片方だけが核ミサイルを発射すれば社会全体の「パイの大きさ」は半分になる。 双方が核ミサイルを発射すれば社会全体の「パイの大きさ」はゼロになる。 防衛や報復を放棄すれば一方的に攻撃されかねない、そうならないようにするには先手を打たなければならない、と悪魔の声に耳を傾けると世界が滅びてしまう。 かといって、悪魔の声に唆される危険性をゼロにしようとしても、それぞれが自主的に核兵器を撤廃することは難しい。 核ミサイルという極端な例を出したが、これは、一般的な戦争行為でも同じである。 理想論を言うのは容易いが、実行に移すのは難しい。

交通渋滞もそうである。 各自が多少の遠回りをしてでも渋滞発生を避ける運転をすれば、道路全体の輸送余力が増すので社会全体の「パイの大きさ」は最大となる。 しかし、渋滞を引き起こしてでも近道することを選べば、道路全体の輸送余力が減り「パイの大きさ」は最小となる。 結果として、全員が遠回りをすれば道が空いて早く目的地に着き、全員が近道をすれば各地で大渋滞が発生して余計に時間が掛かるということが起こりうる。 理論的に正しいと分かっていても、遠回りをする選択はなかなかできない。

双方にとって最も得になる選択があっても、それぞれが自主的にその選択を選ぶのは難しい。 だから、お互いに話し合って、双方がその選択をする約束を取り付けるのである。

国益とは?

自己の権利を守るため反対意見を述べるのは当然の権利である。 日本国憲法第13条により、「公共の福祉」のために国民の権利の一部は制限されるが、自己の主義主張を述べることは何ら「公共の福祉」に反しない。 ただし、反対する手段としてデマに頼ることは感心しない。 以上は、個人の判断に関することである。

国益として何を優先すべきかは、当然、個人の判断とは違う。 経済政策において、日本政府が優先すべきことは日本国憲法第25条の「すべて国民」が「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を追求することである。 重要な点は、経済的平等ではなく、「最低限度の生活」を満足することである。 左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々は「格差が貧困を生む」と主張して経済的平等を求めるが、実際に格差を無くせば国民総貧乏となるだけである(格差は貧困を産むか?参照)。 よって、政府が国益のために取るべき政策は次のとおりであろう。

- 日本経済全体が発展する政策をとる

- 「最低限度の生活」に至らない人は社会保障により救済する

国民が誰1人損しない政策や、全ての国民が得をする政策を追求する必要はない。 「一部にでも損をする人がいるのはケシカラン」と言い出したら何も出来ない。 どのような政治的選択を取ろうとも、全ての個人の利益の維持または向上は保証できず、損する人の発生確率をゼロにすることは不可能である。 しかし、不可能を求めて社会全体の「パイの大きさ」が増える選択を捨てるのはナンセンスである。 社会全体の「パイの大きさ」が増えるということは、全ての人にとってチャンスが増えるということである。 一時的に損をする人がいたとしても、将来も含めた長い目で見れば、その損をした人にとってもチャンスが増える。 プラス・サムは、確率的期待値で見れば、全ての人にとって得をもたらすのである。

これまでも多くの政治体制が試みられてきたし、またこれからも過ちと悲哀にみちたこの世界中で試みられていくだろう。 民主主義が完全で賢明であると見せかけることは誰にも出来ない。 実際のところ、民主主義は最悪の政治形態と言うことが出来る。 これまでに試みられてきた民主主義以外のあらゆる政治形態を除けば、だが。

このチャーチルの言葉をパクると自由経済は次のように表現できる。 「これまでも多くの経済体制が試みられてきたし、またこれからも過ちと悲哀にみちたこの世界中で試みられていくだろう。 自由経済が完全で賢明であると見せかけることは誰にも出来ない。 実際のところ、自由経済は最悪の経済形態と言うことが出来る。 これまでに試みられてきた自由経済以外のあらゆる経済形態を除けば、だが。」 簡単に言い直せば、自由経済は理論的最善(ベスト)ではないが現実的最善(ベター)である。 それに対して、共産主義はゼロ・サム的観点では理論的最善に見える(非ゼロ・サム的観点では理論的最悪)ようだが、実は、現実的最悪(ワースト)である。

TPPの効果

2013年の政府試算では「農林水産物」について過剰な損失が計上されていたが、2015年の政府試算はかなりまともな計算になっている。 左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々は「試算額が4倍になったのはおかしい、農林水産物の損失額が激減しているのはおかしい」と言う。 しかし、政府が公開している説明資料を見る限り左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々の批判は全て的外れである。

- 別途計上した農林水産物の損失額を除けば試算額は前回比で約2倍強

- 前回試算は関税撤廃の効果のみだったが、今回試算は非関税措置の効果も計上

- 関税撤廃より非関税措置の方が効果が大きい

- 世界銀行による試算でも同様の傾向

- 今回の農林水産物に関する計算の辻褄は合っている

- 前回は、損失額を水増しする目的としか考えられないような現実離れした前提を採用していた

- 今回は、かなり真っ当な前提を採用していて、計算上の辻褄も合っている

政府試算を手放しで褒めるつもりはないが、左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々の主張と比較すれば、政府試算の方が表面的な矛盾点がない分だけ遥かにマシである。 以下、詳細はTPP試算に記載する。

各分野への影響

漁業

TPPが日本の水産業に与える影響について - 勝川俊雄公式サイトによれば、次のような理由により、日本の漁業の関税撤廃の影響はほぼない。

- 水産物の関税率は3.5~7%であり、関税撤廃しても大きな影響は出ない。

- 円高で3割安く輸入できるようになっても輸入は殆ど増えなかった。

- 品目によっては、TPP参加国の輸出余力が小さいので、日本への輸出を増やす余裕はない。

- いわしについては、政府試算の生産減少額が日本の生産量より多い。

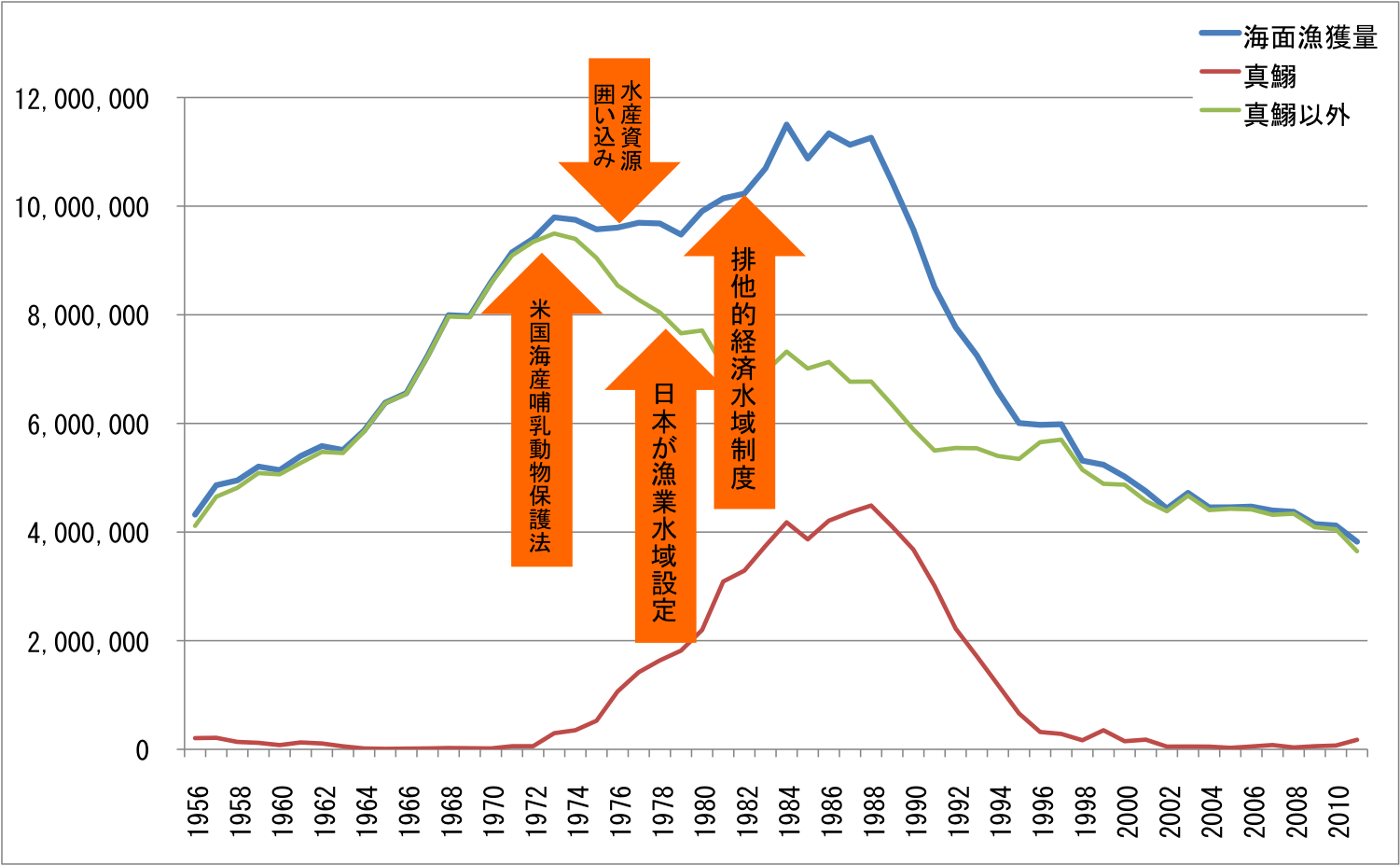

一方で、日本は、自国の排他的経済水域の水産資源を保護しようとせずに、乱獲を放置しているために、漁獲量が激減している。 よって、日本の漁業に関しては、TPPとは無関係に、自滅することが予想される。

海面漁業生産統計長期累年2007 - 政府統計の総合窓口 平成23年漁業・養殖業生産統計年次 - 政府統計の総合窓口

以下、詳細はTPPと漁業に記載する。

農業

TPPに関係なく、現状の農業には未来がない。 日本の稲作農家の70%は作付面積が1ha以下であり、1ha以下の年間農業所得は数千円である。 作付面積が30ha以上になると1千万円を超えるが、稲作農家平均では50万円強である。 このままでは日本の農業にも農家にも未来はない。 そして、その状況を打開するための振興策は採られていない。 極端に高関税な一部品目は、このような農家に苦行を強いる現状を維持するために導入されている。 それが本末転倒であることは言うまでもない。 本当に日本の農業を憂いているなら、このような現状を改善する農業構造改革を行なうべきである。 そして、農業構造改革を実施すれば高関税政策は不要となる。

一部の高関税品目を除けば、既に、日本の農産品の関税はかなり低い。 また、米などは日本向け品種の世界的生産量が少なく、また、同品質品の内外価格差はあまりない。 そのため、識者からは、関税撤廃の影響は小さいと予想されている。

関税撤廃による農業全体への影響はごく僅かに留まるが、それでも中小の農家にとっては死活問題であろう。 しかし、農業構造改革を行なえば、それによる利の方が関税撤廃による損よりも遥かに大きい。 そして、将来のある農業発展と農家の「健康で文化的な最低限度の生活」のためには、関税を維持するかどうかとは無関係に農業構造改革が必要である。 つまり、農業構造改革をちゃんと行なえば、関税撤廃などは取るに足りない問題となる。

必要な農業構造改革を行なえば、関税撤廃しても農家は誰も損をしない。 しかし、農業構造改革により確実に損をする団体がある。 それは、農業協同組合いわゆる農協である。 現状では、中小の農家は農協に依存しなければ成り立たない。 農業構造改革を行なえば、農協依存がなくなって、農協を維持できなくなる。 結果、農協職員の大半は失業の恐れがある。 関税撤廃すれば、その分だけ、農業構造改革を求める圧力は強まる。 だから、農協は、農業構造改革には反対するし、同じ目的で関税撤廃にも反対する。 しかし、農協を維持するために農業発展を阻止するのは本末転倒である。 農協職員の失業を懸念するなら再就職の斡旋等何らかのソフトランディング策を実施すれば良いのであり、農協の問題は農業発展を阻止する理由にはならない。

以下、詳細はTPPと農業に記載する。

食等の安全性

左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々は「TPPで日本の高い食の安全性が脅かされる」と主張する。 しかし、「日本の高い食の安全性」が事実誤認であり、世界標準に比べると日本の食の安全性は決して高くない。

例えば、日本におけるBSE大量発生事例では、2001年9月10日、国内で1頭目の感染牛が確認されたのを初め、2009年まで計36頭の感染が確認されている(EUを除く世界でも有数のBSE大量発生)。 それに対して日本政府がとった対策は、全頭検査という手間が掛かるだけで、他国の検査方法よりも何ら優位性の認められない方法である。 一方で、脳、脊髄組織等の特定危険部位により他の部分が汚染される危険性があるとして世界的に禁止されているピッシングについては、少なくとも、2001年10月の段階で危険性を認識しながら、2009年4月までは規制を掛けなかった。 ようするに、日本におけるBSE大量発生事例では、安全のために本当に必要な規制は回避され、安全性を高めることのない偽装規制が適用された。 その目的は、言うまでもなく、日本の牛肉が安全だとアピールしつつ、外国産品を排除する口実にするためである。 つまり、日本では、食の安全性より畜産業の保護が優先されたのである。

たしかに、TPP等により偽装規制は難しくなるだろう。 しかし、それは、日本国民にとってはむしろ喜ばしいことである。 これまでは、必要な安全規制をしない口実として偽装規制が利用されて来た。 それが出来なくなるのならば、必要な安全規制をしっかりやらざるを得ない。 偽装規制が排除され、国際標準の安全規制を導入せざるを得なくなれば、日本の食の安全性は向上が期待できる。

以下、詳細は衛生植物検疫措置/貿易の技術的障害、TPPと安全に記載する。

医療

左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々は「アメリカが混合診療を要求している」「TPPで混合診療が導入される」と主張する。 しかし、「年次改革要望書」にも「医薬品へのアクセスの拡大のためのTPP貿易目標」にも合意されたTPPの内容にも国民皆保険制度の廃止や混合診療の導入に関する記載はない。 左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々の主張には何ら根拠がない。

以下、詳細はTPPと医療に記載する。

左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々は「ISD条項に基づく国際投資仲裁で混合診療が導入される」とも主張する。 しかし、従来通りのやり方である限り、内国民待遇、最恵国待遇、公正衡平待遇、十分な保護と保障、収用及び補償、特定措置の履行要求、経営幹部及び取締役会、等の何れの義務にも違反するものではないので、日本政府が負ける余地はない。 そもそも、ISD危険論が正しいと仮定すると混合診療の導入は敗訴の危険性を増すだけなので、ISD危険論から混合診療の導入につなげるシナリオは根本的に矛盾している。

ただし、2年毎の薬価改定に関しては、過少利益や採算割れが発生した確実な証拠があるなら、公正衡平待遇違反が認定される余地はある。 当然のことながら、過剰利益は「正当な期待(legitimate expectation)」を構成しないから、過剰利益が得られないことをもって公正衡平待遇違反が認定される余地はない。 また、言うまでもなく、違反が認定されるためには客観的かつ明確な証拠が必要である。 そうした明白な違反に対して適正な賠償が認められなければ、ドラッグラグ・未承認薬問題が拡大するので、国民皆保険制度は崩壊する。 国民皆保険制度を守るためには、この違反には適切に賠償が認められなければならない。 つまり、ISD条項は国民皆保険制度を守る方向に作用することが期待される。

以下、国民皆保険制度はISD条項で潰されるか?に記載する。

賃金・雇用

左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々は「TPPで失業者が増える」「北米自由貿易協定(NAFTA)でも失業者が増えた」と主張する。 しかし、実際の失業率のデータではNAFTA後に明らかに失業率が低下している。

左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々は「大企業が儲けるだけ」「庶民に利益は還元されない」とも主張する。 しかし、実際のデータでは名目GDPと平均賃金には明確な正の相関が見て取れる。 厚生労働省の「平成27年版労働経済の分析」を見ても、労働分配率のトレンドは緩やかに変化しており、そのことからも名目GDPと平均賃金と正の相関は推定できる。

左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々は、次のような主張もするが、それも思い込みを利用した錯誤である。

- 「格差が拡大すると金持ちはより豊かに、貧乏はより貧しくなる」

- 「大企業が搾取するから労働者は貧しい」

それら主張は、次の非現実的な仮定を前提としている。

- 他のパラメータが変化せずに「格差」だけが変化する

- 他のパラメータが変化せずに「搾取」率だけが変化する

しかし、現実のデータでは、次のような現象が見て取れる。

- 「格差」が減ると、経済が悪化し、平均的に貧しくなる

- 企業規模が大きいほど「搾取」率は高いが、給料も高い

以下、格差は貧困を産むか?、搾取は貧困を産むか?、TPPと国内産業・雇用・賃金に記載する。

地域経済

現状でも海外企業は金額ベースで政府調達案件(海外企業が参入しやすいように便宜を図るもの)の3%しか受注していない。 他国の公共事業に参入しやすいのは大企業であるから、海外の大企業が3%しか受注できないのに、海外の中小企業が3%以上の受注ができるとは考え難い。 大企業にとっても、高額事業だからこそ国境を越えるコストを負担してまで受注するメリットがあるのであって、少額の海外公共事業を積極的に受注しに行く動機は乏しい。 また、日本の公共事業は企業規模で等級分けがされて澄み分けされているので、大企業が中小企業の畑を荒らし難いようになっている。 よって、政府調達案件の限度額を下げても海外企業の受注比率が上がることは考え難いから、現状の3%を超えることは考えられない。

大企業にとっては、日本での受注機会が減る以上に海外での受注機会が増えるため、全く損はしない。 一方で、少額の公共事業は現状通りであるため、中小企業の受注機会にはほぼ影響がない。 また、国内公共事業であれば、国内企業が受注しても海外企業が受注しても、労働者の調達に関しては全く同条件であるため、国内中小企業の下請けや日本人労働者の日雇いの機会も変わらない。

以下、政府調達に記載する。

著作権

左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々は「著作権の非親告罪化で同人作者が大量逮捕される」と主張する。 しかし、現行法(親告罪)でも許諾しない明示がある場合や、権利者への許諾の意思確認が行なわれた結果、許諾しない旨の返答があった場合は、逮捕・起訴され有罪になる可能性はある。 許諾の明示がない場合については、従来と取り扱いが変わることはあり得ない。 非親告罪化で変化することは、許諾しない明示がある場合の泣き寝入りがなくなることであり、それに不服を言うのは筋違いである。

非親告罪化されても、許諾の明示がない場合は、権利者への許諾の意思確認を行なわないまま逮捕することはあり得ない。 でなければ、逮捕後に権利者が「許諾する」と言ってしまえば、誤認逮捕となってしまう。 権利者への許諾の意思確認を行なうならば、現行法と何ら変わりがない。 よって、許諾の明示がない場合は、現行法と何ら変わる余地がない。 以下、著作権侵害の非親告罪化が二次創作に与える影響に記載する。

投資

左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々がかなり頓珍漢なことを言っているが、詳細は毒素条項?に記載する。

ISD条項

左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々はISD条項に基づく国際投資仲裁で「投資家に与えた損害のみで審理される」「公共上の必要性は考慮されない」「グローバル企業が各国の主権そして民主主義を侵害する」と主張する。 しかし、左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々は、気に入らない仲裁定結果があると、その結論だけを抜き出して、仲裁判断の過程は勝手に捏造する。 殆どの仲裁定では次のような仲裁判断が為されているが、左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々は、その部分をゴッソリ削除して、不当にしか見えない別の論理を捏造して追加するのである。

- 丁寧な事実認定

- 条約文に忠実な解釈

- 政府の規制権限の尊重

- 必要性のある規制か、そう見せ掛けた偽装かの判断

- 規制の必要性と措置のバランス

これと同じことは日本の裁判でも起きている。 イレッサ“薬害”訴訟などもその典型的な事例だろう。

左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々には、ISD条項に基づく国際投資仲裁の適用条項とISD条項を区別できていない人も多い。 つまり、適用条項の内容が妥当かどうかと、その適用条項に違反していないかチェックする機能をゴッチャにしているのである。 例えば、お菓子の売買を禁じる法律が出来たとしよう。 その場合、「そんな法律はけしからん、さっさと廃止にすべきだ」と言うのは正論であろう。 しかし、左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々は、「菓子売買禁止法違反を裁く刑事訴訟制度はけしからん、刑事訴訟法を廃止に追い込むべきだ」という筋違いな主張をしているのだ。

というように、左翼系活動家の方々や反政府系活動家の方々が言っていることは、DHMOよりも酷い、事実に反した言い掛かりでしかない。 こんなデタラメな情報操作に惑わされないようにするためには、自ら信頼できる情報源を探して、しっかりと検証することが大事である。 以下、ISD条項、国民皆保険制度はISD条項で潰されるか?、中野剛志准教授らによるISD条項デマ、ISD仲裁事例、ISD条項詳細解説等に記載する。

中国包囲網

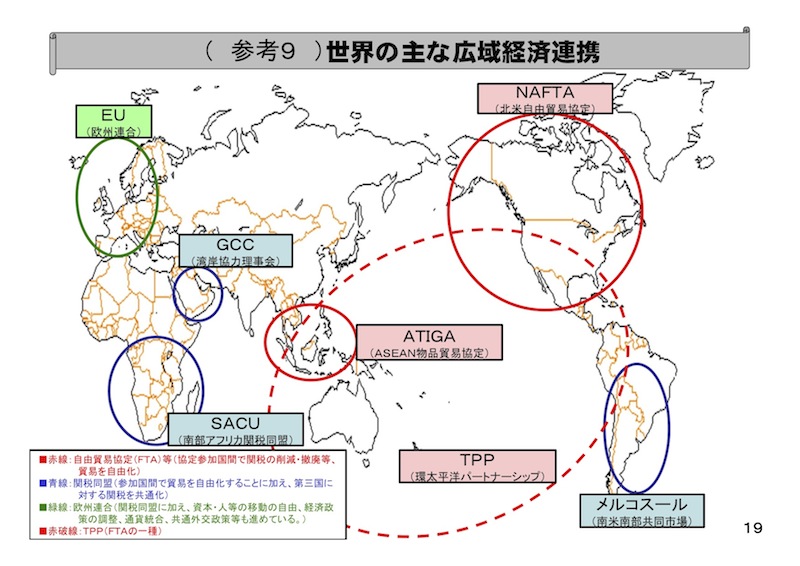

今、何故、国際的にFTAだのEPAだのが盛んなのか。 それは、WTOでの交渉がまとまらないからである。 様々な国が、様々な我が侭を言う中では、お互いに大幅譲歩しなければ交渉はまとまらない。 世界規模でまとまらなくても、小規模にすれば妥協点も小さくなって交渉がまとまる余地が出てくる。 そこで、FTAだのEPAだのという動きが加速されてきた。 では、TPPなどの包括的経済連携(広域経済連携)が盛んなのは何故か。

各国に次のような思惑があるのではないか。

- まず、譲歩の少ない小規模包括的経済連携から初める。

- じわじわと回りの国を取り込みつつ協定の輪を広げる。

- 最終的には自国に有利な世界協定に発展させる。

FTAAPにもそういう思惑があるのだろう。 だとすると、TPPからFTAAPへ向かうルートが得なのか。 ASEAN+6からFTAAPへ向かうルートが得なのか。 それとも、全く別の包括的経済連携からFTAAPへ向かうルートが得なのか。 いずれが自国に最も有利な最終形態に持ち込みやすいか、という観点で賛否を論じるのが一番賢いのではないか。

TPPよりASEAN+6の方が良いと主張する者は居るが、そのいずれもFTAAPまでは睨んでいない。 先のことを全く見据えず、総合的かつ具体的に長所短所の比較もせずに、デマに基づいて短期的に利益を論じているだけに過ぎない。

おそらく、各国にとって最も手強い交渉相手として認識されている国は中国だろう。 共産主義国である中国は自由貿易的な思想とは最も遠い。 中国の特異な要求を如何にして突っぱねるかが鍵になっているのではないか。

栗原 P4を結んでいた、ニュージーランド、チリ、シンガポール、ブルネイって、こう言っては何ですが小国ですよね、GDP的にも。そこへ絡んでいったアメリカの狙いは何なんですか。

若田部 P4のGDP規模は小さいけど、貿易額は結構大きいよ。 アメリカの狙いは、おそらく中国を視野に入れた今後のルール作りで主導権を握ることだろうね。 2000年代以降、アジア諸国が急成長してきたわけだけど、なかでも中国は成長率が高くて、いまや世界第2位の経済大国になっている。 昨2010年、日本は中国にGDPで抜かれた。 中国はその巨大になった経済力をバックに横暴な振る舞いをするようになってきている。 世界シェア90%以上のレアアース(希土類元素)の輸出を制限したり禁止したり、いま中国は躍起になって電気自動車(EV)やハイブリッド自動車(HV)のエンジンの開発実用化に取り組んでいるんだけど、国外メーカーが中国でEVやHVの生産をする場合は、中国側の出資が51%以上でなければいけないと制約をかけたり。

さらに中国は、2010年にASEAN諸国とFTAを結んだんだけど、これを発展させて自国中心の仕組みを作ろうと目論んでいる。 中国の強圧的な外交力がこれ以上増すとやっかいなことになると考えるアメリカは、TPPという協定に乗ることで中国を牽制しようとしたんだね。

と言っても、各国の目的は経済連携協定から中国を排除することではない。 中国が「自国中心の仕組み」を作ることを妨害しつつ、国際ルールに沿って中国を経済連携協定に引き入れることが重要である。

若田部 いや、そういう側面がまったくないとは言わない。 ルール作りというのは主導権とか、そういう表現がでてくるからね。 それに現実にはそういう考えでTPPを推進している政策当局者もいると思うよ。 けれど、中国を牽制することだけがTPPの目的というわけじゃないからね。 TPP参加国が多くなって、アジア太平洋域をカバーする範囲が広くなれば、中国もそうそう横暴なことは出来なくなってくるし、いずれはTPPに参加したほうがトクだと判断せざるを得ないポイントが出てくる。 何とかして中国も参加させること、そっちのほうが本当の狙いだよね。

各国の思惑は次のようなものだと予想する。

- 中国が入ってくる前に中国ルールに左右されない自由貿易協定を始める。

- 中国だけが自由貿易協定から外れれば、中国の国際競争力が低下する。

- 中国は国際競争力を取り戻すために、自由貿易協定に入りたがる。

- その段階では既に中国包囲網ができあがっていて、中国の要求は殆ど受け入れない。

早期段階で中国が入るASEAN+3やASEAN+6では、その狙いが外れてしまう。

- このページの参照元

社会 妄想的陰謀論者の赤松健を擁立するリスク 人は何故デマを拡散するのか 新自由主義 著作権侵害の非親告罪化が二次創作に与える影響 衛生植物検疫措置/貿易の技術的障害 TPP洗脳継続の原理 TPPと漁業 未来最恵国待遇 【TPP芸人】中野剛志准教授らによるISD条項デマ ISD条項詳細解説 サルでもわかるTPP TPPの手続 TPPの一般原則 TPPの金融・投資 TPPと輸出 TPPと他国 TPPと安全 TPPと医療 TPPと国内産業・雇用・賃金 TPPと政府調達 TPPと経済界・政治家 TPPと経済・貿易 TPPと米韓FTA サルでもわかるTPPの正体 新サルでもわかるTPP 非違反提訴(NVC条項) ラチェット規定 スナップバック条項 規制必要性の立証責任と開放の追加措置 毒素条項 TPPと米国国内法

このページへのご意見は節操のないBBSにどうぞ。

総合案内

情報発信

- 偏向報道等

- プロバイダ責任制限法

法律

政策

- 維新八策

- 国策スパコン

- 妄想的陰謀論者の赤松健を擁立するリスク

政府財政

軍事

経済

外交

- 国際条約・協定の常識

- 衛生植物検疫措置/貿易の技術的障害

中立的TPP論

- 環太平洋戦略的経済連携協定