石田昭氏による情報歪曲等

- はじめに

- 情報の歪曲等

- 「2006年までに東海地震は必ず起きるという説」の捏造

- 地震規模が顕著に違う科学研究の地震規模を無視したつまみ食い

- 水位上昇からの「時間差が4〜5ヵ月」を「水位を下げて地震が起きる」にすり替え

- 「わずかではあるが縦波が認められる」を「影のゾーンは存在しない」にすり替え

- 深発地震には強振動がないことにする(該当部分の欠測した記録を事象不存在の証拠とする手口)

- 「大地震の後で断層が発見され」る稀な事例を一般化(直下型大地震の大半は既知の断層から発生している)

- ダブルスタンダード

- 30年間以上で1件しか起きていないM7以上地震を25件に水増し(時間や空間を暈した偽装)

- 任意団体での講演なのに「世界的に広がりを持つ組織で講演」

- 明らかな門外漢を「専門家」として扱う

- 注水と地震の規模および頻度の相関の偽装

- 「石油やガスの掘削で利用した廃水を処理する場所の近く」に限定した話を「アメリカ内陸部」全域にすり替え

はじめに

このページは地震爆発論(笑)の一部である。

情報の歪曲等

「2006年までに東海地震は必ず起きるという説」の捏造

定説地震論への疑問

④2006年までに東海地震は必ず起きるという説はどうなったのか?

現在地震学会会長である山岡耕春教授らは(助教授時代ですが)2002年中ごろが東海地震発生の要注意時期として発表した。 日本経済新聞2001年10月1日報道参照

引用されている日本経済新聞の記事には、「名古屋大学の山岡耕春助教授らは、国土地理院が七月に緊急発表した地殻変動異常のデータを分析、二〇〇二年中ごろが東海地震発生の要注意時期との結果をまとめた」「防災科学技術研究所の松村正三副部門長は想定震源域で起きている中小・微小地震の解析をもとに、東海地震は二〇〇五年までに発生する可能性が高いと発表した」と書いてある。 「静岡県付近を震源とする東海地震が早ければ来年、遅くとも二〇〇五年までに起きるという見方が専門家の間で有力になってきた」は誰が言ったか分からない内容であり、「松村副部門長の解析によると、解放されるエネルギーが無限大になる時期、つまり東海大地震が起きるのは最も遅いケースで二〇〇五年だという」は伝聞形式で松村副部門長が正確に何と言ったかは記載されていない。 以上の通り、少なくとも、真っ当な地震学者が「2006年までに東海地震は必ず起きるという説」を唱えたとする証拠にはなっていない。

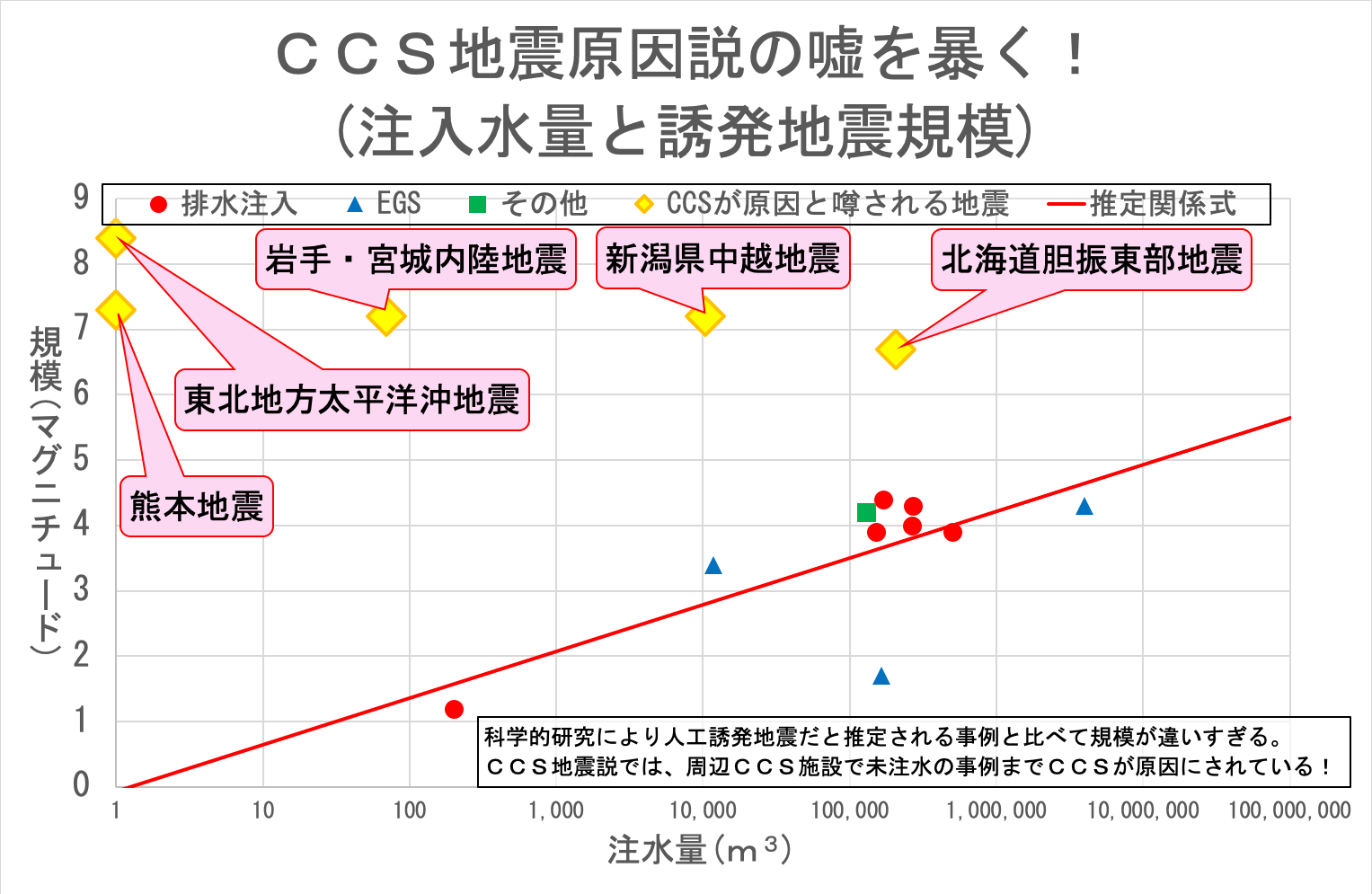

地震規模が顕著に違う科学研究の地震規模を無視したつまみ食い

日本の大学でも「CCSやシェールガス採掘は深刻な地震活動を誘発する可能性がある」という発表が北大からなされていますが、過去の実例から推定しているだけで、地震の発生メカニズムまで考慮したものではありません。

新・地震学セミナー(2891-2910) - 石田地震科学研究所

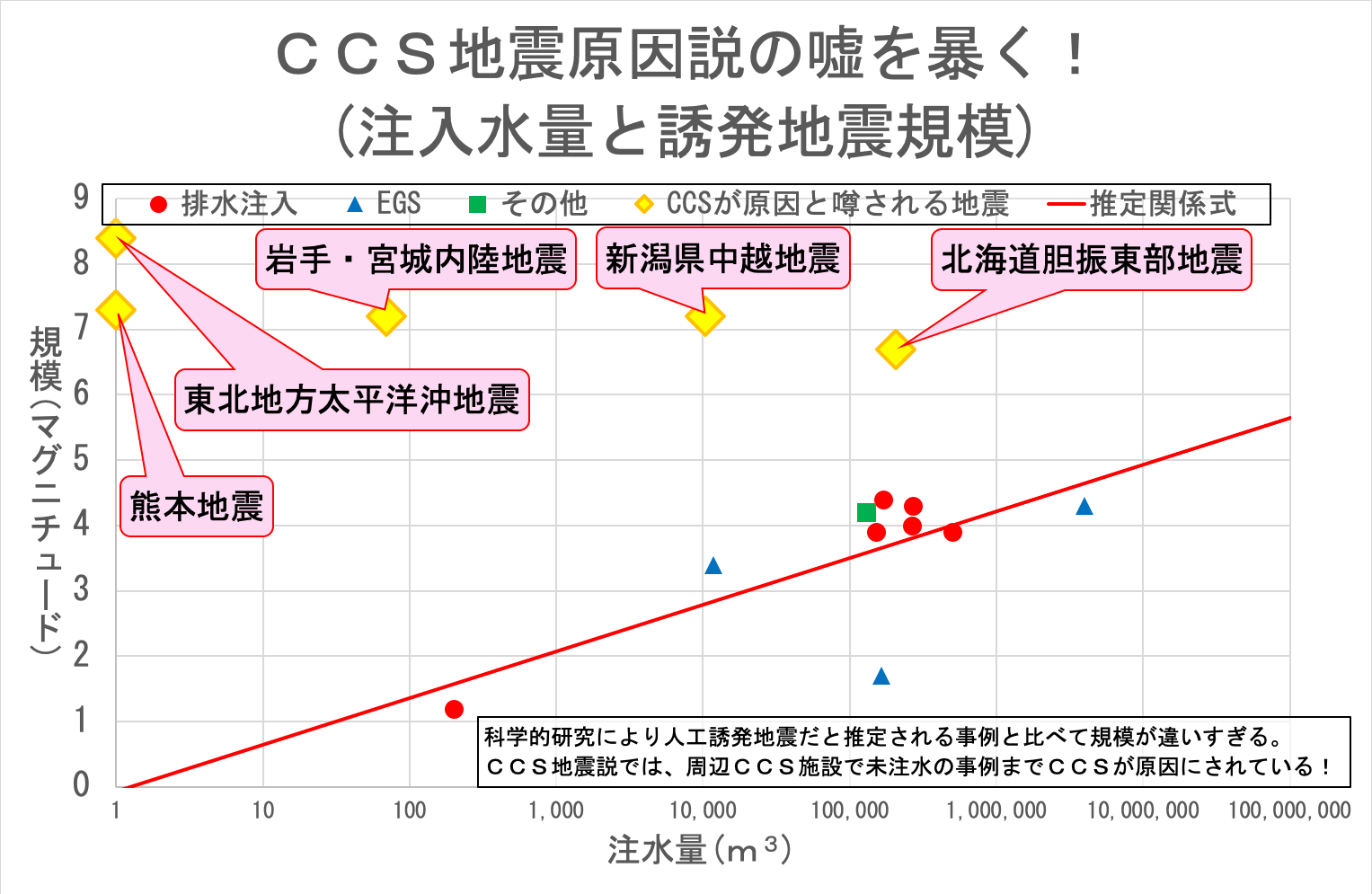

汚染水注入6事例(200〜501286m3)、地熱回収5事例(塩水、4838〜28771m3)について、注入体積と誘発地震の最大マグニチュードとの関係を求めた。

CCSやシェールガス採掘は深刻な地震活動を誘発する可能性がある(資源・素材学会春季大会講演集2014) - 北海道大学

地震発生の正しいメカニズム(爆発説)から考えると、液体の注入によって今回の苫小牧地震のように、大きな爆発を起こしてしまうことを理解しなければいけません。

石田昭氏の引用した論文では、石田昭氏は引用を避けたようだが、汚染水注入6事例、地熱回収3事例、地震調査1事例から注入体積と誘発地震の最大マグニチュードの式とグラフが記載してある。 それによれば、M5の地震を誘発するには約一千万立米もの注入が必要である。

CCSやシェールガス採掘は深刻な地震活動を誘発する可能性がある(資源・素材学会春季大会講演集2014) - 北海道大学

CCS地震原因説で引用した資料によれば、北海道胆振東部地震までに苫小牧のCCS実験において圧入されたのは20万t強である。 それを、この論文に当てはめるとM5クラスの地震すら引き起こせないのである。 石田昭氏は、地震爆発論(笑)が真面目な科学的人工地震研究とはデータが完全に食い違っていることに一切言及しない。

もしも、「地震発生の正しいメカニズム(爆発説)」とやらが、「今回の苫小牧地震のように、大きな爆発を起こしてしまう」ことと整合するのであれば、それは「CCSやシェールガス採掘は深刻な地震活動を誘発する可能性がある」等で採用された科学的人工地震研究における観測データとは全く相容れない。 「地震発生の正しいメカニズム(爆発説)」とやらでは、科学的人工地震研究において観測されたデータを全く説明できないのである。

このように、石田昭氏は、あたかも地震爆発論(笑)を裏付ける証拠のように科学論文を紹介しておきながら、地震爆発論(笑)との重大な差異については一切触れず、しまいには、メカニズムが間違っていると言い出すのである。

水位上昇からの「時間差が4〜5ヵ月」を「水位を下げて地震が起きる」にすり替え

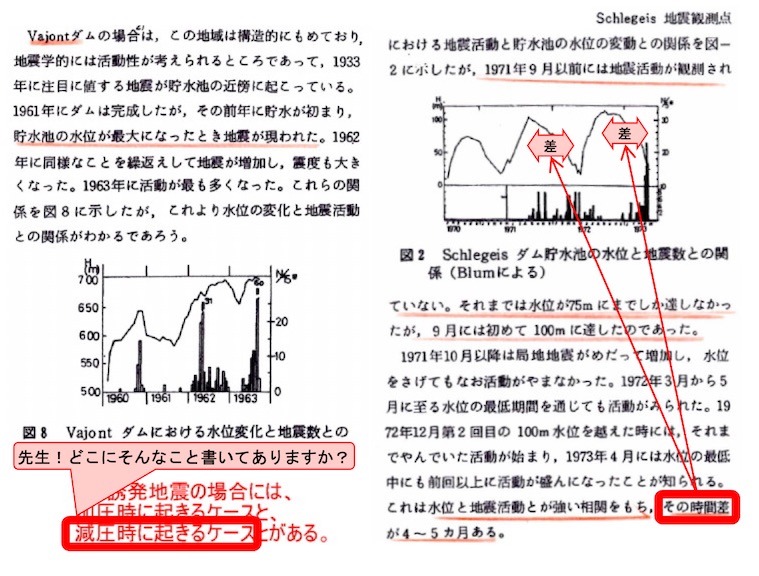

経済産業省担当者の「CCSを停止したときの減圧によって誘発地震が起きることはない」という認識に疑問を持っておられるようで、ダムの誘発地震では減圧(貯水深の低下)によっても地震が起きることがあるという報告を見つけられたという事です。

さて、飯田先生の論文ですが、ダムによる誘発地震の例をたくさん挙げて調べておられます。 そのなかから、水位を上げて地震が起きるケース、水位を下げて地震が起きるケースを紹介します。

石田昭氏が赤線を引いた部分に「水位と地震活動とが強い相関をもち,その時間差が4〜5ヵ月ある」と明記されているとおり、「飯田先生の論文」では、水位上昇と地震発生の時間差相関を指摘しており、「水位をさげてもなお活動がやまなかった」とは書かれているが、水位低下が地震を引き起こしたとは一言も書かれていない。 もちろん、「飯田先生は水位上昇との時間差と分析されておられるが、私は水位低下が地震を引き起こした思う」のような主張であれば捏造ではない。 しかし、そのような説明が何もなく、単に「水位を下げて地震が起きるケースを紹介します」として「飯田先生の論文」を紹介するなら、あたかも「飯田先生の論文」が「水位を下げて地震が起きる」ことを指摘しているかのように思わせる捏造である。

また、石田昭氏は、「飯田先生の論文」の中の都合の悪い部分については完全に無視している。

- Grancarevoダムでは地震の81%が半径5km以内

- Nourekダムでは5km以内の微小地震数が通常の10倍lこ増加

- Piastraダムでは震央は5kmくらいの小範囲に分布

- Ramgangaダムでは20km以内(水位との関係は明瞭でない)

「飯田先生の論文」では、「微小地震の群発的傾向を示すものが多い」一方で、「前震,本震,余震という一般地震にみられる系体と類似」するケースがあることも指摘している。 後者は、圧入による誘発地震と明らかに傾向が違い、同じメカニズムで説明することは困難であろう。

「わずかではあるが縦波が認められる」を「影のゾーンは存在しない」にすり替え

日本での地震学に関する権威者でもあった竹内均・元ニュートン編集長の書籍「地震の科学」(NHKブックス)から彼の研究を学んでみよう。

新・地震学セミナーからの学び57 なぜマントルが固体であるという誤解が生じたのか - 石田地震科学研究所

縦波(P波)に対する影の領域の存在その他から、一九一三年に核の存在を最初に確立したのが、当時ドイツにいたグーテンベルクである。 彼の考えが第27図に示してある。第27図のF点は震源を示し、それを取り巻く同心円状の点線が縦波のフロント(波面)を示している。 たとえば5としるした波面は、地震がおこってから五分後の波のフロントを示している。 この図を見ると、地震がおこってから約二〇分後に、地球を通りぬけた縦波が地球の裏側まで到達していることがわかる。 波面に垂直に実線で描いたのが波線あるいは射線である。 第27図に示した波線FAは核の表面をすれすれにかすめて通っている。 これより少し深くもぐった波線は、核の表面で屈折してB点へ現われている。 このようにしてAとBの間に縦波の影の領域ができることが理解される。

先にも述べたように、(影の領域には)縦波が認められない。 しかしよく目を凝らしてみると、わずかではあるが縦波が認められる。 最初の間は、この小さい振幅の縦波は回折波であると考えられていた。 (中略) これはとても回折波で説明されるようなものではない。

この困難を解決するために、デンマークの女流地震学者レーマンが、一九三六年に核の中に核があるという考えを提案した。 この核の中の核は内核とよばれている。 影の部分へまわりこむ縦波は、この内核によって屈折した波だというのがレーマンの考えである。 現在では彼女の考えが広く認められている。 さらに最近では、内核は固体であると考えられている。 もしそうだとすると、地球は固体(地殻およびマントル)と固体(内核)の間にサンドイッチされた流体(核)からできていることになる。

NHKブックス「地震の科学」(1973)p.72,74

さて、疑問点を列記してみます。

② 影のゾーンは存在しない:影のゾーンを説明するために外核の存在を仮定していますが、この部分にも微弱ながらP波が到達していることが、わかっています。 したがって影のゾーンは存在せず、外核を仮定する必要は無いはずです。

それなのに、この部分(A-B)に到達する波を説明するために、さらに内核の存在まで仮定する(レーマンの仮説)のはおかしいと思います。 影のゾーンという表現は、現在では使用されていません。

石田昭氏は、書籍の原文に書いてある「よく目を凝らしてみると、わずかではあるが縦波が認められる」を「影のゾーンは存在しない」にすり替えている。 書籍には「わずかではある」「小さい振幅」と書いてあることから、「影の領域」における縦波が「影の領域」以外よりも明確に小さいことが記載されている。 つまり、これは、全影だと思っていたら半影だったという話にすぎず、石田昭氏が主張するような「影のゾーンは存在しない」という話でないことは明らかである。 石田昭氏の提唱する創作論では、「小さい振幅の縦波」が観測される「影の領域」の存在を説明できないから、「影のゾーンは存在しない」ことにせざるを得ないのだろう。

深発地震には強振動がないことにする(該当部分の欠測した記録を事象不存在の証拠とする手口)

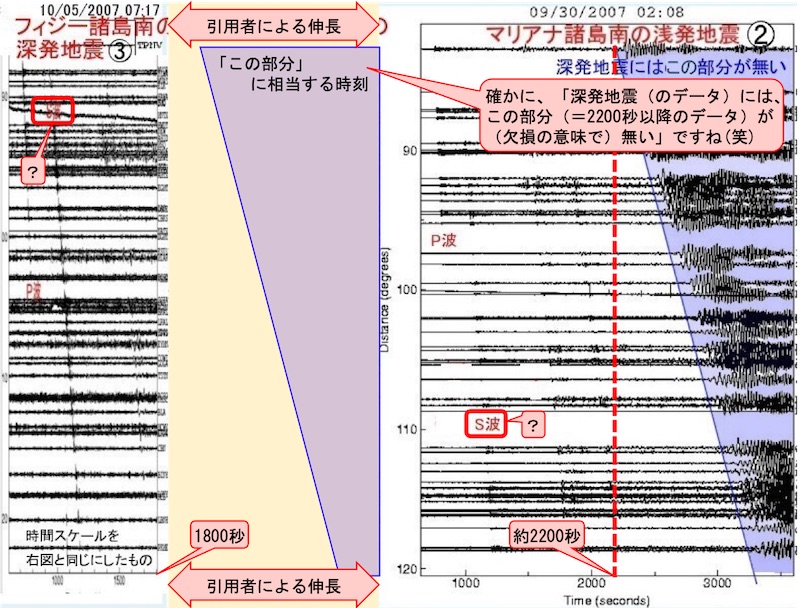

では、実際に地震波の形状を見てみるとどうなるでしょうか。地震は700km程度の地球深部でも発生し、深発地震と呼ばれているのですが、浅い場所での地震(地殻内部の地震)と比較すると、地震の波形がまったく違うのです。 マントルが固体であればこれほどまでに大きな違いはないはずである、というほどの違いがあるのです。 明らかにマントル固体論を否定する結果なのです。

地震爆発論とは - 地震爆発論学会 地震爆発論学会解説 - 石田地震科学研究所

その証拠となるのが、浅い地震(①や②)と深い地震(③)とでは次の図に示すように地震動の様子がまったく違うことです。 深い地震(③)の場合には、震動被害を生むような激しいS波による震動はありません。 なぜなら、マントルが熔融していて、固体内部での爆発で発生するようなS波が発生しないからです。 マントルが固体ならば、このような違いはあり得ません。

マントルのような粘弾性体は長期的には液体と同じ挙動をします。 弾性体として振舞うのは爆発のような瞬間的動きに対してだけです。

石田昭氏は、深発地震には「震動被害を生むような激しいS波による震動はありません」と主張する。 石田昭氏は、その根拠として挙げた右側のグラフに「深発地震にはこの部分が無い」と記載している。 しかし、左側のグラフは1800秒までしかなく、右側の「この部分」に相当する約2200秒以降のデータがない。 確かに、このデータからは「深発地震(のデータ)にはこの部分(のデータ)が(欠損の意味で)無い」とは言える。 しかし、「この部分」のデータが欠損しているので、「深発地震(の実際の揺れ)にはこの部分(に相当する揺れ)が無い」かどうかまでは言及できない。 よって、これは、深発地震には「震動被害を生むような激しいS波による震動はありません」とする根拠にはならない。

尚、地震とプレートテクトニクス - 東大地震研究所p.8によれば、表面波は減衰しにくく、十分遠距離であれば表面波の振幅はS波の振幅よりも大きくなるとされる。 2011年の東北地方太平洋沖地震の波形を見ると、震央距離:985km(約8.8°)でも、明らかにS波よりも表面波が大きい。 よって、石田昭氏が「激しいS波による震動」としているものは、実は、表面波であってS波ではない。 左右のグラフの縦軸の目盛を一致させていないのもいただけない。

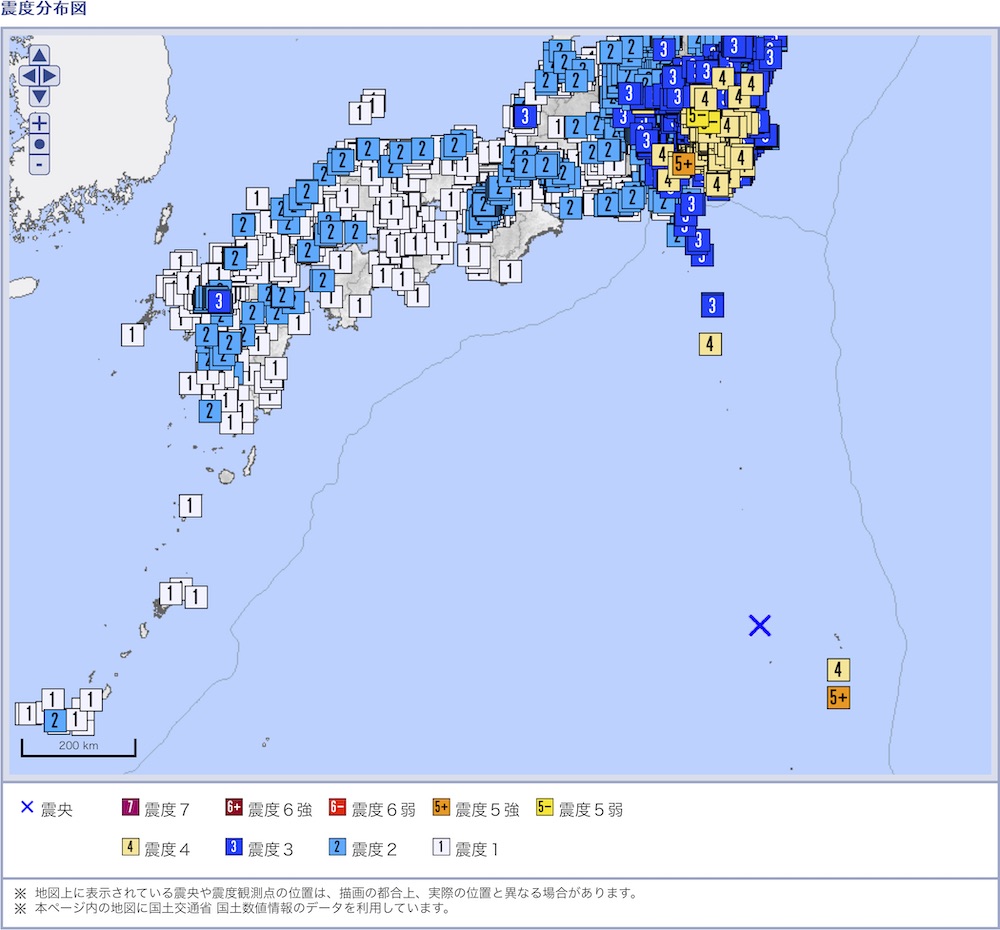

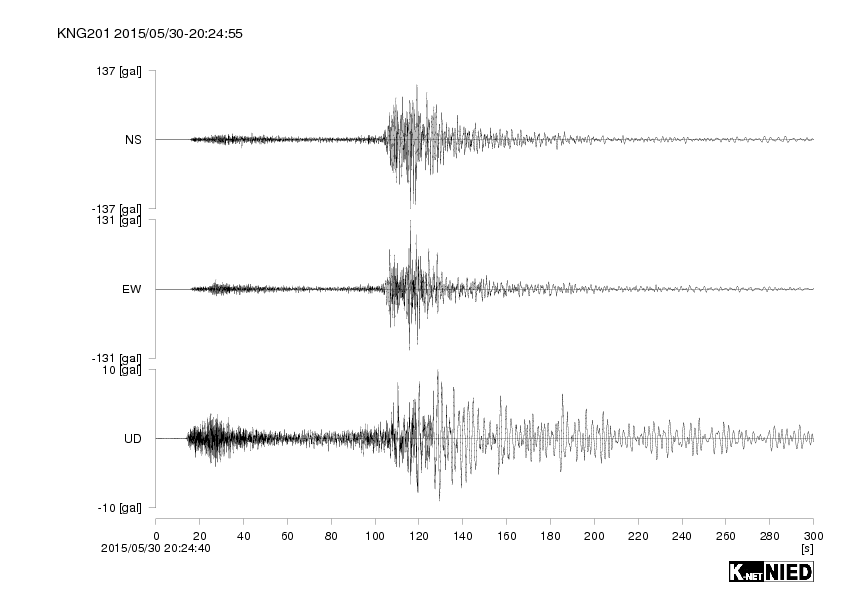

石田昭氏の主張が正しくないことは、実際の深発地震の震度や波形を検証するとすぐにわかる。 たとえば、2015年5月30日に深さ682kmで発生した小笠原諸島西方沖地震では、震央から800km以上離れた場所でも震度5強が観測されており、距離による減衰も考慮すれば「震動被害を生むような激しい」震動が発生していることは疑いの余地がない。 小笠原諸島西方沖地震(2015年05月30日) - 気象庁震度データベース検索によれば、震央から100km以上離れた東京都小笠原村母島で震度5強を観測した他、震央から800km以上離れた本土の神奈川県二宮町中里でも震度5強を観測し、埼玉県鴻巣市中央、埼玉県春日部市谷原新田、埼玉県宮代町笠原では震度5弱を観測している。

小笠原諸島西方沖地震(2015年05月30日) - 気象庁震度データベース検索

同地震において、K-NET姉崎(CHB014)観測点では次のような波形が観測されている。

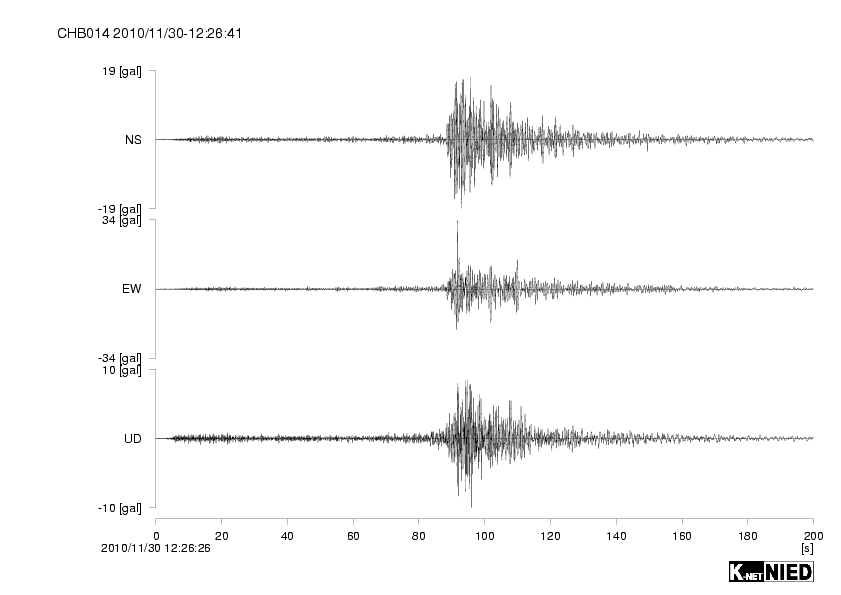

これを見れば、深さ682kmの深発地震においてP波の約90秒後に強震動波形が観測されていることが明らかだろう。 高周波数地震動により制約された2015年5月30日に 小笠原諸島西方沖で発生した深発地震(Mw 7.9)の発生位置 - 東京大学地震研究所のシミュレーションでも、P波とS波が想定されている。 尚、2010年11月30日の深さ494kmの小笠原諸島西方沖地震においても、K-NET姉崎(CHB014)観測点で次のような波形が観測されている。

2010年11月30日 小笠原諸島西方沖の地震による強震動 - 国立研究開発法人防災科学技術研究所

仮に、石田昭氏の主張するように「マントルのような粘弾性体」が「爆発のような瞬間的動きに対して」「弾性体として振舞う」としよう。 そして、S波もP波と同じく「爆発のような瞬間的動き」から発生する震動であることは言うまでもない。 よって、「マントルのような粘弾性体」が「爆発のような瞬間的動きに対して」「弾性体として振舞う」ことでP波が発生するなら、当然、S波も発生しないとおかしい。 それでは、「固体内部での爆発で発生するようなS波が発生しない」という理屈と合わない。

また、深発地震と辻褄が合わないのは地震爆発論(笑)の方である。 その詳細は地震爆発論(笑)の反証にて解説する。

尚、石田昭氏は「地震は700km程度の地球深部でも発生し、深発地震と呼ばれている」と主張する。 それならば、「700km程度の地球深部でも発生し」と言いながら、その「700km程度」以上の例を挙げないのは何故か? 平成19年10月 地震・火山月報(防災編) - 気象庁P.40によれば、石田昭氏が挙げたフィジー諸島の深発地震の震源の深さは523kmであり「700km程度」には178kmも及ばない。

「大地震の後で断層が発見され」る稀な事例を一般化(直下型大地震の大半は既知の断層から発生している)

これが地震の教科書にある震源でダブルカップルという二つの偶力が生じる原因、そして「押し」と「引き」という二つの動きが発生する原因、またその境界に断層という「傷あと」ができる原因なのです。 そもそも、広大な断層面で滑りが起きるのなら、滑りの開始点(震源)でだけ二つの偶力が生まれるという理屈が存在しません。 地震は水素ガスの爆発(Detonation)によって生じるもので、断層面は爆発の傷あとです。

したがって、大爆発(大地震)でなければ、傷あと(断層)は発生しないのです。断層が動くことが地震である、断層が動くことで地震動が発振されるというのは間違いです。 原因と結果つまり因果関係を無視しています。

誤解③:活断層の存在は危険である

断層が大爆発の傷だと分かれば、活断層調査が無意味であることが理解できると思います。 大地震の後で断層が発見されて、調査が不十分であったからだと専門家が議論していますが、それは違います。大地震の前には存在しなかったのです。 存在しない「傷あと」はいくら調査したって見つからないのは当然です。 そんなことも解らないのが現在の「地震学」というものです。

「ふざけるな地震学者!」という怒りの声が日増しに大きくなってきているのを感じます。 地震学者さんの猛省を期待します。

石田昭氏は「断層が大爆発の傷」で「大地震の前には存在しなかった」「存在しない『傷あと』はいくら調査したって見つからない」と主張する(笑)。 しかし、大地震の多くで「大地震の前には存在」していることが確認されている。 確かに、2000年の鳥取県西部地震のような未知の活断層で発生した地震については、「大地震の前には存在しなかった」の真偽を確認することはできない。 しかし、巨大地震の多くは既知の活断層で発生している。

内陸直下の被害地震は既知の活断層から発生する場合が多い。

活断層から発生する地震規模の予測(産総研 TODAY Vol.3-8 2003.8 P.37) - 国立研究開発法人産業技術総合研究所最大震度7の揺れや断層のずれによる被害は、熊本地震に見られるように既知の大規模な活断層によって起こるもの

活断層沿い 対策怠るな(中日新聞) - 名古屋大学減災連携研究センター 鈴木康弘教授一定規模以上の地震は,起こるべき場所(活断層分布域)に起きている

埼玉県の活断層と地震災害(2006年度日本地理学会春季学術大会) - J-STAGE

つまり、実際には、活断層が「大地震の前には存在」していることが多いのである。 石田昭氏は「大地震の後で断層が発見されて、調査が不十分であった」という稀な事例を強調し、それが一般的事例であるかのような印象操作を行っているだけである。 この石田昭氏に対して「ふざけるな」と怒ってみても、「猛省を期待」できないことは言うまでもない。

なお、石田昭氏の化学や物理の法則に対する無理解にて解説しているように、「水素ガスの爆発(Detonation)」理論では、「地震の教科書にある震源でダブルカップルという二つの偶力が生じる原因」「『押し』と『引き』という二つの動きが発生する原因」「その境界に断層という『傷あと』ができる原因」、及び、地震のタイプ(本震−余震型、前震−本震−余震型、群発型)や震源の位置等を全く説明できない。

また、破壊が起きた作用点で「二つの偶力が生まれる」のだから、作用点ではない「滑りが起き」ただけの箇所で「二つの偶力が生まれ」ないことは何ら不思議なことではない。 よって、「滑りが起きる」「断層面」が「広大」であることは、「二つの偶力が生まれる」箇所が「滑りの開始点(震源)でだけ」に限定されることを否定する根拠にはならない。

ダブルスタンダード

危険なのは増圧?減圧?

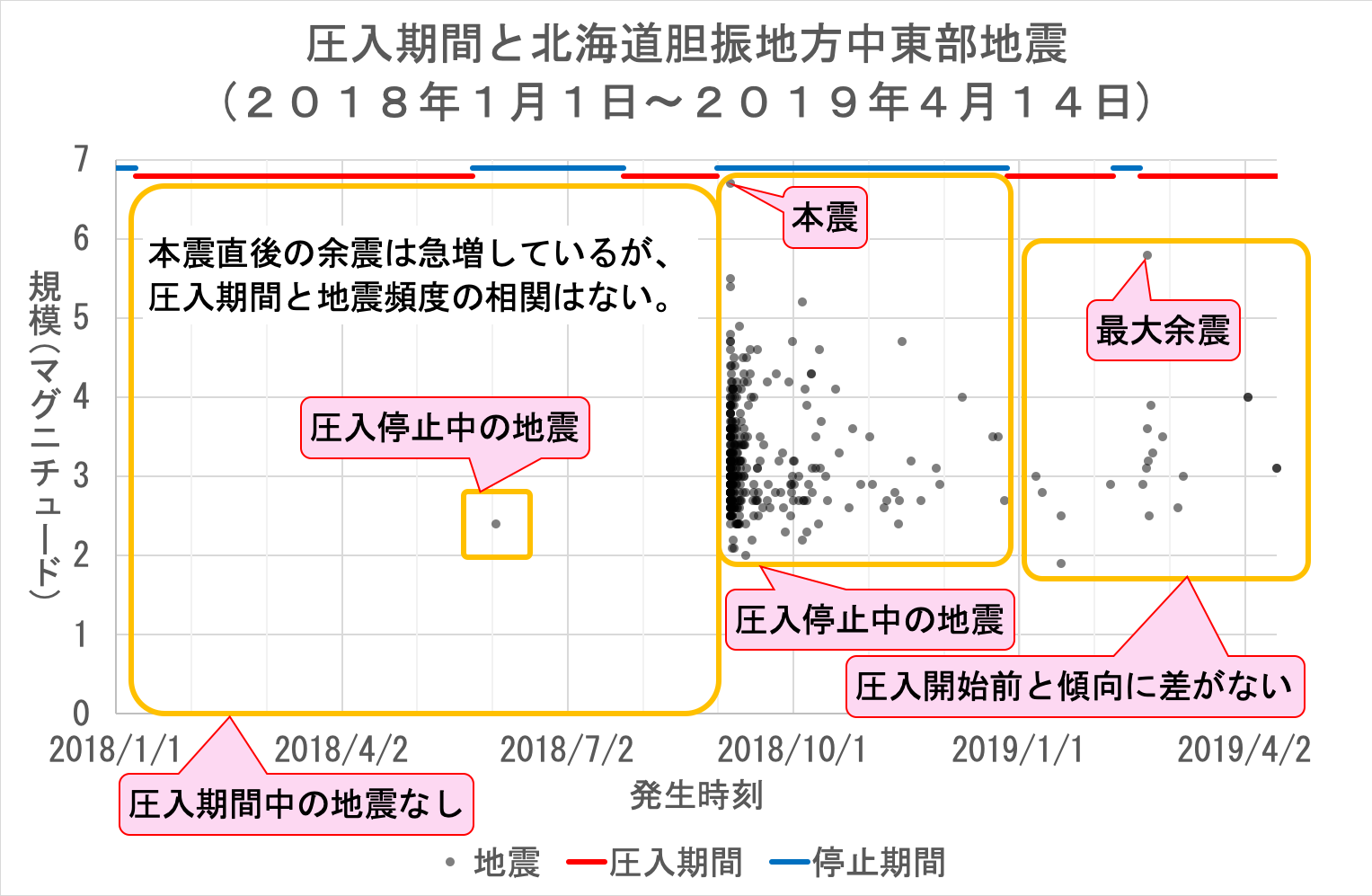

石田昭氏は、2018年の北海道胆振東部地震が発生すると予想的中宣言を行なった。 しかし、CCS地震原因説で説明している通り、圧入地点から30km以上離れた場所で圧入開始から2年5ヶ月経過してから発生した地震である。 地震予知のトリックで示す通り、圧入地点から数10km圏内で数年以内に地震が起きたという事実は、周辺地域での過去の地震発生頻度から見て、偶然で十分に説明がつくものである。

ところで、苫小牧のCCS大規模実証試験はこれまで、萌別層という浅い地層に圧入していましたが、2月になって、滝ノ上層という深い地層に80トン圧入しています。 その途端に地震となったようです。

萌別層よりも深い滝ノ上層へ8月は65トンが圧入されています

[2644]で紹介した時点では累積圧入量が12.3万トンでしたが、7ヵ月後の8月には20.6万トンを超えています。 今年になって大量の圧入が行なわれたようです。 しかも、より深い滝の上層への圧入も始まっていました。

深度が37kmというのは、20万トンを超える液化CO2によって、トコロテン式に地下水が移動すること、あるいはその液圧が深部に伝わったと考えれば不思議な深さではありません。 解離条件が変化することによって、解離水が37km付近で蓄積されたのでしょう。

厳密に言えば、増圧によって解離能力(Dissosiation Power)が減じますから、それまでに解離していた解離水のなかで、その時点での解離能力を越える分量は結合する方向に反応します。 つまりこれが爆発・地震の原因となります。

このように、石田昭氏は、地震発生当初から、増圧が地震の原因だと主張していた。 しかし、2018年9月12日になって、日本CCS調査株式会社が地震の5日前に圧入停止していたことを公表すると、石田昭氏は、手のひらを返したように、減圧でも地震が起きると地震爆発論(笑)の原理を大きく変えてしまった。

地下の圧力を急激に上げたり、下げたりという操作をすることは、離れた場所にも圧力変化が伝播します。 当該の貯留空間は解離が生じるような高い温度でなくても、伝播先の空間では解離条件が変化し、“解離ガスの爆発”という現象を引き起こしてしまう可能性があります。

貯水深の大きなダムでも、水位を激しく変化させると地震が誘発されることが知られています。 水位の変化、つまり地球深部の圧力には急激な変化を与えないような操作が求められます。

どうやら、8月に入って急激な圧力変化を起こしたことが地震発生につながった懸念があり、これを捨てることは不可能です。 慎重な吟味が求められます。

CO2の圧入によって圧力を高めたことは解離度を低減させる方向に働きます。

一方圧力を低下させるのは逆方向の解離度を高める方向に働きます。

[2887]では、

「厳密に言えば、増圧によって解離能力(Dissosiation Power)が減じますから、それまでに解離していた解離水のなかで、その時点での解離能力を越える分量は結合する方向に反応します。 つまりこれが爆発・地震の原因となります。」

とコメントしましたが、急激な圧力低下が熱の戻り方に影響を与え「着火温度」になるのを早めた可能性も考えられるように思います。

石田昭氏は、それまで、一度も、減圧で地震が起きるとは主張していないし、急減圧を避けるべきだとの警告も発したことはない。 石田昭氏は、増圧のみが危険だと指摘しておいて、減圧後に地震が発生したことが判明した途端に減圧も危険だと言い出したのである。 ようするに、石田昭氏は増圧すると地震が起きると主張しておいて、実際には減圧後に地震が起きたのだから、石田昭氏は完全に予想を外している。 そこで、石田昭氏は、後付けの理論で予想が外れていないことにした。 しかも、さらに、減圧からわずか5日で大地震が起きたことを強調し、さも、予想がドンピシャで当たったかのように偽装したのである。

この掌返しに無理があることは誰の目にも明らかだろう。 まず、増圧と減圧は全く逆であるので、傍目に見ても無理がありすぎるだろう。 また、減圧からわずか5日で大地震が起きた事例は、苫小牧のCCS実験のみであり、過去の事例との辻褄も破綻している。 CCS地震原因説で紹介したCCS実験の事例は次のとおりである。

- 長岡のCCS実験では圧入中に地震が発生

- 雄勝実験場では注水終了から9ヶ月に地震が発生

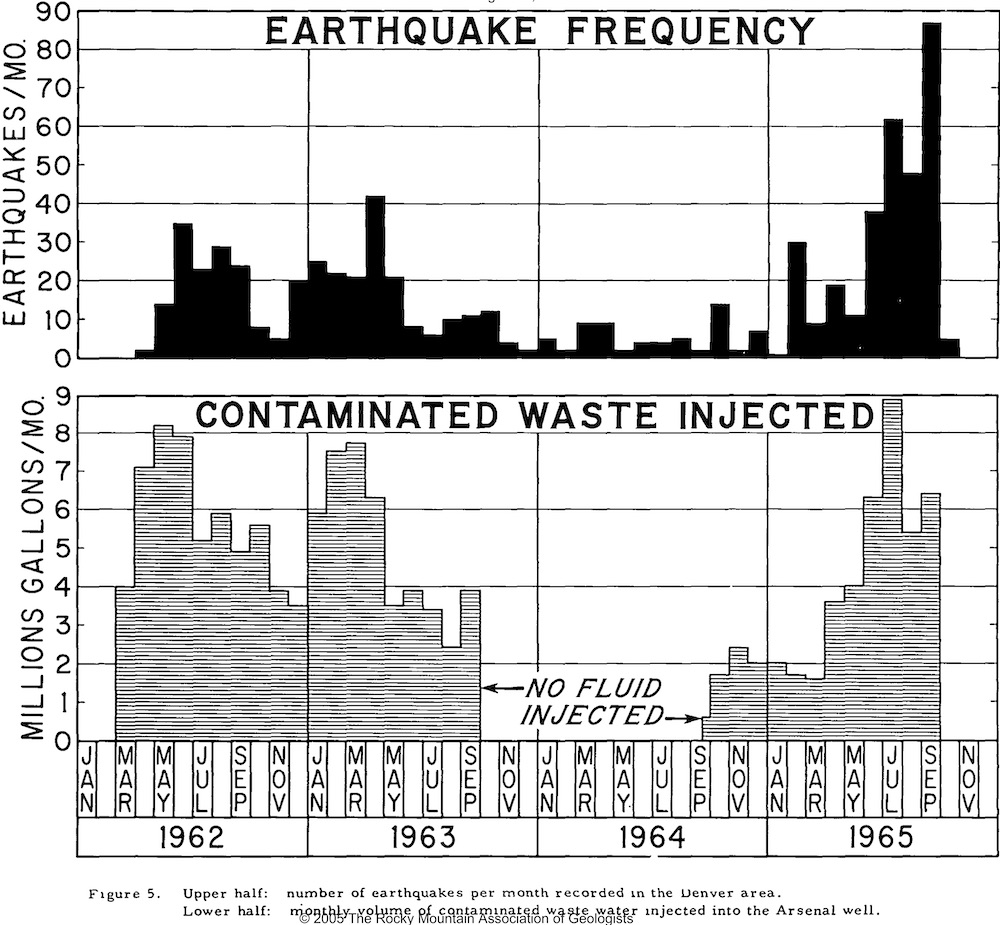

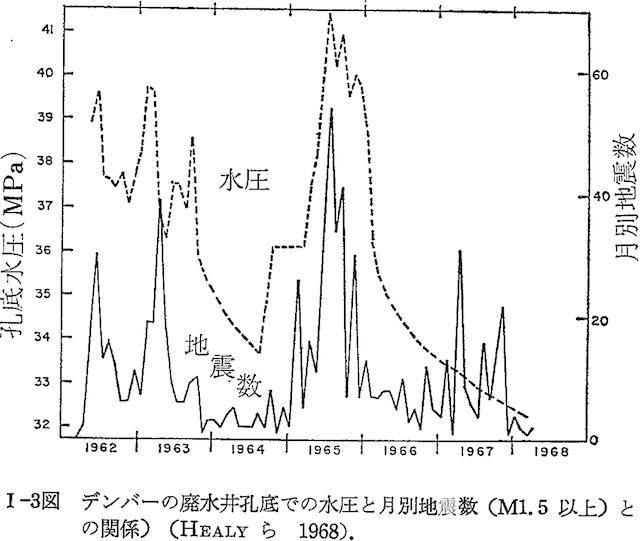

いずれも、減圧からわずか5日で大地震が起きた事例ではない。 さらに、科学的人工地震研究とも一致しなくなる。 もしも、石田理論が正しいなら、地下水の圧力が増加した時に地震が増え、高い圧力が持続していると次第に地震が減り、減圧すると地震が増え、低い圧力が持続していると次第に地震が減るはずである。 すなわち、水圧値ではなく、水圧の微分絶対値と地震の発生頻度が相関するはずである。 しかし、デンバーの人工地震等では、水圧値と地震の発生頻度に高い相関が見られるが、水圧の微分絶対値と地震の発生頻度の間の相関は見られない。

ハイドロフラクチュアリングとマグマフラクチュアリング(地質ニュース 1978年10月号 No.290) - 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター

ようするに、石田昭氏はうまく偽装したつもりなのだろうが、その偽装は世界的人工地震研究例との辻褄を破綻させている。

その他、石田昭氏が悉く外した予知を後付けで的中したことにしている事例は悉く外れる石田昭氏と予知と後付けの口実での的中宣言にて詳細に解説する。

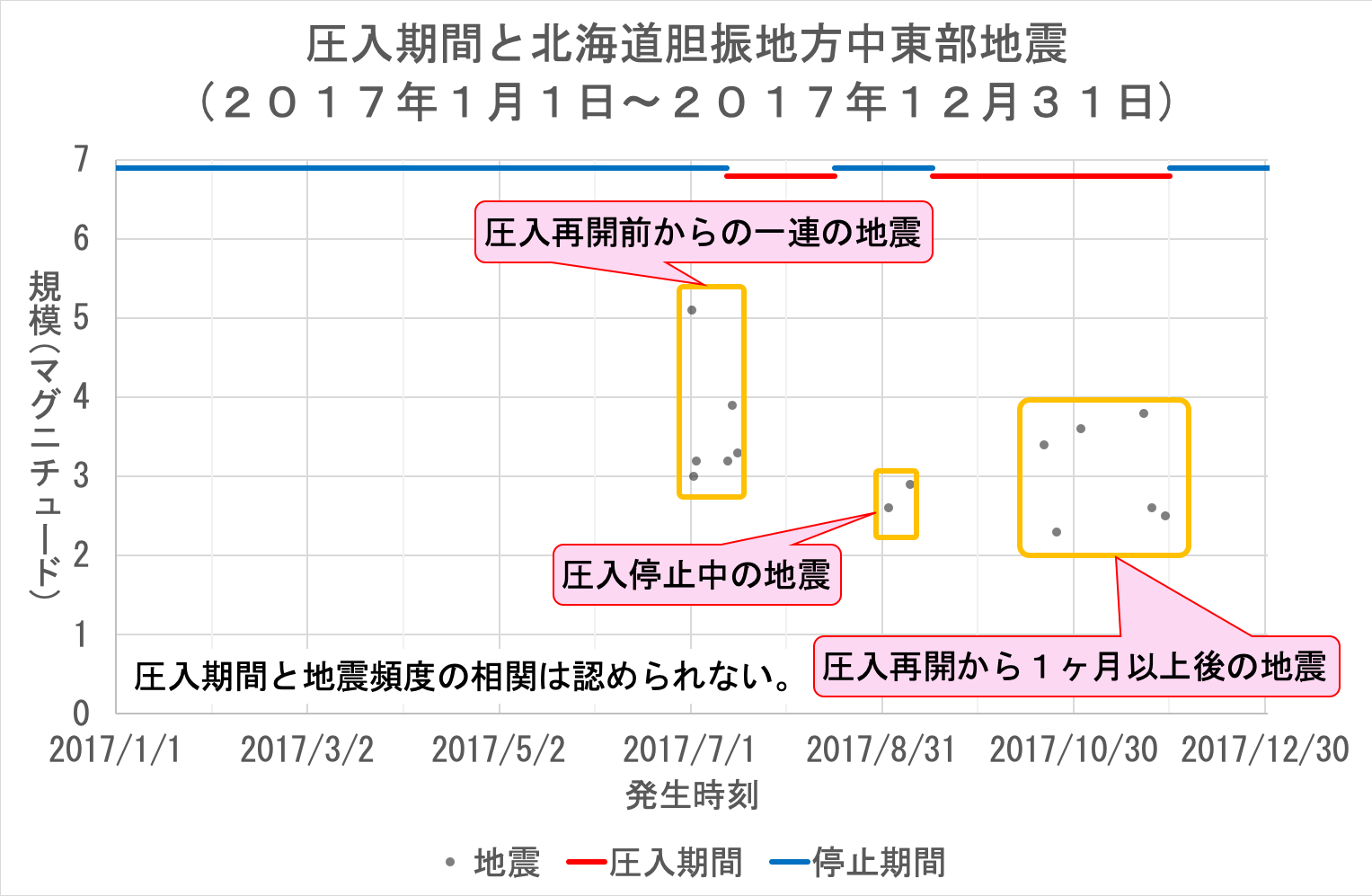

苫小牧でのCO2の圧入作業と地震の関連を調べると、おどろくことに、2017年7月にも2回の大きな地震が起きています。

7月1日のM5.1地震と、7月14日のM3.9地震です。 図を見ると分かるように、やはり圧入を中断して減圧効果が出た頃に発生しています。 地中圧力の人為的な改変が温度をも変化させ、人為的な地震発生の原因になることはもはや疑えないのではないでしょうか。

「M3.9地震」で「大きな地震」だと主張するなら、実証実験も事前調査も行われていない頃から、その規模の地震は頻繁に発生している。 嘘だと思うなら、震度データベース検索 - 気象庁で胆振地方中東部の地震の記録を調べてみれば良い。

そもそも、「M3.9地震」は圧入再開翌日の地震であって「圧入を中断して減圧効果が出た頃に発生」ではない。

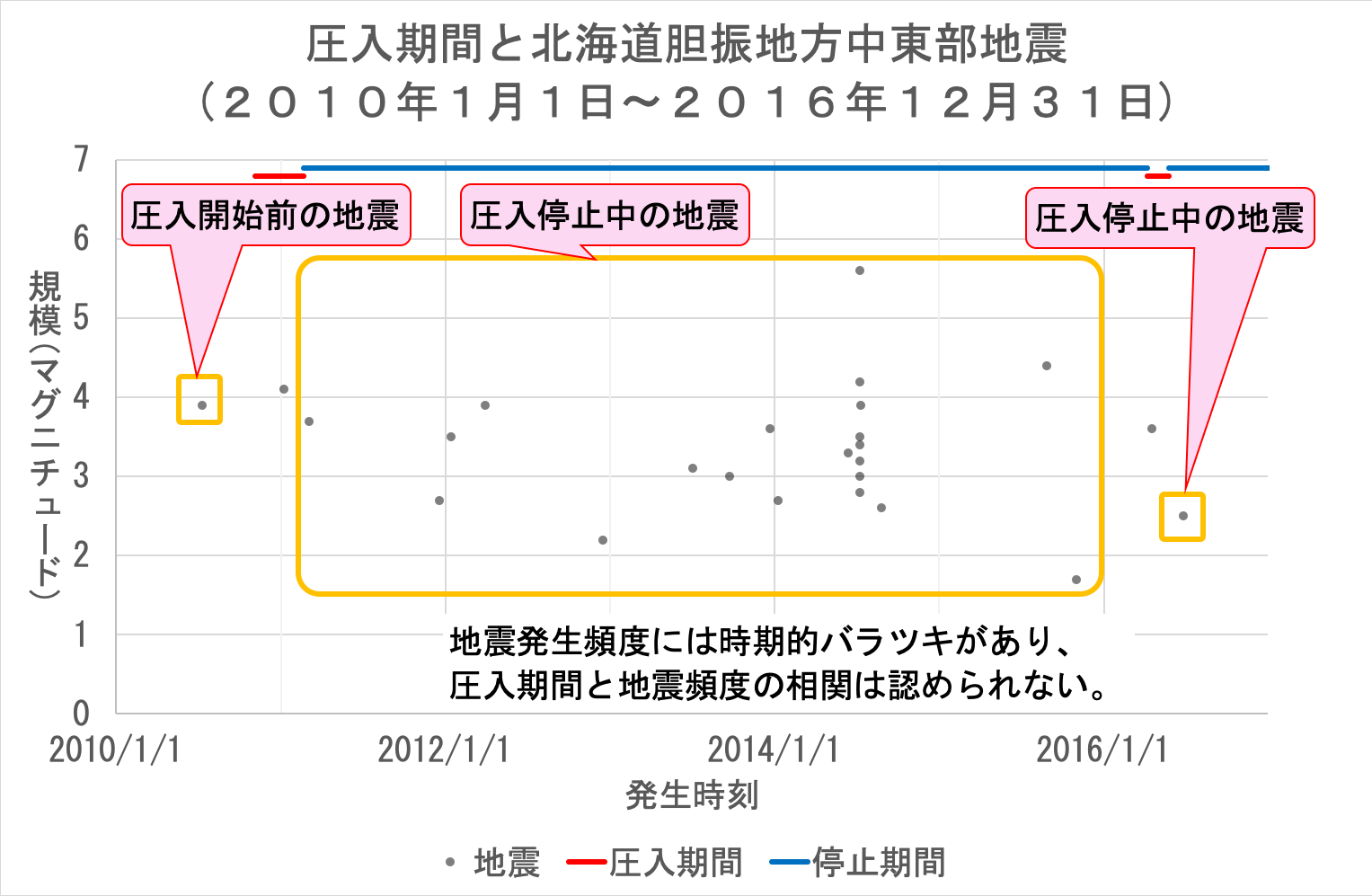

お知らせ - 日本CCS調査株式会社によれば、苫小牧では圧入停止が過去に5回行われている。

- 2016年5月25日〜2017年7月13日

- 2017年8月16日〜2017年9月16日

- 2017年11月30日〜2018年7月25日

- 2018年9月1日〜2018年12月27日

- 2019年2月8日〜2019年2月19日

うち、2017年8月16日〜2017年9月16日の間は、1ヶ月も「圧入を中断して減圧効果が出た」にも関わらず、胆振地方中東部の最大の地震は約1ヶ月後の9月8日のM2.9である。 石狩地方南部まで含めても、8月30日のM2.9が最大である。 また、2017年11月30日〜2018年7月25日の間は、8ヶ月弱も「圧入を中断して減圧効果が出た」にも関わらず、胆振地方中東部の最大の地震は6ヶ月強後の6月3日のM2.4である。 かなり離れた苫小牧沖まで含めても、3月22日のM4.1が最大である。 いずれも時間的相関性が極めて乏しく、かつ、規模が小さい。

2018年の北海道胆振東部地震の前震(M3以上が9回)・本震・余震(2019年4月10までM4以上は51回)を全て合わせるとかなりの数になる。 そして、苫小牧の圧入停止も何度も行われている。 だから、圧入停止に偶々当てはまる一定規模以上の地震がいくつか存在するのは、確率論的に当然のことなのである。 そして、偶然であるからこそ、長期の圧入停止中にM3以上の地震が起きていないケースも少なくないのである。 ようするに、空間的にも時間的にも相関性の乏しい、偶然起きたに過ぎない大地震とCCS実証実験を無理やりこじつけて、「地中圧力の人為的な改変が温度をも変化させ、人為的な地震発生の原因になる」と主張しているにすぎないことこそ、「もはや疑えない」のである。

この地域は従来地震が少ない場所でしたが、[1847]苫小牧でのCCSによる地震・津波を警告するでコメントしたように、CCSの前段階として「水の圧入」を試験的に行なっていたようで、2014年7月8日にM5.6(④)の地震が起きています。

これは洞爺湖の近くの樽前山の山ろくに当たるので、[2001]苫小牧でのCCSとの関連が疑われる地震で、当時から、「CCSは中止せよ」と警告を発してきた経緯があります。

「CCSの前段階として『水の圧入』を試験的に行なっていた」時の注水量は、

滝ノ上層の1回目が

圧入も不可能

CCS実証試験実施に向けた専門検討会(第1回)配付資料 検討資料1苫小牧地点における貯留層総合評価(その1) - 経済産業省p.2-22

CCS実証試験実施に向けた専門検討会(第1回)配付資料 検討資料1苫小牧地点における貯留層総合評価(その1)改訂版 - 環境省p.2-22

、2回目が

累計圧入量は129.5kl

CCS実証試験実施に向けた専門検討会(第1回)配付資料 検討資料1苫小牧地点における貯留層総合評価(その1) - 経済産業省p.2-22

CCS実証試験実施に向けた専門検討会(第1回)配付資料 検討資料1苫小牧地点における貯留層総合評価(その1)改訂版 - 環境省p.2-22

、萌別層の1回目が

累計圧入量は97.7kl

CCS実証試験実施に向けた専門検討会(第1回)配付資料 検討資料1苫小牧地点における貯留層総合評価(その1) - 経済産業省p.2-22

CCS実証試験実施に向けた専門検討会(第1回)配付資料 検討資料1苫小牧地点における貯留層総合評価(その1)改訂版 - 環境省p.2-22

、2回目が

累計圧入量は248.5kl

CCS実証試験実施に向けた専門検討会(第1回)配付資料 検討資料1苫小牧地点における貯留層総合評価(その1) - 経済産業省p.2-23

CCS実証試験実施に向けた専門検討会(第1回)配付資料 検討資料1苫小牧地点における貯留層総合評価(その1)改訂版 - 環境省p.2-23

である。

1ℓ=1t(常温常圧での水の密度)とすると、この注水量は2018年の北海道胆振東部地震の100分の1以下である。

また、

圧入テストによる貯留層評価

平成23年度第2回CO2固定化・有効利用分野評価検討会 技術に関する施策・事業評価報告書 第3章 A 二酸化炭素削減技術実証試験(プロジェクト)の概要(中間評価) - 経済産業省p.45

が含まれる地質調査期間は

2010年11月5日〜2011年2月21日

平成23年度第2回CO2固定化・有効利用分野評価検討会 技術に関する施策・事業評価報告書 第3章 A 二酸化炭素削減技術実証試験(プロジェクト)の概要(中間評価) - 経済産業省p.40

である。

実績期間一杯まで圧入テストが行われたと仮定しても、「2014年7月8日にM5.6(④)の地震」は、圧入開始から3年8ヶ月、圧入終了から3年4ヶ月以上経過してから発生している。

このセミナーでは苫小牧CCS大規模実証試験を「CCS人為的地震実験」と解釈することにします。意図はしていないが、歴史的な実験だと言っていいでしょう。

実験結果はやがて明らかになることでしょうが、まずは苫小牧でのCO2圧入量が2~3日低下してM3.8の地震が起きたことを[3060]~[3066]で紹介しました。

ところで、昨日(19日)は16時09分にM4.2(深さ130km)と、21時43分に、M3.0(深さ40km)の二つの地震が起きています場所は苫小牧沖と胆振東部です。

圧入量を見てみると18日の568.5トンから19日は188.5トンに急激に下がっていることが分かります。

M4.2地震は深度が130kmと深いので、CCSの直接の影響かどうかは不明ですが、少なくとも、M3.0地震に関しては前回(3月27日)と同じで、圧入量が下がり、地下の圧力が減圧されたことによる効果が一日で現れ、地震を発生させています。

これまでの石田昭氏の予知の中で「地下の圧力が減圧されたことによる効果が一日で現れ」たことなど一度もない。 石田昭氏は、[2882](2018年9月6日)では北海道胆振東部地震(M6.7)の予知的中宣言を出し、[2887](2018年9月10日)等で「増圧によって」「これが爆発・地震の原因となります」と解説していたが、減圧5日後に地震が起きたことが公式発表された途端、[2892](2018年9月13日)では手のひらを返したように減圧も危険だと言い出した。 また、石田昭氏は[3014](2019年2月11日)では「2月15日ごろまでは特別に注意をしておいたほうがいい」と予知したが、М5.8の余震(最大余震)は予知より6日遅れで、かつ、圧入再開後に起きている。 [3066](2019年4月3日)にて「一時圧入停止(3月27日の1日だけ)から7日目の地震」と石田昭氏自身が主張している通り、「苫小牧でのCO2圧入量が2~3日低下してM3.8の地震が起きた」とやらも圧入再開後に起きている。

「地下の圧力が減圧されたことによる効果」が減少した数日後、もしくは、圧入再開後にM6.7やМ5.8の地震が起きるのに、「地下の圧力が減圧されたことによる効果が一日で現れ、地震を発生させ」た事例がM4.2(エネルギーはM6.7と比べると約5623分の1、М5.8と比べると約251分の1)しかないのは明らかに説明がつかない。

「2014年7月8日にM5.6(④)の地震」は、2018年のM6.7の北海道胆振東部地震のエネルギーの約44.7分の1に相当する。 それでは、「急激な圧力変化を起こしたことが地震発生につながった」とする仮説を採用すると、「2014年7月8日にM5.6(④)の地震」の規模は、2018年のM6.7の北海道胆振東部地震の規模に比べて大きすぎる。 その理論では、「2014年7月8日にM5.6(④)の地震」は、注水量が100分の1以下なのだから、規模も100分の1以下になるはずである。 また、圧入停止からの期間も20倍以上あるのだから、期間が長い分だけ圧力が安定値に近づくため、「圧力変化」も圧倒的に小さいはずである。 であれば、「2014年7月8日にM5.6(④)の地震」はさらに小さくなるはずである。 そんな矛盾だらけの石田昭氏の主張よりは、自然地震であると考える方が遥かに説得力がある。

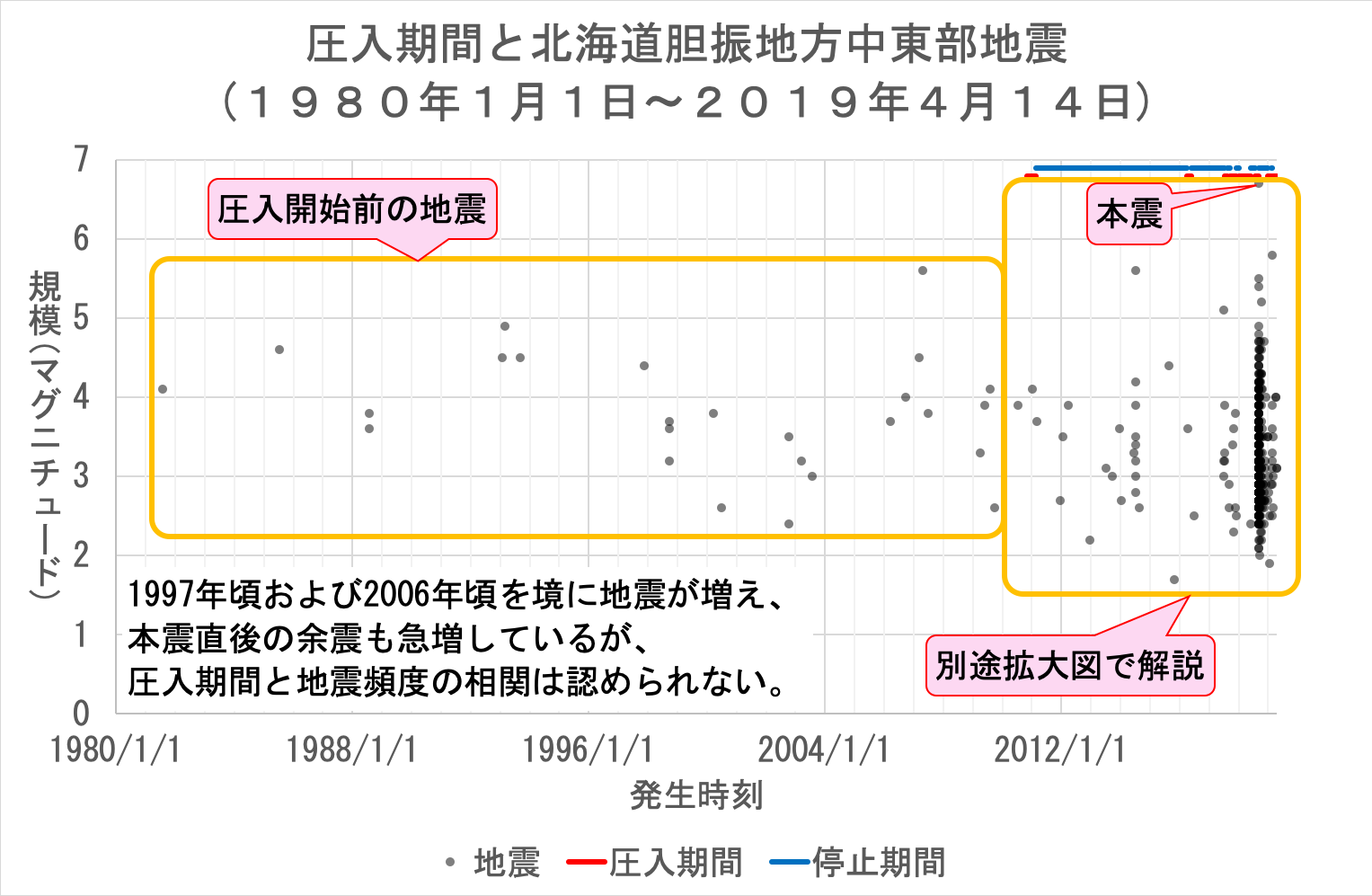

北海道胆振中東部の地震の詳細は次のようになっている。

平成23年度第2回CO2固定化・有効利用分野評価検討会 技術に関する施策・事業評価報告書 第3章 A 二酸化炭素削減技術実証試験(プロジェクト)の概要(中間評価) - 経済産業省 お知らせ - 日本CCS調査株式会社 震度データベース検索 - 気象庁

平成23年度第2回CO2固定化・有効利用分野評価検討会 技術に関する施策・事業評価報告書 第3章 A 二酸化炭素削減技術実証試験(プロジェクト)の概要(中間評価) - 経済産業省 お知らせ - 日本CCS調査株式会社 震度データベース検索 - 気象庁

平成23年度第2回CO2固定化・有効利用分野評価検討会 技術に関する施策・事業評価報告書 第3章 A 二酸化炭素削減技術実証試験(プロジェクト)の概要(中間評価) - 経済産業省 お知らせ - 日本CCS調査株式会社 震度データベース検索 - 気象庁

平成23年度第2回CO2固定化・有効利用分野評価検討会 技術に関する施策・事業評価報告書 第3章 A 二酸化炭素削減技術実証試験(プロジェクト)の概要(中間評価) - 経済産業省 お知らせ - 日本CCS調査株式会社 震度データベース検索 - 気象庁

確かに、2018年9月6日のM6.7の本震は、圧入停止5日後に起きている。 しかし、M5以上の地震では本震および本震と同日に起きた余震を除けば、圧入停止から1ヶ月以上経過してから発生したものが3件と、圧入再開直後に発生したものが1件あるだけで、圧入停止と相関性が見て取れるもの1つもない。 たとえば、2019年2月21日のM5.8の余震は、圧入再開直後に起きたものであって、圧入停止直後に起きたものではない。 それ以外の地震についても、圧入開始直前や停止直前から発生し始めたケースはあるが、圧入開始直後や圧入停止直後に発生し始めたケースは、本震とその直後に発生した余震以外には存在しない。 本震とその直後に発生した余震を除けば、圧入開始や圧入停止に伴って地震の頻度が急増したケースは皆無である。 以上の通り、詳細に時系列を検証すると「急激な圧力変化を起こしたことが地震発生につながった懸念」が全く存在しないことが良くわかる。

「熱解離した解離ガスの爆発」は「火山帯から離れた場所」に適用できるのか?

しかし、だから日本でも実施して問題がないと考えるのは、「断層地震説」を信じているからです。

何度も説明していますが、次図からもわかるように日本は地下の浅い部分にマグマが存在する「火山帯」に位置しています。世界のCCS現場は「火山帯」ではありません。

地震爆発論で考えれば、「地震は熱解離した解離ガスの爆発」ですから、ノルウェー、カナダ、アメリカ、オーストラリア、ブラジルのような火山帯から離れた場所のCCS現場の状況を参考にすることはできません。

石田昭氏は、「火山帯から離れた場所」で起きた人工地震を地震爆発論(笑)の根拠であるかのように引用しておきながら、CCS地震原因説を唱える時は掌を返したように「火山帯から離れた場所のCCS現場の状況を参考にすることはできません」と主張する。 石田昭氏は、まず、「熱解離した解離ガスの爆発」が「火山帯から離れた場所」で起きるのかどうかをハッキリさせるべきだろう。 「熱解離した解離ガスの爆発」が「火山帯から離れた場所」で起きるのであれば、「火山帯から離れた場所のCCS現場の状況を参考にすること」は可能である。 逆に、「熱解離した解離ガスの爆発」が「火山帯から離れた場所」で起きないのであれば、「地震は熱解離した解離ガスの爆発」という理由で「火山帯から離れた場所のCCS現場の状況を参考にすることはできません」と言えるだろう。 しかし、その場合は、地震爆発論(笑)は「火山帯」にのみ適用できる理論となり、「火山帯から離れた場所」の地震は地震爆発論(笑)では説明できないはずである。 であれば、当然、「火山帯から離れた場所」で起きた人工地震を地震爆発論(笑)の根拠とすることはできない。

30年間以上で1件しか起きていないM7以上地震を25件に水増し(時間や空間を暈した偽装)

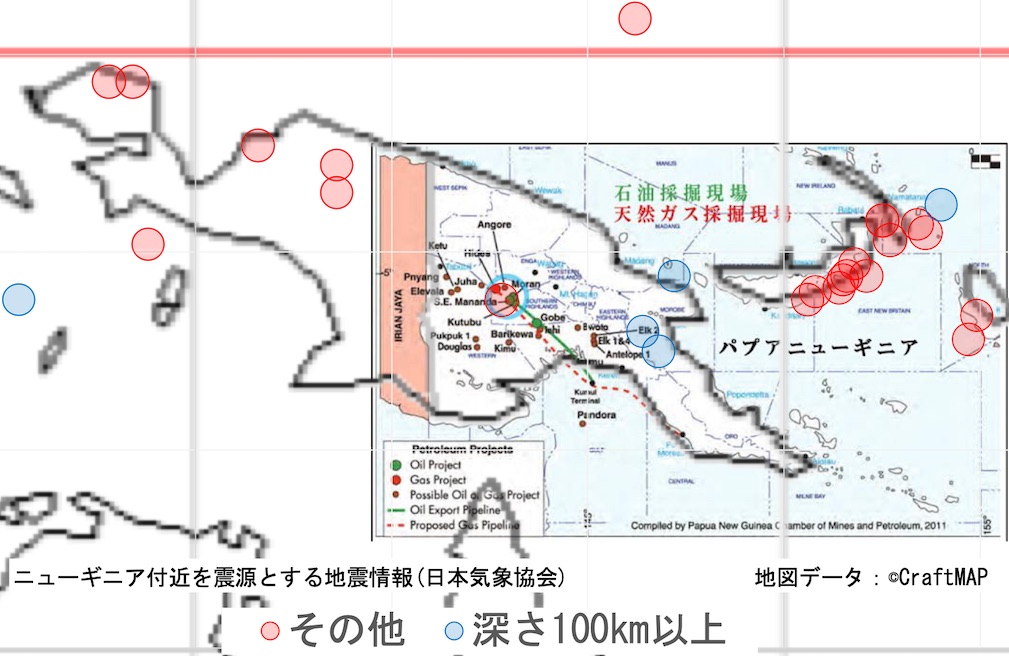

気象協会の「ニューギニア付近を震源とする地震情報」を見ると、M7.0以上の地震が25件もアップされています。 いずれも2009年以降に発生した地震です。

果たして、この地震と1986年に発見され、採掘し続けきた油田の開発事業との関連を調査しているのかどうか、心配になってきます。

これを書いている時点では2件追加されて27件登録されているが、以下に、その震央分布を石田昭氏が引用した油田の地図とも重ねて表示する。

ニューギニア付近を震源とする地震情報 - 日本気象協会 CraftMAP

見て明らかな通り、このうち、油田に近いと言える震央は2018年2月26日の1件のみである。 その他は、比較的近いものでも油田から水平距離で100km以上離れており、かつ、震源の深さが100km以上ある。 これは、東西約3000km、南北約1000kmの範囲の10年に渡る地震の記録なので、日本と比べてそれほど地震が多いわけでもない。 そして、たった一度の大地震(および、その余震)が近くで起きただけで、「採掘し続けきた油田の開発事業」と関連づけることは無理がある。 むしろ、「1986年」から「採掘し続けきた油田の開発事業」で30年以上も経ってから一度しか起きていないなら、関係がない可能性の方が高い。 ようするに、CCS地震原因説と同じで、時間や空間を暈してあたかも相関性があるかのように偽装しているだけである。

任意団体での講演なのに「世界的に広がりを持つ組織で講演」

今回IEEEという世界的に広がりを持つ組織で講演できることは嬉しい限りであります。

石田昭氏が講演を行うのは名古屋支部LMAGというローカル組織であって「IEEEという世界的に広がりを持つ組織」ではない。 Life Members Affinity Group (LMAG-Tokyo)に記載されている通り、LMAGは支部の中のLife Memberによる任意団体に過ぎない。 要するに、石田昭氏に講演を持ち掛けたのは、「IEEEという世界的に広がりを持つ組織」ではなく、そこの会員資格を持つ一部の有志に過ぎない。 Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)は和訳では米国電気電子学会と訳されるように、電気電子分野が専門であって、地震分野は専門外である。 だから、「IEEEという世界的に広がりを持つ組織」は地震分野には手を出さない。 仮に、将来、IEEEが地震分野に進出したとしても、現在の真っ当なIEEEであり続ける限り、地震爆発論(笑)のような疑似科学理論など相手にされるわけがない。 一部のトンデモ会員に認められただけに過ぎない事実を持って、あたかも「IEEEという世界的に広がりを持つ組織」に認められたかのように主張するのは、誇大宣伝も甚だしい。

明らかな門外漢を「専門家」として扱う

専門家の一人の山本寛氏は「地震学のウソ」(2009年工学社刊)の「あとがき」に次のように書いておられます。

どうして、この手の人たちは疑似科学仲間を「専門家」と呼ぶのだろうか(笑)。 山本寛氏は「巨大地震は水素核融合で起きる!」というトンデモ本を出しているが、地震の専門家でも核の専門家でもない。 工学部航空科卒でヤマハ発動機(株)に勤めていたという経歴はあるが、地震や核の研究開発には全く携わっていない。 エンジンについては専門家と言えるのかもしれないが、一般的な化学等の専門家でもない。 「当時の専門家」に意見を求めるなら、どうして、本物の専門家の意見を求めないのか。 本物の専門家に尋ねれば、ちゃんと相手にしてもらえるなら、「酸素と水素が結合して体積が減少する(少なくとも、3モルから2モルに縮小するので『引き』現象を生じるはず)というアイディア」が根本的に間違っていることをちゃんと教えてもらえたはずである。 単なる疑似科学仲間にすぎない自称専門家に聞くから「よく分からない」という答えが返って来るのである。

この点に関し、山本寛氏らの爆発現象の専門知識がある方に以前から教示をお願いしているのですが、今のところ応援者がいません。

水の性質や蒸気爆発に関して、何人かの専門家(昭和薬科代神崎先生、横浜国大高島先生など)にお会いしたりメールを送ったりして情報を集めましたが、どなたからも明確な見解は得られませんでした。

そんななかで、ヤマハの技術者だった山本寛氏は「金属との化合による水素の核融合説」を打ち出されました。 しかし、これは一応爆発論ではありますが、プレート論を肯定した上での立論ですので石田理論とは異質なものです。

山本寛氏って、専門家でもなんでもない、ただの疑似科学仲間じゃないか(笑)。 昭和“薬科”大学って、どう考えても専門外だろ(笑)。 横浜国大高島先生って、何学部の高島何だよ(笑)。

石田理論としては、この爆発が解離ガス(以下のT氏情報にあるブラウンガスのこと)の爆発であろうと推定したわけです。

T氏とか、これ以上、疑似科学仲間を増やすな(笑)。

今日は初めて、研究者の肩書きを持つ母校の名誉教授から電話をいただき、喫茶店で長らく会話を楽しみました。 ご子息も京大の現役教授で地震予知関連の研究者だそうです。

その方がディレクターを務める研究会で講演してくれという話になりました。 よろこんでお引き受けしました。 地震爆発論を高く評価してくださっていますので、今後新しい展開があるものと期待しています。

一昨日お会いしたのは実は梅野正義名工大名誉教授です。 ご子息の梅野健先生の研究はこのセミナーでも[2340]、[2420]などで紹介し、高く評価してきました。

石田昭氏は、「研究者の肩書きを持つ母校の名誉教授」「名工大名誉教授」という肩書きは紹介するが、その人物の専門分野が何かについては言及しない。 「ご子息」に至っては、「京大の現役教授で地震予知関連の研究者」と、あたかも地震の専門家であるかのように紹介する。 しかし、この二人は、いずれも、地震の専門家ではない。 上席研究員リスト - 名古屋産業科学研究所によれば、「梅野正義名工大名誉教授」は半導体電子工学の専門家であって、地震に関しては門外漢である。 京都大学教育研究活動データベースによれば、「京大の現役教授で地震予知関連の研究者」の「ご子息の梅野健先生」は情報通信分野の物理学者であり、やはり、地震に関しては門外漢である。 物理学者が地震予知の真似事をしているだけなのである。 その真似事の地震予知については地震予知のトリックで紹介する。

注水と地震の規模および頻度の相関の偽装

ある地震学者の報告です。 廃液の地下圧入と地震の関連性は明らかだが、どのくらいの距離で地震が起きるかを知りたくて、調査したそうです。 その結果10km離れた場所でも地震が起きること、固い岩盤よりも(間隙の多い)堆積岩に注入する方が、大きな地震が遠くでも起きることが分かったそうです。 興味深い話ですので抜粋して紹介します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Injecting wastewater underground can cause earthquakes up to 10 kilometers away Science Sep 2, 2018 10:20 AM EST

アメリカ中部、東部地区ではこの10年間で人為的な地震が劇的に増加した。 こうした地震が地下深部への廃水圧入と関連していることは明らかだが、自分のような地震学者は圧入地点からどのくらいの距離で地震が起きるかを知りたいのだ。 協力者と世界中の注入井を調べたが、場合によっては10km離れた場所でも地震が起きる可能性があることが分かった。 これまでの常識に反し、固い岩盤よりも、堆積岩に注入する方が、大きくかつ遠方で地震が起きることが判明した。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

既存の断層への力学的影響という点だけで考えれば、圧入点の近くのほうが、影響が大きい筈です。 その常識に反して間隙率が高く透過性の高い堆積岩に圧入した方が、大きな地震が遠くで発生するということは、断層が滑ることが地震の原因ではないことを意味しています。

リンク先の記事を全て読まずに、一部の内容だけ殊更に取り上げると、そうした印象を受けるかもしれない。 しかし、記事の全文をきちんと読むとそういう内容ではないことがよくわかる。 石田昭氏は、意図的に内容を偽装しているのか、あるいは、英語が読めないかのどちらかだろう。

Deep disposal wells are typically less than a foot in diameter, so the chance of any individual well intersecting a fault that is ready to have an earthquake is quite small. But at greater distances from the well, the number of faults that are affected rises, increasing the chance of encountering a fault that can be triggered.

通常、深井戸は直径1フィート未満であるため、個々の井戸が地震を起こす準備ができている断層と交差する機会は非常に少ない。 しかし、井戸からの距離が遠くなると、影響を受ける断層の数が増加し、引き金を引ける断層に遭遇する機会が多くなる。

Of course, the pressure that a well exerts also decreases with distance. There is a trade-off between decreasing effects from the well and increasing chances of triggering a fault. As a result, it is not obvious how far earthquakes may occur from injection wells.

もちろん、井戸から受ける水圧も距離とともに減少する。 井戸からの影響と断層に遭遇する機会との間にはトレードオフがある。 その結果、注入井から地震がどの程度発生するかは明らかではない。

At sites we examined, injecting water into sedimentary rocks generated a gradually decaying cloud of seismicity out to great distances. In contrast, injecting water into basement rock generated a compact swarm of earthquakes within a kilometer of the disposal site. The larger earthquakes produced in these cases were smaller than those produced in sedimentary rock.

調査地点では、堆積岩に水を注入すると、次第に減衰する地震活動の集団が遠方にまで広がった。 対照的に、地下岩盤に水を注入すると、処分場から1 km以内に密集した群発地震が発生した。 これらの場合に発生する地震のうちの大きなものは堆積岩で発生した地震よりも小さかった。

This was a huge surprise. The conventional wisdom is that injecting fluids into basement rock is more dangerous than injecting into sedimentary rock because the largest faults, which potentially can make the most damaging earthquakes, are in the basement. Mitigation strategies around the world are premised on this idea, but our data showed the opposite.

これは大きな驚きである。 最も大きな地震を引き起こす可能性のある最大の断層は地下にあるのだから、従来の知識では、岩盤に液体を注入することは、堆積岩に注入するよりも危険であると考えられていた。 世界中の緩和策はこのアイデアを前提としているが、データはその逆を示している。

Why would injecting fluids into sedimentary rock cause larger quakes? We believe a key factor is that at sedimentary injection sites, rocks are softer and easier to pressurize through water injection. Because this effect can extend a great distance from the wells, the chances of hitting a large fault are greater. Poroelasticity appears to be generating earthquakes in the basement even when water is injected into overlying sedimentary rocks.

堆積岩に液体を注入すると、大きな地震が発生するのは何故か? 我々は、堆積岩注入では、岩が柔らかく、注水加圧しやすいことが重要な要因と考える。 この効果は井戸から遠くまで広がり得るため、大規模な断層に遭遇する機会が多くなる。

Injecting wastewater underground can cause earthquakes up to 10 kilometers away - PBS NEWS HOUR

まとめると次のとおりである。

- 地震の規模や頻度と水圧との正の相関性を否定していない(むしろ、肯定している)

- 水圧以外にも、震源候補断層への接触可能性も正の相関要因になる

- 岩が柔らかいほど注水しやすいため、遠くまで水圧が伝搬しやすいと推定されている

- 岩盤注水に比べて堆積岩注水の水圧が大きく低下するわけではない

- 震源候補断層への接触可能性は堆積岩注水の方が圧倒的に多い

- 結果、堆積岩注水の方が規模の大きな地震となりやすい

- 注水量と地震の規模と間の定量的な関係については従来説(下図参照)を変更していない

CCSやシェールガス採掘は深刻な地震活動を誘発する可能性がある(資源・素材学会春季大会講演集2014) - 北海道大学

重要なポイントは2点。

- 水圧以外にも震源候補断層への接触可能性も考慮しなければならない

- 岩が柔らかいほど注水しやすい云々は、堆積岩の方が注水量が多いことを示唆している

確かに、予想とは大きく違う結果になる点は「大きな驚き(huge surprise)」である。 しかし、それはパラメータの見積もりの誤りと相関要因の見落としで説明できることがちゃんと記載されている。 以上の通り、従来学説と何ら矛盾する内容ではないので、「断層が滑ることが地震の原因ではない」と考える理由がどこにもない。

尚、以上は地震の相対的な規模についてのみの言及であって、絶対的な規模については言及されていない。 ただし、絶対的な規模について触れられた記述もある。

If a well does inject directly into a basement fault, an anomalously large earthquake can occur. The magnitude 5.4 Pohang earthquake in South Korea in 2017 occurred near a geothermal energy site where hydraulic injection had recently been carried out.

井戸が地下断層に直接注水すると、異常に大きな地震が発生し得る。 2017年に韓国で発生したM5.4の浦項地震は、油圧注入が最近行われた地熱エネルギーサイトの近くで発生した。

Injecting wastewater underground can cause earthquakes up to 10 kilometers away - PBS NEWS HOUR

以上の通り、地下断層への直接注水でもM5クラスの地震しか起きないことが明記されている。 よって、この研究は、遠方でM5クラス以上の地震を誘発する可能性に触れているとは到底言えず、数km圏内でM5クラスの地震を誘発したケースがあるとする従来の研究結果を覆すものではない。

尚、ここでは、M5.4程度で「異常に大きな(anomalously large)地震」とされている。 M5クラスの地震は、日本では日常茶飯事である。 浦項地震の最大震度であるメルカリ震度階級Ⅵは、日本の震度表示に換算すると震度4〜震度5弱程度であり、この程度の深度も日本では日常茶飯事である。 しかし、海外ではこの程度の地震でも大きな被害を出しているケースがよくある。 というのも、地震が少ない国では大地震への備えができておらず耐震性のない建物も多くあるからである。 その辺りは科学的人工地震研究でも解説している。 日本人の感覚では、「大きい」と言うには、最低でもM6以上、震度5強以上であろう。 さらに、「異常に」とつけるならば、最低でもM7以上、震度6以上であろう。 その感覚の違いにより、海外では、中規模程度の地震でも過剰な反応がある場合が多い。

「石油やガスの掘削で利用した廃水を処理する場所の近く」に限定した話を「アメリカ内陸部」全域にすり替え

世界のこぼれ話(2012年4月19日)として紹介されていますが、アメリカ内陸部での地震増加は確実に人為的であるとUSGSは結論付けています。

新・地震学セミナー(3191-3210) - 石田地震科学研究所

米地質調査所(USGS)の研究者らは、米内陸部にある石油やガスの掘削で利用した廃水を処理する場所の近くで、地震の回数が「飛躍的に」増えたとする報告書をまとめた。

報告書は、アーカンソー州、コロラド州、オクラホマ州、ニューメキシコ州、テキサス州の米内陸部で昨年、マグニチュード(M)3以上の地震が20世紀の平均の6倍に増えたと指摘。

化学処理された水や砂を地下に注入して石油やガスを採掘する「水圧破砕」と地震の増加をはっきりとは関連付けていないが、水圧破砕で出る廃水などが断層をずらす原因になっている可能性を示唆している。

同報告書の内容は、サンディエゴで開催される米地震学学会の会合で詳しく協議されるが、抜粋では「M3以上の地震増加は現在進行中」と指摘。 「ここに記述された地震活動率の変化は、ほぼ確実に人為的だが、採掘方法の変化もしくは石油・ガス生産の生産速度にどれぐらい関係しているかはいまだに分からない」としている。

USGSの統計によると、M3以上の地震発生回数は1970─2000年には年間21回(誤差7.6)だったが、2001─2008年には同29回(誤差3.5)となり、2009年には50回、2010年には87回、2011年には134回と飛躍的に増えた。

USGS地震科学センターのアーサー・マッガー氏は、急激な地震の増加について「理由は分からないが、自然現象とは思わない。なぜなら自然では、これほどまでの増加は余震や火山環境でしか見られないからだ」と語っている。

記事を見れば明らかな通り、「米地質調査所(USGS)の研究者ら」は「余震や火山環境」による自然現象による地震の増加は否定しておらず、人為的増加は「石油やガスの掘削で利用した廃水を処理する場所の近く」に限定した話であり、「自然現象とは思わない」理由は「これほどまでの増加は余震や火山環境でしか見られない」からである。 つまり、「石油やガスの掘削で利用した廃水を処理する場所の近く」は「余震や火山環境」に該当する地域ではないということである。 以上まとめると、「アメリカ内陸部での地震増加は確実に人為的であるとUSGSは結論付けて」などいない。

尚、震度データベース検索 - 気象庁によれば、2018年12月~2019年11月の1年間に日本で震度1以上を記録したM3以上の地震は1087回ある。 うち、M6以上の地震は16である。 「石油やガスの掘削で利用した廃水を処理する場所の近く」で発生した地震回数は、日本での地震発生回数と比較にならないほど少なく、リスクの顕著な増加にはつながらない。

このページへのご意見は節操のないBBSにどうぞ。

総合案内

科学一般

疑似科学等

- 疑似科学

- 数学や科学への無理解

- 疑似科学を批判する疑似科学

- STAP細胞論文捏造事件

- CCS地震原因説

- 地球温暖化懐疑論

- 疑似科学者列伝