槌田敦氏が似非科学者の証拠

はじめに

このページは地球温暖化懐疑論の一部である。

ここでは、槌田敦氏を擁護する人物が提示した裁判の記録から、槌田敦氏が科学者としての資質を持ち合わせていないことを示す。

科学の領域で勝負せずに裁判に訴えて敗訴した事例

槌田敦氏は、論文が日本気象学会の査読に通らないと、自身の論文の内容を改めることもなく(形式的には修正しているが実質的には根拠に差はない)、掲載を求める裁判を起こして、最高裁まで争って棄却されている。

槌田敦氏には科学者としての実績がほぼゼロ

この「科学者の社会的責任」と「熱力学理論」(エントロピー論)をライフワークとして今日まで一貫して研究、探求してきたのが本裁判の原告槌田敦である(その略歴は甲1の原告陳述書を参照)。

気象学会第一裁判東京地方裁判所一審裁判訴状 - 「環境問題」を考える

1933年東京に生まれ、東京大学大学院物理学の博士課程から東大の助手になりまして、次に理化学研究所の研究員になりました。 ここでは物性物理学を研究していました。 2で後述する核融合に反対したことが契機となり資源物理学という新しい学問を提起しました。 エントロピー論により資源・エネルギー問題を研究するのです。 1993年に理化学研究所を定年退職する直前に私の代表作である『熱学外論-生命・環境を含む開放系の熱物理学』(朝倉書店。甲24)を書きました。

定年後、名城大学商学部(後に経済学部)に移り、環境経済学を教え、エントロピー経済学を研究しました。 ここで、環境問題としての人為的CO₂温暖化説(以下、通説といいます)に出会うことになり、この通説は真実ではないのではないかと強く疑問を抱くようになり、『CO₂温暖化説は間違っている』(ほたる出版。甲25)を書きました。 2005年、2度目の72歳の定年退職にあたって、名城大学理工学部で「CO₂温暖化説は間違っている」という内容で理工学部と経済学部合同の最終講義をいたしました。 その定年後、『弱者のためのエントロピー経済学入門』を書き、これを用いて高千穂大学で非常勤講師をしました。

2008年、3度目の75歳の定年後もエントロピー論的に地球生態学を研究しておりますが、現在「エントロピー論による地球生態学」という本を書いているところです。

科学に詳しくない裁判官に自分の功績をアピールしようとしたにしては、科学分野での活動があまりにショボすぎる。

- 取り立てて凄くもない「助手になりまして」

- 役職も定かでない「理化学研究所の研究員」

- 査読も何もない一般書籍の「私の代表作」

これ以降は、商学部や経済学部の話であり、科学者としての実績に全くカウントできない。

槌田敦氏には査読済み論文の掲載実績がない

槌田敦氏は次のようなことを誇らしげに主張しているが、「地球熱機関論」も「資源物理学」も、槌田敦氏以外に言及している科学者が全く見当たらない。

- 「30年前の『地球熱機関論』は世界初、私のオリジナルであると確信しております」(引用省略)

- 「この資源物理学はその後の私の研究対象ということになります」(後ほど引用)

今から30年以上も前のことになりますが、「石油枯渇後は、核融合の無限のエネルギー」ということで世の中は沸き返っておりました。 物理学会も『核融合研究の現状と将来』という大規模な特集を掲載しました(会誌75年11月号)。 しかし、その内容は友人の核融合研究者たちから聞いていた「核融合悲観論」とは違うのです。 彼らは個人的に話するときと、公式に話すときとを分けているのです。 そこで、「この特集は違うのではないか」と反論を2回に分けて物理学会誌に投稿しました。

ところが、核融合開発を支持する友人たちは「反対ばかりするのは無責任。代わりを示せ」というのです。 そこで、石油の代わりが核融合、それがだめならその代わりがあるのか、について基本から考えることにしました。

さて、物理学会誌に投稿したこの3部作に対して一旦は編集委員会からまとめて採用不可の通知がありました。 しかし、当時の編集委員長であった有馬朗人東大教授(後の東大学長、文部大臣)は私を呼び出し、私の話を聞き、前のふたつの論文はひとつにすること、後の論文は字数を減らすことを条件にして、採用すると約束してくれました。

そのようにして、「核融合発電の限界」(会誌76年8月号)と「核融合発電の限界と資源物理学」(会誌76年12月号)の二つの論文が採用となり、核融合について物理学会誌に賛否討論がなされることになりました。 この資源物理学はその後の私の研究対象ということになります。

気象学会第一裁判東京地方裁判所一審裁判陳述書 - 「環境問題」を考える

本来であれば、かつて原告が、核融合に関する当時の通説を批判した「核融合発電の限界」に関する論文掲載をめぐって、物理学会の学会誌の編集委員会(具体的には編集委員長であった有馬朗人氏)と話し合いの上で解決したように(掲載に至る詳細は甲1原告陳述書2参照)、まずは話合いにより自主的に解決すべきものである。

槌田敦氏が物理学会誌に採用されたと主張する「二つの論文」とは次のものである。

これらの掲載ページの上部余白を見ると「談話室」と書いてある。

日本物理学会誌投稿規定によれば、「談話室」欄は

会員にとって興味ある話題,研究・教育に関するちょっとした事柄,随筆,シニアな先生から若手へのアドバイス,会員の動静などを掲載する

日本物理学会誌投稿規定

とされている。

「話題、ちょっとした事柄、随筆、アドバイス、会員の動静」等を掲載する欄であるから、これらは査読済み論文として掲載されたわけではない。

前者は藤岡由夫先生の事:瀬谷正男 - CiNii、藤岡先生の思い出:戸田盛和 - CiNiiの直後、新博士紹介:会誌編集委員会 - CiNiiの直前に掲載されている。

後者は阪大核物理研究センタ-について(談話室):山部 昌太郎 - CiNii、分子科学研への期待(談話室):菅野暁 - CiNii、サンパウロの周辺--大阪市立大学とサンパウロ大学との交換計画(談話室):大倉煕 - CiNiiの直後に掲載されている。

ようするに、「二つの論文」とやらは科学的に「賛否討論がなされる」ものではなく、誰それへの思い出や何々への期待といった話と同列の「談話」でしかない。

日本物理学会誌投稿規定を見る限り、JPSJやPTEPの掲載論文を紹介する場はあるが、「原著論文を発表する場」が全く見当たらない。 日本物理学会が発行する「原著論文を発表する場」はJPSJやPTEPであって、日本物理学会誌は「原著論文を発表する場」ではないのである。 つまり、槌田敦氏は、初めから査読のない雑誌を選んで記事を投稿したのである。 査読のない緩い審査なのに「一旦は編集委員会からまとめて採用不可の通知」が来たのだから、その出来は推して知るべしである。 ようするに、「当時の編集委員長であった有馬朗人東大教授(後の東大学長、文部大臣)」がお情けで掲載してくれただけに過ぎない。 内容も学術誌に掲載するほど大層なことは何も書かれてない。 まず、「核融合発電の限界」というタイトルで、自称物理学者が、物理学の雑誌に寄稿しているのに、物理学的にどう「限界」なのかの説明が一切ない。 物理学や科学とは無関係、かつ、極めて抽象的な「限界」論しか述べられていない。 また、「それがだめならその代わりがあるのか、について」の具体論は一切書かれていない。 色々と論点をすり替えて誤魔化し、代替エネルギーの問題を有耶無耶にしている。 これを「二つの論文が採用となり、核融合について物理学会誌に賛否討論がなされることになりました」と称するのは、森口尚史氏が起こした例の事件と比べても五十歩百歩ではないか。

「その後の私の研究対象」である「資源物理学」とやらの「二つの論文」ですら、この有様である。 本人が主要な専門誌掲載実績としているものが査読済み論文ではないのだから、どうやら、槌田敦氏には査読済み論文を発表した実績はないようである。

以上述べました通り、今回、私の投稿論文(甲29号証)が物理学会の学会誌での掲載が認められたということは、この投稿論文が物理学会では科学的論文と認められたことを意味します。 そうだとしますと、この投稿論文と基本的に同一内容である本論文も科学的論文と認められるでしょう。 したがって、科学的論文と認められる本論文を気象学会編集委員会が「論文として掲載するには適さない」として機関紙への掲載を拒否したこと(甲10号証)や、 気象学会講演企画委員会が「ご発表は学術的講演ではない」として大会での講演を拒否したこと(甲18号証)はいずれもまったく不合理なことと言わざるを得ません。

気象学会第一裁判東京地方裁判所一審原告陳述書(3) - 「環境問題」を考える

なお、控訴人は、本論文が日本物理学会誌の「話題」欄に掲載されたことをもって本編集委員会依頼の査読者の意見及びこれに基づく本編集委員会の判断が誤っているかのような主張をしているが、 もともと日本物理学会誌の「話題」欄は、その投稿規定にあるとおり、未発表の学術論文を掲載する場ではなく、従ってその掲載にあたり査読制度による綿密な検討が行われるものではない(乙4)。

日本物理学会誌第62巻第2号に掲載された「CO₂を削減すれば温暖化は防げるのか」と日本物理学会誌第65巻第4号に掲載された「原因は気温高,CO₂濃度増は結果」はいずれも、「話題」欄である。

日本物理学会誌投稿規定には「話題」欄は

広く会員の関心をひくニュースや話題,大型実験装置の立ち上げ報告,多くの会員が興味を持つ国際会議やイベントの報告,物理で説明できる身近な現象,珍しい実験結果や計算結果などを紹介する.原著論文を発表する場ではない

日本物理学会誌投稿規定

とされている。

「原著論文を発表する場ではない」のだから、当然、原著論文としての厳格な査読などないのである。

「原著論文を発表する場ではない」、ニュースや話題,報告,紹介記事であるということは、定説も含めて発表済みの仮説に反する新説を唱える場ではなく、その発表済みの仮説を紹介する場である。

その採否は会誌編集委員会で決定

日本物理学会誌投稿規定

されるものの、詳細な査読を行わない内容の表面的な審査では、気象学や気候学に疎い物理学者では真偽の判断まではできない。

以上の通り、査読を全く受けていない以上、「物理学会の学会誌での掲載が認められた」ことは「この投稿論文が物理学会では科学的論文と認められたこと」を全く意味しない。 よって、「この投稿論文と基本的に同一内容である本論文」が「科学的論文と認められる」ことにはならない。 気象学・気候学の専門外である物理学会ですら「科学的論文と認め」たわけではないのだから、「気象学会編集委員会が『論文として掲載するには適さない』として機関紙への掲載を拒否したこと」も「気象学会講演企画委員会が『ご発表は学術的講演ではない』として大会での講演を拒否したこと」も、「まったく不合理なことと言わざるを得ません」とは全く言えない。

既に説明した通り、日本物理学会誌は「原著論文を発表する場」ではない。 つまり、槌田敦氏は、専門外の分野の、かつ、査読のない雑誌を選んで記事を投稿したのである。 それで「物理学会では科学的論文と認められた」と主張するのでは、明らかに嘘だと分かった上での行動であると疑われても仕方ない。

槌田敦教授略歴 - 名城大学経営学部 の「学術論文」欄には【学術誌に掲載された査読済み論文】であることが確認できる代物が一つも見当たらない。

- 査読付き原著論文を掲載しない雑誌

- 日本物理学会誌(日本物理学会誌投稿規定参照)

- シンポジウム・会議等

- 理研シンポジウム

- 港湾技術研究所国際会議

- 名城大学の学内誌(教授の立場であれば忖度やゴリ押しで掲載可能)

- 名城商学

- 名城論叢

- 任意団体関連

- 農業協同組合

- 工業加熱(日本工業炉協会)

- 農業構造改善(日本アグリビジネスセンター)

- 共同組合経営研究月報(協同組合経営研究所、現日本協同組合連携機構)

- 週間農業林

- 地域開発(一般財団法人地域開発研究所)

- 政治活動団体関連

- 現代の目(現代評論社)

- インパクション(インパクト出版会)

- 社会評論(小川町企画)

- 明日の静岡県を考える

- 出版社等の発行する一般雑誌

- 金属(アグネ)

- 原子力工業(日刊工業新聞社)

- 技術と人間(アグネ)

- 科学(岩波書店)

- 月刊フィジックス(海洋出版社)

- 経済セミナー(日本評論社)

- 公害研究(岩波書店)

- 朝日ジャーナル(朝日新聞社)

- 経済評論(日本評論社)

- 文芸春秋

- 材料開発ジャーナル・バウンダリー(コンパス社)

- 日本学術会議協力学術研究団体に該当しない自称学会

- エントロピー学会(公式サイトで発起人も役員も一切公表されていない怪しげな団体、ご本人が設立に関わっている模様)

- 出版元等の記録では明らかに掲載されていないもの

- 「環境経済・政策学会」の「1997年9月号」

- 環境経済・政策学会1997年大会には槌田敦氏の氏名は見当たらない

- 環境経済・政策学会年報1997年9月発行第2号には槌田敦氏の氏名は見当たらない

- 「環境経済・政策学会」の「1997年9月号」

- 出版元等の記録では確認できないもの

- 「日本草地学会」の「1995年11月」

- 日本草地学会誌1995年3号(10月) - J-STAGEには槌田敦氏の氏名は見当たらない

- 日本草地学会誌1995年4号(1月) - J-STAGEには槌田敦氏の氏名は見当たらない

- 「日本水環境学会」の「1997年9月号」

- 水環境学会誌総目次は2000年以降のみ

- 水環境学会誌1997年9号 - J-STAGEには槌田敦氏の氏名は見当たらない

- 「日本草地学会」の「1998年2月」

- 日本草地学会誌1997年4号(1月) - J-STAGEには槌田敦氏の氏名は見当たらない

- 日本草地学会誌1998年1号(4月) - J-STAGEには槌田敦氏の氏名は見当たらない

- 「石油学会」の「2000年11月」

- 石油学会誌2000年5号 - J-STAGEには槌田敦氏の氏名は見当たらない

- 石油学会誌2000年6号 - J-STAGEには槌田敦氏の氏名は見当たらない

- ペトロテック収録データ一覧 - 石油学会には槌田敦氏の氏名は見当たらない

- 第49回研究発表会プログラム2000年5月25日 - 石油学会には槌田敦氏の氏名は見当たらない

- 石油学会第50回研究発表会プログラム2001年5月24日 - 石油学会にはいずれの会場にも槌田敦氏の氏名は見当たらない

- 「日本草地学会」の「1995年11月」

- その他

- 授業つくりネットワーク(授業づくりネットワーク?)

- 不明

- LIFE SCIENCE (良く似た名前のLife Sciencesは医学系洋雑誌であって環境系和雑誌ではない)

槌田敦氏は大学2年退学で助手と研究員しか経験していない

槌田敦教授略歴 - 名城大学経営学部 を見ても、物理学者として目立った実績は認められない。 東京大学大学院数物系物理学専攻博士課程は「2年退学」である。 東京大学理学博士(理学の専攻分野の修了認定)を自称しているが、学部も専攻分野も明確ではない。 理化学研究所の研究員を勤めたことになっているが、その役職は明確ではない。 埼玉大学・四国学院・大阪大学・秋田大学・富山大学非常勤講師を勤めたことになっているが、何学部の講師なのかは明確にされていない。 槌田敦氏の経歴 によれば、高千穂大学非常勤講師を勤めたことになっているが、これも何学部の講師なのかは明確にされていない。 名城大学の経済学部教授だったのは確かなようだが(ただし、就任した経緯は不透明)、科学分野でのそうした経歴で確認できるものは東京農工大学・神戶大学自然科学系大学院非常勤講師だけである。 相応の科学機関・大学で責任ある役職に就いた実績があるなら、本人がそれをアピールしないのは不自然である。 以上の通り、槌田敦氏は助手、研究員、非常勤講師止まりで、相応の科学機関・科学系大学で責任ある役職に就いた実績がないようである。 槌田敦氏は、物理学者を自称しているようだが、真っ当な神経を持っていれば、この程度では科学者として名乗ることすら恥ずかしいだろう。

何の実績もない老人が商学部(後に経済学部)教授に抜擢される謎

「東京大学大学院物理学の博士課程」「東大の助手」「理化学研究所の研究員」を経て、その「理化学研究所を定年退職」して「定年後、名城大学商学部(後に経済学部)に移り、環境経済学を教え」も全くの謎である。 この経歴で、どうして、定年後に「商学部(後に経済学部)」で教鞭を取れるのか。 槌田敦教授略歴 - 名城大学経営学部 槌田敦教授定年退職記念号によせて - 名城大学経営学部 などによれば、「理化学研究所を定年退職」した約半年後に、商学系の実績が何もないにも関わらず、いきなり名城大学商学部教授として採用されている。

- その分野の専門の大学等で学んだ経験がない

- いかなる分野においても査読論文の掲載実績がない

- いかなる分野においても助教授等の経験がない

何の実績もない老人がいきなり教授に抜擢されたのにはどのようなカラクリがあるのであろうか。 これには杏林大学助教授から近畿大学教授に抜擢された某Y氏(その後、インチキ療法で逮捕されている)もビックリであろう。

槌田敦氏の科学的手続きに対する無理解

槌田敦氏は学術と広告の違いを理解していない

(2)、すなわち、所定の手続により社団法人である被告学会の会員となった者は、その最も基本的な自益権として、次の権利もしくは法的利益を有する。 これらは、ちょうど経済的利益を求めて株式会社の株主となった者が、その最も基本的な自益権として会社に対して利益配当請求権を有するのと同様で、 研究の発展、交流を求めて学会に参加した研究者が学会に対して有すべき最も中心的な権利である。

①.定款第8条3号に基づき、被告学会に対して、被告学会の機関誌に論文掲載を求める権利もしくは法的利益。

②.定款第8条2号に基づき、被告学会に対して、被告学会が催す大会に研究発表を求める権利もしくは法的利益。

(3)、原告は、2007年、所定の入会手続きに従って入会の承認を受け、会費を前納して被告学会の通常会員すなわち社団法人の社員となったものである(甲22定款第6条)。 従って、原告は、その最も基本的な自益権として、被告学会に対し、上記(2)①及び②の権利もしくは法的利益を有する。

「所定の入会手続きに従って入会の承認を受け、会費を前納して被告学会の通常会員すなわち社団法人の社員となったもの」には「その最も基本的な自益権として」「学会の機関誌に論文掲載を求める権利もしくは法的利益」「被告学会が催す大会に研究発表を求める権利もしくは法的利益」なんてものを認めたら、それはただの広告団体であって学術団体ではない。 馬鹿も休み休み言うべきだろう。

槌田敦氏は科学的反論と非科学的反論が区別できない

本件は根本的には科学とはいかにあるべきかという問題に帰着する。 すなわち、科学とは反論を許す開かれたものなのかどうか、ということである。

- 「科学とは」科学的な「反論を許す」という意味で「開かれたもの」である

- 「科学とは」非科学的な「反論を許す」ことまで求められない

槌田敦氏が求めていることは非科学的な反論であるのだから、これを拒否されたことは「根本的には科学とはいかにあるべきかという問題に帰着する」ことにはならない。

しかし、今般、原告の度重なる申入れに対しても、被告学会の「天気」編集委員会は聞く耳を全く持たなかった(甲11~14)。 そこでやむなく、研究発表の自由を不当に奪われた原告は提訴して、本論文掲載拒否の是非を問うこととしたものである。

気象学会第一裁判東京地方裁判所一審裁判訴状 - 「環境問題」を考える

私は、学会とはこのようにあるべきだと思っております。 なお、「核融合は使いものにはならない」という私の見解が正しかったことは、その後30年間の経過で明らかです。 当時核融合は「あと50年で成功する」と言っていましたが、30年経った今では「あと100年」だそうです。

後で詳細に説明する通り、「聞く耳を全く持たなかった」のは槌田敦の方である。 査読者は「長期的な規模のデータの因果関係」の具体的根拠を求めた。 直前に説明した通り、それに対して、槌田敦氏は、「それぞれ微分したもの(変化率、つまり、それぞれの年間増加量)同士を比較」するという「誤読しようがないほどに明快」な「長期的傾向を除く」操作をした。 そして、かつ、「この図では長期的傾向は除かれていない」と言い張って、最後まで「長期的な規模のデータの因果関係」の具体的根拠を出さなかった。 査読者の要求は科学的に至極当然の要求であり、「研究発表の自由を不当に奪われた」と主張するのは槌田敦氏の完全な言い掛かりである。

尚、二者択一の予言はヤマカンでも半々の確率で当たるのだから、「『核融合は使いものにはならない』という私の見解が正しかった」とやらの結果論は科学的に何の意味もない。

もとより本裁判は裁判所に科学論争の決着を求めるものではない。 現代社会に深刻な影響を及ぼす科学上の見解について、不当に研究発表の自由の機会を奪うというやり方、 その結果、当該見解の真偽を論議する機会も排除するというやり方の是非を問うものである。

科学的な手段での解決を図ろうとせず、裁判に訴えておいて、「裁判所に科学論争の決着を求めるものではない」は白々し過ぎる。 尚、既に説明した通り、査読者の要求は科学的に至極当然の要求であり、「不当に研究発表の自由の機会を奪う」と主張するのは槌田敦氏の完全な言い掛かりである。

槌田敦氏の科学に対する無理解

槌田敦氏は微分の特性を全く理解していない

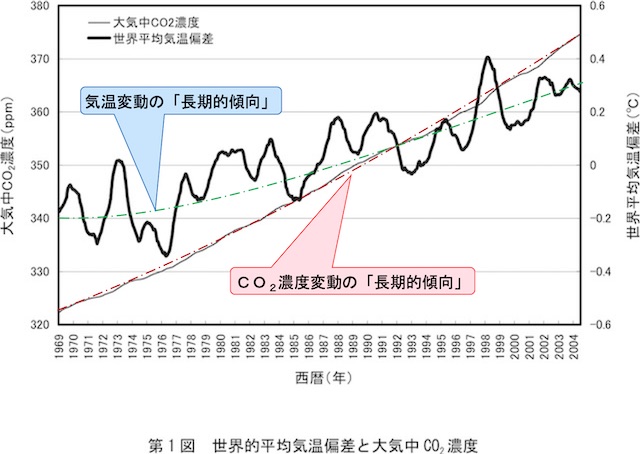

その1つが、気温と大気中のCO₂濃度との関係について、通説と正反対の見解(温暖化が大気中のCO₂濃度上昇の原因である。

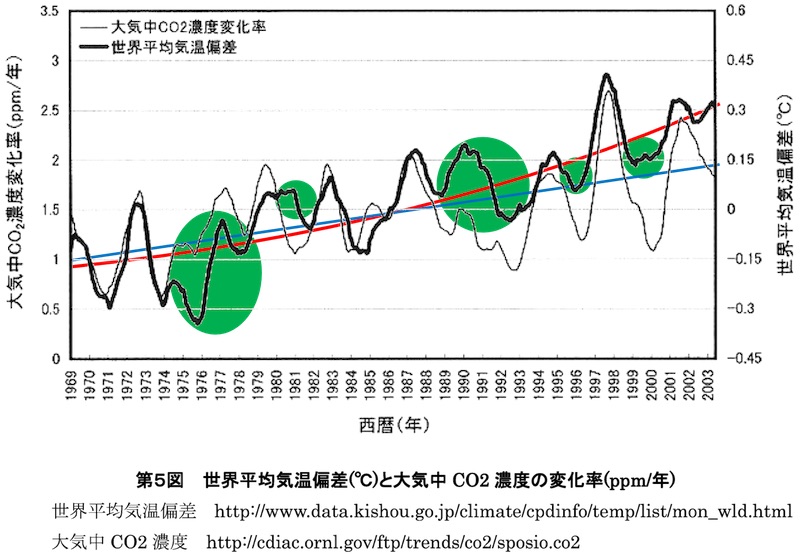

すなわち、ここから、気温が原因で大気中CO₂濃度の変化率(年間増加量)が決まると結論づけることができた。

ところが、原告と訴外近藤邦明は前記発見を記載した本論文(甲2)を、原告の所属する被告の社団法人日本気象学会(以下、被告学会という)の機関誌「天気」に投稿したところ、 査読者1(レフェリー)のコメントに沿って、2回の改訂を施し問題点をクリアしたにもかかわらず、 原告が思いもしなかった理由「数年規模のデータから引き出せる因果関係を、長期的な規模のデータの因果関係と同じであるとするが、それには説得力ある論拠が示されていない」により掲載拒否され、 なおかつ本論文を口頭発表するため本年春季大会の一般講演を申込んだが、これも拒否されるに至った。 しかし、後に詳述する通り、そもそも本論文は「数年規模のデータから引き出せる因果関係をもって長期的な規模のデータの因果関係」を論ずるなど全く行なっていない。 それは誤読しようがないほどに明快である。 その意味で、この掲載拒否理由は「いいがかり」「こじつけ」としか言いようがない。 それゆえ、これは恣意的な理由により原告の研究発表の自由を奪う違法な行為であり、断じて容認できない。

気象学会第一裁判東京地方裁判所一審裁判訴状 - 「環境問題」を考える

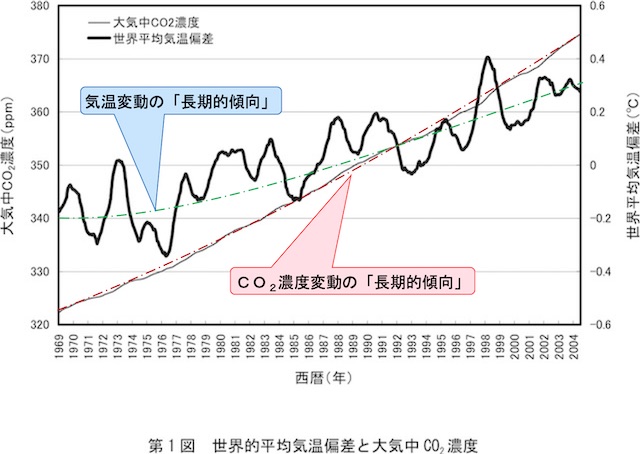

たしかに、1989年のキーリングの論文のように長期的傾向を除けば、長期的傾向としての「CO₂濃度上昇による温暖化」を否定することも、肯定することもできません。 そこで、長期的傾向を除くことなく、この問題を議論するには、どのようにすればよいのかについて、今回の投稿論文(初稿)(甲2)の共著者である近藤邦明氏は、2006年に、大気中CO₂濃度と気温について、それぞれ微分したもの(変化率、つまり、それぞれの年間増加量)同士を比較すればよいことに気づきました。

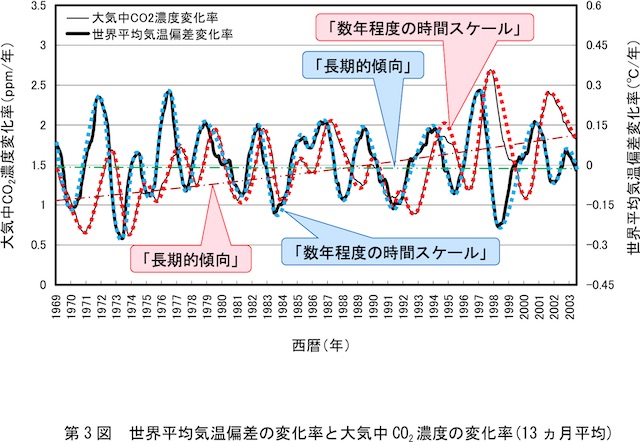

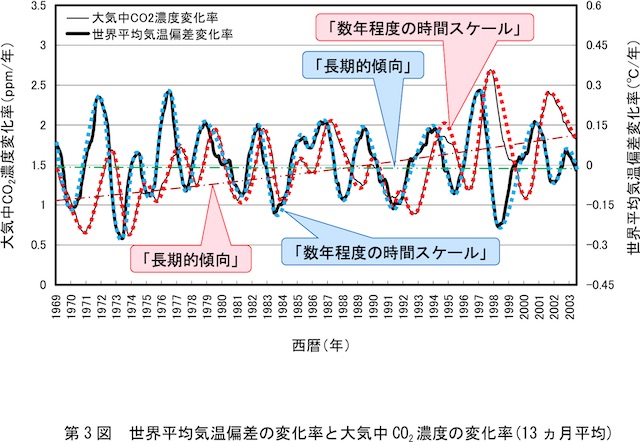

そこで彼は、それを示す図を作成しました。それが今回の投稿論文(初稿)(甲2)の第3図で、大気中CO₂濃度の変化率と気温変化率の比較です。 この図でも、気温の変化率はCO₂濃度の変化率よりも約1年先行しています。 つまり気温が原因で、CO₂濃度は結果です。 この図では長期的傾向は除かれていないのですから、やはり長期的にも気温が原因でCO₂濃度は結果であることが分かります。

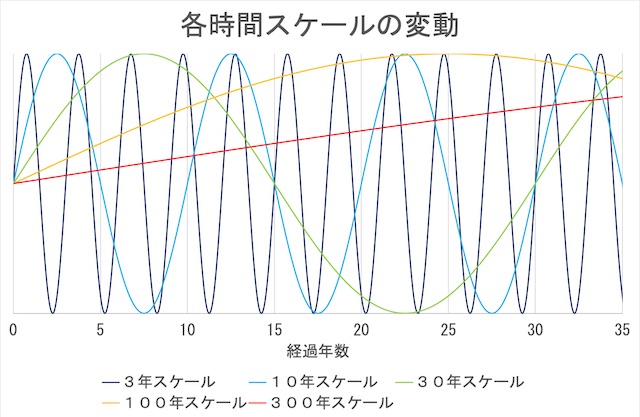

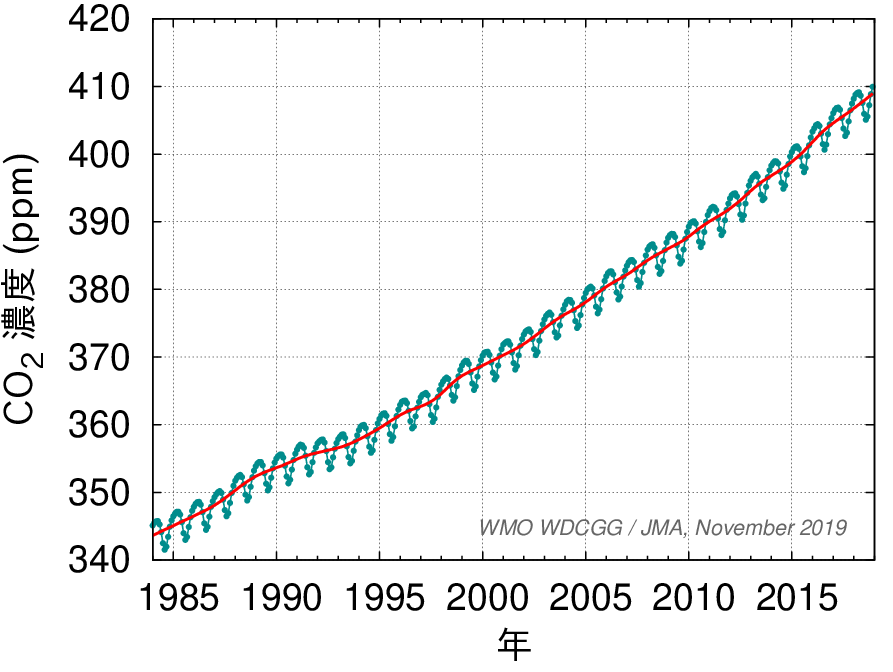

時間での微分は、短期的変動を選択的に抽出する操作であるから、明らかに、「長期的傾向を除く」操作である。 各成分の周期をTとすると、元の関数がどのような関数であろうと、微分により各成分は2π/T倍となる。 これはフーリエ解析で容易に、かつ、定量的に証明できる。 よって、微分前と比べて微分後の方が、周期の長い成分ほど小さくなる。 ということは、微分は周期の長い成分を抑圧し、周期の短い成分を抽出する操作となる。 すなわち、微分は「長期的傾向を除」いて、短期的変動を選択的に抽出する操作である。 「フーリエ解析とか言われても分からない」という人のために、一目瞭然のグラフで説明する。 その前に、時間スケールを理解しやすいように以下の図も示しておく。

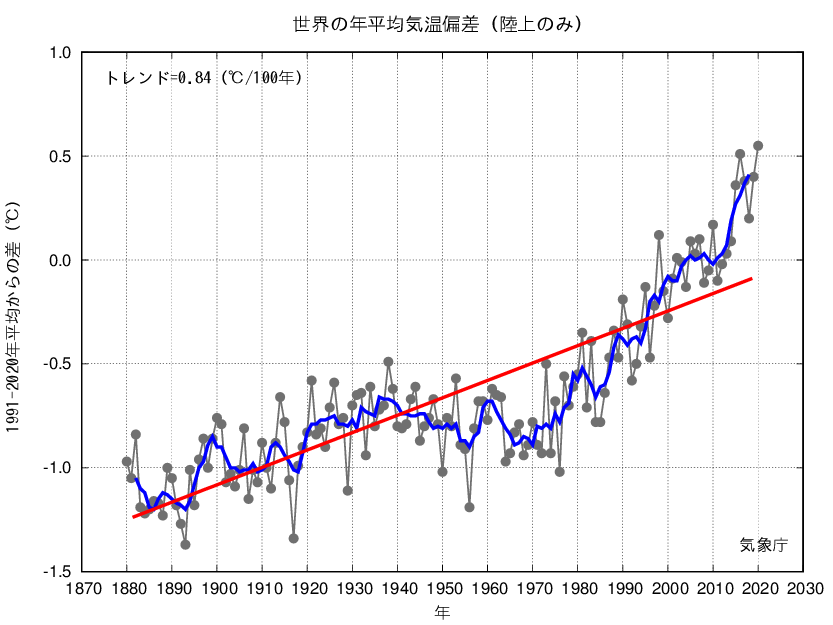

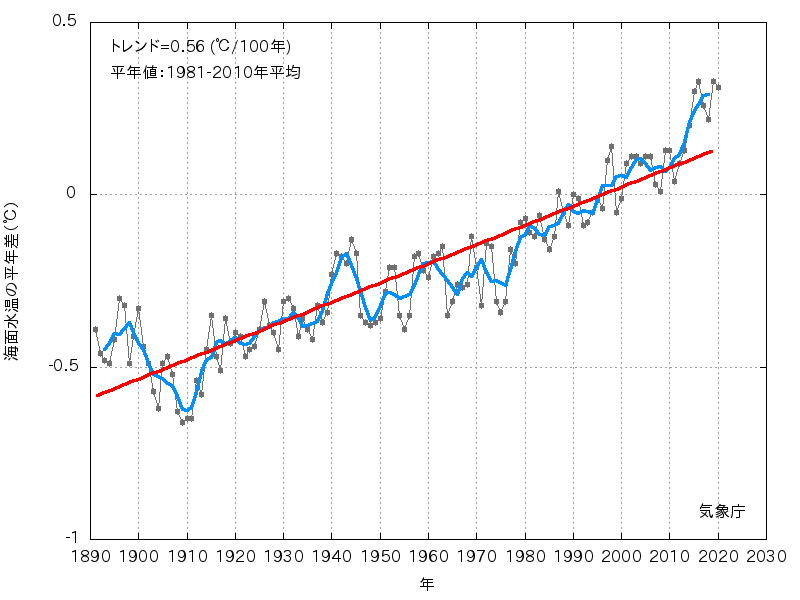

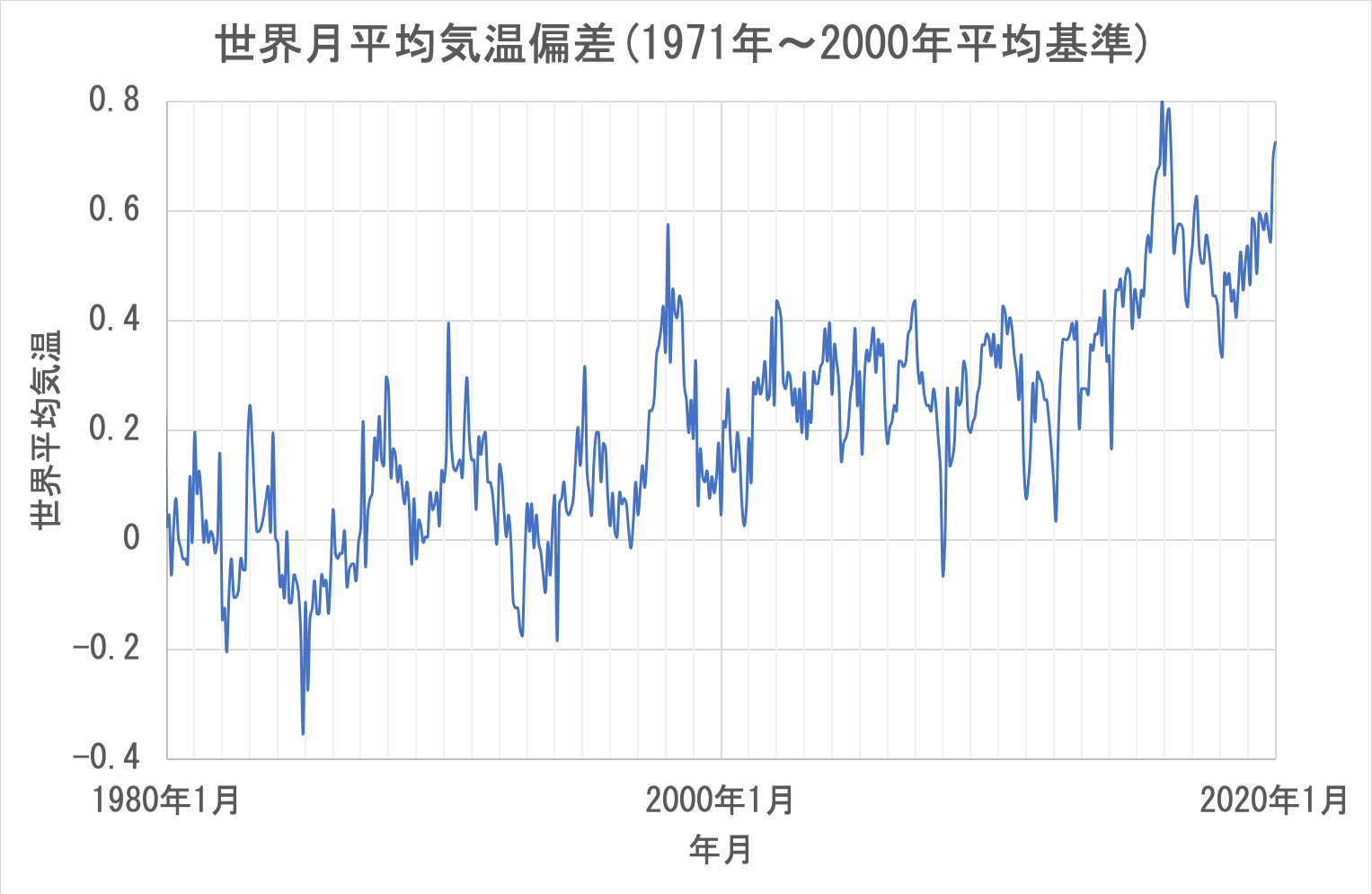

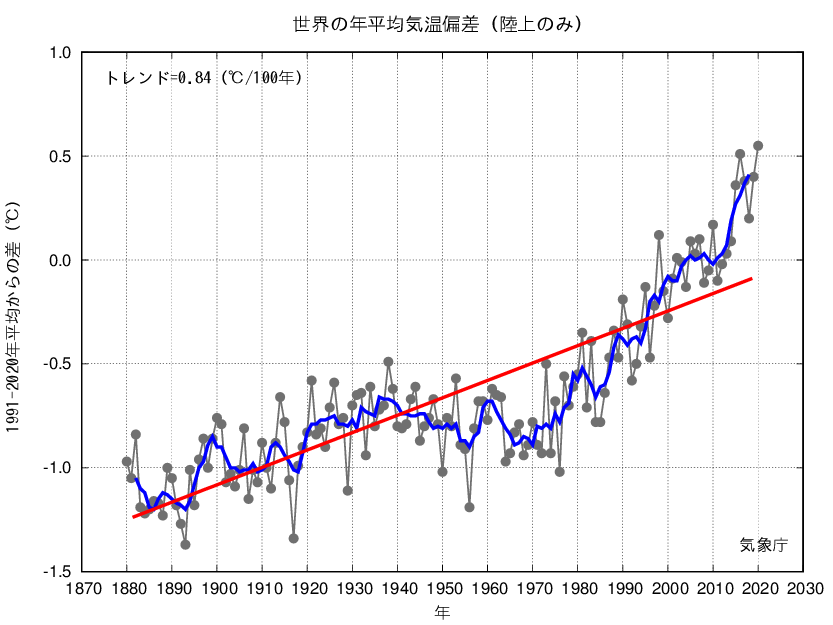

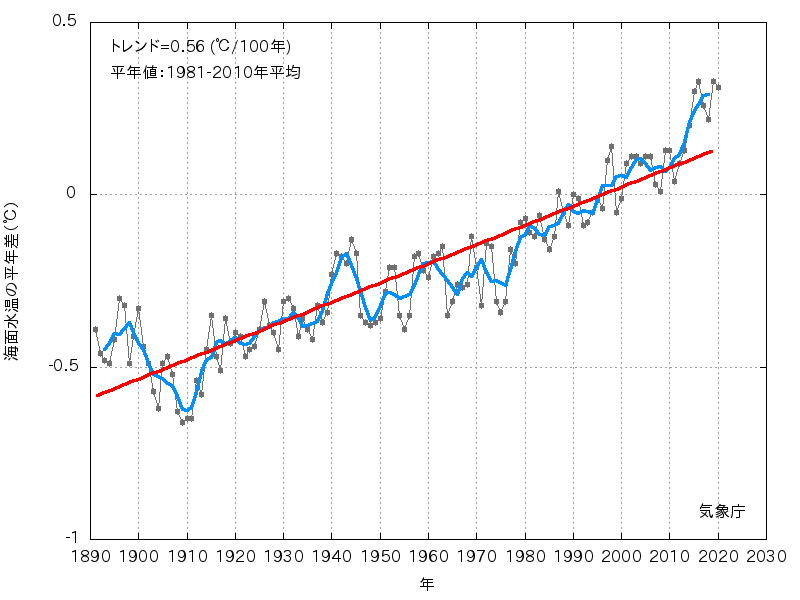

例えば、上のグラフの10年スケールの変動において5年間の期間で上昇継続していることが見て取れることから、変動周期は少なくても上昇継続期間の倍以上であることが分かろう。 そして、次に示す通り、1880年以降の世界平均気温および1891年以降の平均海面水温は2018年まで上昇しつつづけている。

100年以上気温・水温が上昇し続けているということは、その変動周期は短くても200年以上なのだから、温暖化とその原因候補の関係については200年以上の時間スケールで論じなければならない。 ここで、槌田敦氏が描画した微分前後のグラフを以下に示す。

槌田敦氏の示す微分後のグラフで約4年スケールの変動が選択的に取り出されていることは誰が見ても明らかであろう。 つまり、槌田敦氏の示す微分後のグラフからは、本来論じるべき200年以上の時間スケールの変動という「長期的傾向」が極端に抑制されているのである。 「長期的傾向」が多少は残っているかもしれないが、本来の大きさに比べて激しく抑圧され、かつ、「数年程度の時間スケールの変動」に埋もれて分かりにくくなる程度にまで低減されていることは誰が見ても明らかなので、実質的には取り除かれているに等しい。 物理学者にとってフーリエ解析は非常に馴染みの深いものであるから、以上のことは説明するまでもない常識であろう。 それを知らなかったと言うなら物理学者失格である。 尚、気象学者にとってはフーリエ解析は更に馴染みの深いものであるから、仮に、査読者が交代しても同じ評価となろう。

つまり、槌田敦氏は、「それぞれ微分したもの(変化率、つまり、それぞれの年間増加量)同士を比較」するという実質的に「長期的傾向を除く」操作をしたのであり、それは「誤読しようがないほどに明快で」ある。 「2回の改訂」は「長期的傾向を除く」方法を「1989年のキーリングの論文」とは違う方法に変えただけに過ぎないから、槌田敦氏は「査読者1(レフェリー)のコメントに沿っ」た「長期的な規模のデータの因果関係」の根拠を全く示していない。 その上で、槌田敦氏は、「査読者1(レフェリー)のコメントに沿って、2回の改訂を施し問題点をクリアした」「『いいがかり』『こじつけ』としか言いようがない」という言い掛かりをつけているのである。

そもそも、故意ではなく、単なる論文の誤読なら、「1989年のキーリングの論文」は「長期的傾向を除」かれていると指摘を受けた時点で、自らの誤ちに気づくだろう。 そして、誤読に気づいた時点で、原因結果逆転説を唱える理由がなくなったことにも気づける。 それなのに、何故、加工前のデータからは決して導けない原因結果逆転説に固執し、その説に都合の良いデータの加工を行うのか。 一般には、データを加工して利用することもあるが、その場合は加工方法の妥当性を慎重に検討する必要がある。 具体的に言えば、次のいずれかの条件に反する場合は、加工の必要性がないか、もしくは、加工方法が不適切である。

- 加工する正当な目的が明確であること(特定の結論を導出することは正当な目的足り得ない)

- 数学的および科学的に見て、その正当な目的に適合した加工方法を用いること

- 加工により許容できない虚構が生じないこと

槌田敦氏は、結果的に持論に都合の良いデータになることのみをもって微分処理を採用しているが、その加工方法の妥当性の検討結果が一切示されていない。 しかし、どんな加工方法でも結果的に持論に都合の良いデータになりさえすれば容認されるというのであれば、事実に反する結果も容易に導けてしまう。 言い換えると、事実に沿った結論のみを導くのであれば、当然、データの加工方法の妥当性を検証しなければならない。

「長期的傾向を除くことなくこの問題を検討する」のであれば微分前の

図1で直接議論すればよい

とほほ、提訴って(2)槌田氏論文と誤謬(ごびゅう) - 温暖化の気持ち

のだから、槌田敦氏のデータ加工は

なぜ微分を取る、という操作をしたのか

とほほ、提訴って(2)槌田氏論文と誤謬(ごびゅう) - 温暖化の気持ち

、微分後の

図4を何をするために書いたのか

とほほ、提訴って(2)槌田氏論文と誤謬(ごびゅう) - 温暖化の気持ち

の正当な目的が示されていない。

先程も説明した通り、結果的に持論に都合の良いデータになることは、当然、正当な目的になり得ない。

そして、微分前には顕著に見られない短周期変動の相関が微分後にのみ顕著に見られるなら、微分操作により結果的に「長期的傾向」が著しく抑制されていることは容易に理解できよう。

言い換えると、「長期的傾向」が著しく抑制されているから、その結果として短周期変動が強調されて、その短周期変動の相関が顕著に見られるようになったのである。

つまり、「長期的傾向」が著しく抑制されているのだから、「長期的傾向を除くことなくこの問題を検討する」という表向きの目的を達成できない加工方法になっていることは明らかである。

また、結果的に「長期的傾向」を著しく抑制する加工により、短期的傾向が主となるのだから、許容できない虚構が生じていることも疑いの余地がない。

以上の理由により、「長期的傾向を除くことなくこの問題を検討する」という表向きの目的に照らして、微分処理という加工方法に妥当性が著しく欠如していることは言うまでもない。

「長期的傾向」の相関性を調べる目的であれば、「長期的傾向」を強調して、かつ、短期的変動を抑制するべきであり、そのためには、微分とは逆の積分処理が妥当な加工方法である。

というより、槌田敦氏の加工方法があまりに不自然過ぎて、導きたい結論に都合の良い虚構を作るための恣意的操作が

巧妙に隠されているのであって、そこには陰謀が渦巻いている

とほほ、提訴って(2)槌田氏論文と誤謬(ごびゅう) - 温暖化の気持ち

と疑われても仕方がない。

とはいえ、槌田敦氏の科学知識・理解の程度が素人と大差ないことから、故意の陰謀ではなく、単なる無知・無理解に基づく誤謬であることは間違いなかろう。

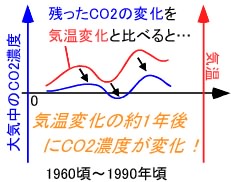

しかし、キーリングは醒めていました。 1989年に、本件で問題になっている「CO₂濃度が増えて温暖化した」のか、それとも「温暖化したからCO₂濃度が増えた」のか、に一石を投ずる研究結果を発表したのです。

今回の私の投稿論文(初稿)(甲2)の第2図がそれです。 長期的傾向を除いた気温とCO₂濃度の関係で、気温の方がCO₂濃度よりも約1年先行するのです。 この図から言えることは、気温が原因で、CO₂濃度は結果ということになります。 この図が発表されて、CO₂温暖化論者たちは困惑してしまいました。 CO₂温暖化説を持ち込んだのはキーリングです。 そのキーリング自身がこの説に矛盾する研究結果を発表したのです。 そこで欧米では、このキーリングの発表は無視されることになりました。

しかし、日本では、長期天気予報の専門家である根本順吉氏が、このキーリングの研究をその著『超異常気象』(中公新書)(甲26)で紹介しました。 私はこの『超異常気象』を読んで、自説に矛盾するデータも発表するキーリングという人の誠実さに心を打たれました。 なお、この『超異常気象』は発売間もなく絶版になったそうです。

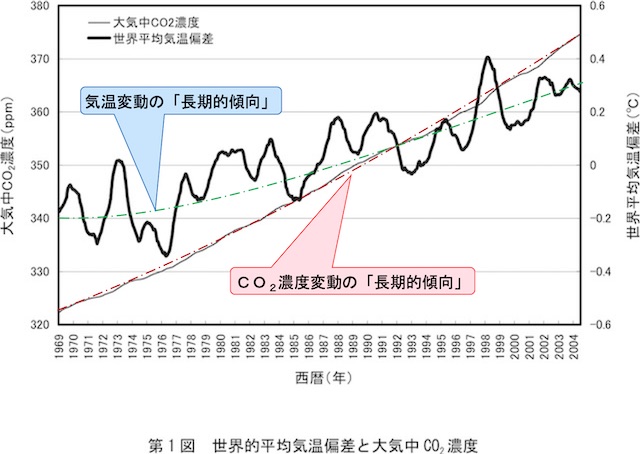

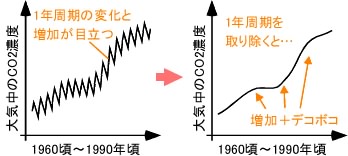

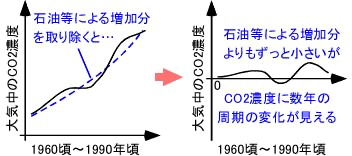

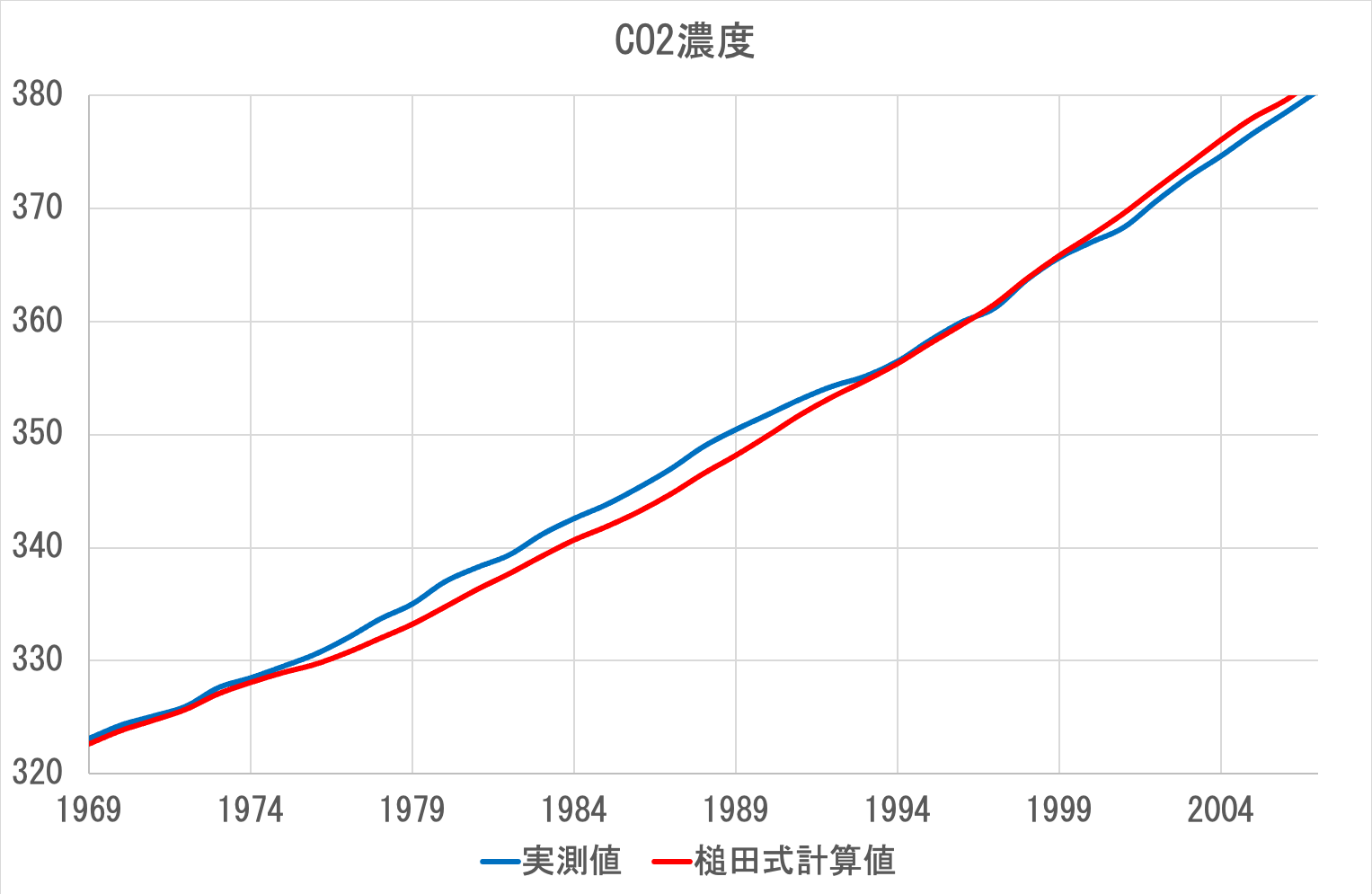

キーリングがCO₂濃度について長期的傾向を除いた理由は、私の投稿論文(初稿)(甲2)の第1図にありますように、CO₂濃度の測定値(年間平均)は単調増加関数ですので、細かい変化が見えません。 そこで、これにもっともよく近似できる直線(長期的傾向のこと)を仮定して、CO₂濃度の測定値とこの直線との差を取り出したのが第2図のCO₂濃度です。

1989年のキーリングの原論文はInterannual extremes in the rate of rise of atmospheric carbon dioxide since 1980 - Natureであるが、これは「本件で問題になっている『CO₂濃度が増えて温暖化した』のか、それとも『温暖化したからCO₂濃度が増えた』のか、に一石を投ずる研究結果」ではないし、「自説に矛盾するデータ」など示されていない。 「キーリングがCO₂濃度について長期的傾向を除いた理由」は、人為的要因に埋もれた小さな変動を取り出すためである。 これを分かりやすく図で説明すると次のようになる。

よって、この論文を正しく解釈すると、人為的変動よりも遥かに小さいものの

気温変化に伴って陸上生物や海から放出・吸収される気候要因のCO₂の増減

気温が上がって二酸化炭素が増えたのではない - 海の研究者

もあり、

この気候要因のCO₂増減が、人為的なCO₂変化傾向を部分的に隠したり、あるいは強調している

気温が上がって二酸化炭素が増えたのではない - 海の研究者

可能性を示唆しているに過ぎない。

さらに、この図から

二酸化炭素濃度の長期的上昇を説明しようとすると、25度といった大幅な気温上昇を仮定せざるを得なくなる

IR3S/TIGS叢書No.1地球温暖化懐疑論批判 - 東北大学東北アジア研究センター

ため、現実の観測データと全く辻褄が合わなくなる。

とはいえ、この説明は少々回りくどい。

実測の気温上昇値から予想される二酸化炭素濃度の上昇が実測の二酸化炭素濃度の上昇よりはるかに少ないことを説明した方が自然な説明であろう。

もっと簡単に説明するために、槌田敦氏の論文の図を引用する。

この図から、次の2つが読み取れる。

- 気温変動は、長期的変動に比べて比較的大きな短期的変動も見られる

- CO₂濃度変動は、長期的変動に比べて短期的変動が極めて小さい

このことは、【CO₂濃度変動÷温度変動】(以下、「感度」)が、長期で大きく、かつ、短期で小さいこと、そして、その差が極めて大きいことを示している。 この感度の差は、短期的変動の小さい側が原因であると考えると、結果側が別の原因によっても変動していると想定することで容易に説明できる。 しかし、短期的変動の大きい方が原因であると考えると、長期に比べて短期の感度が著しく小さくなる理由の説明が難しい。 長期的感度も小さくして良いなら、短期的感度が小さくなる理由はいくらでも考えられよう。 しかし、長期的感度を小さくせず、かつ、短期的感度だけを小さくするという条件では、それを説明できる理論は極めて限定される。 例えば、α年遅れの成分と(α+X/2)年遅れの成分があれば、長期的傾向では単純合成になるのに対して、X年周期の変動ではちょうど位相が逆になって相殺される。 このように複数の遅延成分を考えることで、短期的変動の感度が悪くなることを説明できなくはない。 しかし、そのためには次の2つを説明できるメカニズムが必要になる。

- (α+X/2)年も遅れること(槌田敦氏の論文ではα≒1、X≒4であるので、α+X/2≒3)

- (α+X/2)年遅れの成分がα年遅れの成分を相殺できる程度の大きさ(ほぼ拮抗)

さらに、このメカニズムにおいても、短期的変動の周期が一定でない場合は、周期が変化すると感度も変化する。 実測データを見ると、気温の短期的変動の周期には年単位での変化が見て取れる。 年単位で周期が変化すると、数年程度の短期的変動では位相反転状態が著しく崩れてしまうので、短期的感度も著しく変化するはずである。 しかし、実測データには、そのような短期的感度の著しい変化は見て取れない。 もっと多数の成分が複雑に相殺し合っていると仮定すれば、短期的感度の著しい変化がないことも説明可能かもしれないが、その場合はかなり複雑なメカニズムが必要となる。 このように、短期的変動の大きい方が原因であると仮定すると、その辻褄を合わせることは極めて困難となる。 一方で、短期的変動の小さい方が原因であると仮定した場合は、そのような無理が全く生じない。 つまり、CO₂濃度変動が主たる原因であり、それに他の原因も併さって、それらの複合的な結果として気温変動が生じていると考える方が遥かに自然なのである。

以上踏まえると、キーリングの論文が示していることは、「温暖化したからCO₂濃度が増えた」ことではなく、CO₂濃度の変動の中には僅かだが温暖化が原因となって増えた成分も含まれることである。

よって、

この図をもって二酸化炭素の変動が常に気温に追随すると考えるのは拡大解釈

IR3S/TIGS叢書No.1地球温暖化懐疑論批判 - 東北大学東北アジア研究センター

である。

以上は、原典でキーリング自身が指摘していることである。

だから、英語圏では、1989年のキーリングの論文の意味が正しく理解されており、「CO₂温暖化論者たちは困惑してしまいました」という事実もなければ、「キーリングの発表は無視されることになりました」という事実もない。 根本順吉氏がどのようなつもりで紹介したかは知らないが、日本では、槌田敦氏らがデマを流布している影響で、専門家以外に誤った理解が広まっているのである。

槌田敦氏の支離滅裂な主張

しかし、問題が残っていました。 それは温度が変化したとして、これに対してCO₂濃度の変化はなぜ1年も遅れることになるのであろうかという疑問です。 温度が変わったらただちにCO₂濃度が変わるのではないだろうかという問題です。 これは、私の講演会で聴衆のひとりからの質問でした。 私はこれに答えられなかったのです。

科学的に妥当な原理仮説を立てられないのであれば、「これに答えられな」いことは科学的に重要な「問題」となり得る。 しかし、科学的に妥当な原理仮説を立てることが可能ならば、科学的には何ら「問題」にはなり得ない。 単なる現象の遅延なら物理的作用、化学的作用、生物的作用などでいくらでも科学的に妥当な原理仮説を立てることが可能であるから、「1年も遅れること」は科学的には何ら「問題」にはなり得ない。 「私はこれに答えられなかった」は、単に、槌田敦氏が科学的に妥当な原理仮説を提唱できないだけに過ぎず、それは科学的に妥当な原理仮説を立てることが困難であることを意味しない。

むしろ、「1年も遅れること」ことがなく「温度が変わったらただちにCO₂濃度が変わる」のであれば、「気温が原因で、CO₂濃度は結果」とする仮説が成立しなくなる。 もしも、「温度が変わったらただちにCO₂濃度が変わる」のだとすれば、両データを比較しても、どちらが原因でどちらが結果かを論じることは不可能である。 よって、当然、「気温が原因で、CO₂濃度は結果」とする結論も導けない。 槌田敦氏は、「気温が原因で、CO₂濃度は結果」と自身が主張した根拠を自身で否定しているのである。

そこで、この第3図をよく観察することにしました。 その結果、気温の変化率がゼロになる時にはCO₂濃度の変化率は極値(つまり、関数の局所的な最大値または最小値のことをいい、以下の図で曲線が水平になる位置のこと)になっていることに気づきました。

微積分で位相が90°ずれることは科学者なら誰でも知っている基本的な常識である。 だから、位相が90°ずれているものの片方を微積分すれば位相が合うことは、科学者なら誰でも最初から分かり切った事実である。 それを改めて「気づきました」などと言っているようでは、自身の科学者としての能力の低さを誇示しているようなものである。

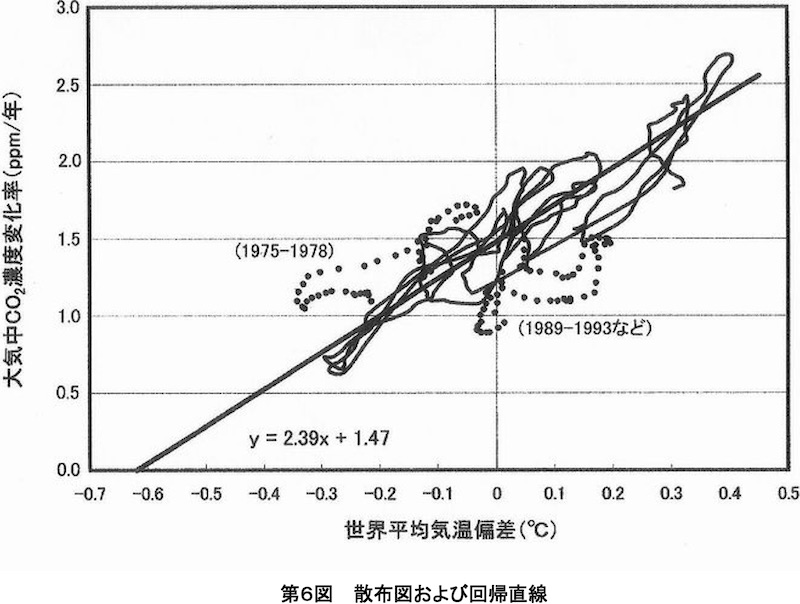

そして、気温が変わるとどれだけCO₂濃度が年間で増えるのかを示す投稿論文(初稿)(甲2)の第5図を作りました。 この図から、1971年から30年間の平均気温を基準(つまりゼロ)とする気温がマイナス0.6°Cになったら、大気中のCO₂濃度は増えないということになります。 このことから、1971年から30年の平均気温はCO₂濃度の増えない温度よりも0.6°C高いことになります。

現在の気温はこの平均気温よりも0.3°C程度高いので、合計して0.9°C高いことになるのです。 つまり、現在よりも0.9°C気温が低くなったらCO₂濃度の増加は止まることになるという結論が得られました。

先ほど、槌田敦氏は、「なぜ1年も遅れることになるのであろうかという疑問」に「私はこれに答えられなかった」ことが「問題」だと主張していた。 それなのに、「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」とする主張に対して、何故そうなるのか槌田敦氏は全く説明していない。 「これに答えられなかった」が「問題」であると言うなら、何も説明ができていない以上、「問題」は何も解決していない。

いや、むしろ、「問題」は悪化している。 既に説明したとおり、単なる現象の遅延なら物理的作用、化学的作用、生物的作用などでいくらでも科学的に妥当な原理仮説を立てることが可能である。 しかし、「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」と仮定すると、科学的に荒唐無稽な原理仮説しか立てられなくなる。 「1年も遅れる」よりも「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」方が原理説明がより困難となり、明らかに「問題」は悪化しているのである。 槌田敦氏は、ダブルスタンダードでこの「問題」を完全に無視している。

槌田敦氏は偶然で説明可能な微妙な相関性のみをもって科学的根拠としている

気温の変化率がゼロということは、気温が極値になっている時ですから、気温の極値とCO₂濃度の変化率の極値が対応することになります。 つまり、気温とCO₂濃度の変化率(CO₂濃度の年間平均増加量)は対応することになります。

そこで、近藤氏と相談して、気温とCO₂濃度の年間増加量を比べる図を作ることにしました。 その図が投稿論文(初稿)(甲2)の第4図です。 このふたつの曲線の変化は位相がきわめてよく一致していること(位相が一致するとは、以下の左図のように、ふたつの周期的な波形で、両者の山や谷の位置が一致する、つまり同じ時点に山や谷があること。 これに対し、位相が不一致とは、以下の右図のように、両者の山や谷の位置がずれること)が分かります。

槌田敦氏は「投稿論文(初稿)(甲2)の第4図」(下図は改訂「論文」の図であるので図番は違うが内容は同じ)の「両者の山や谷の位置が一致する」と主張する。

目で見て分かる明らかな差を緑色で塗りつぶしてみた。 実際に図を見ると「両者の山や谷の位置」は必ずしも一致していないし、山や谷の大きさも一致しない所が多い。 加えて両者のトレンド(赤線が気温偏差のトレンド、青線がCO₂濃度変化率のトレンド)が一致しない。 槌田敦氏は、続く第5図(下図は改訂「論文」の図であるので図番は違うが内容は同じ)で、XYプロット図を作図し、回帰直線を求めている。

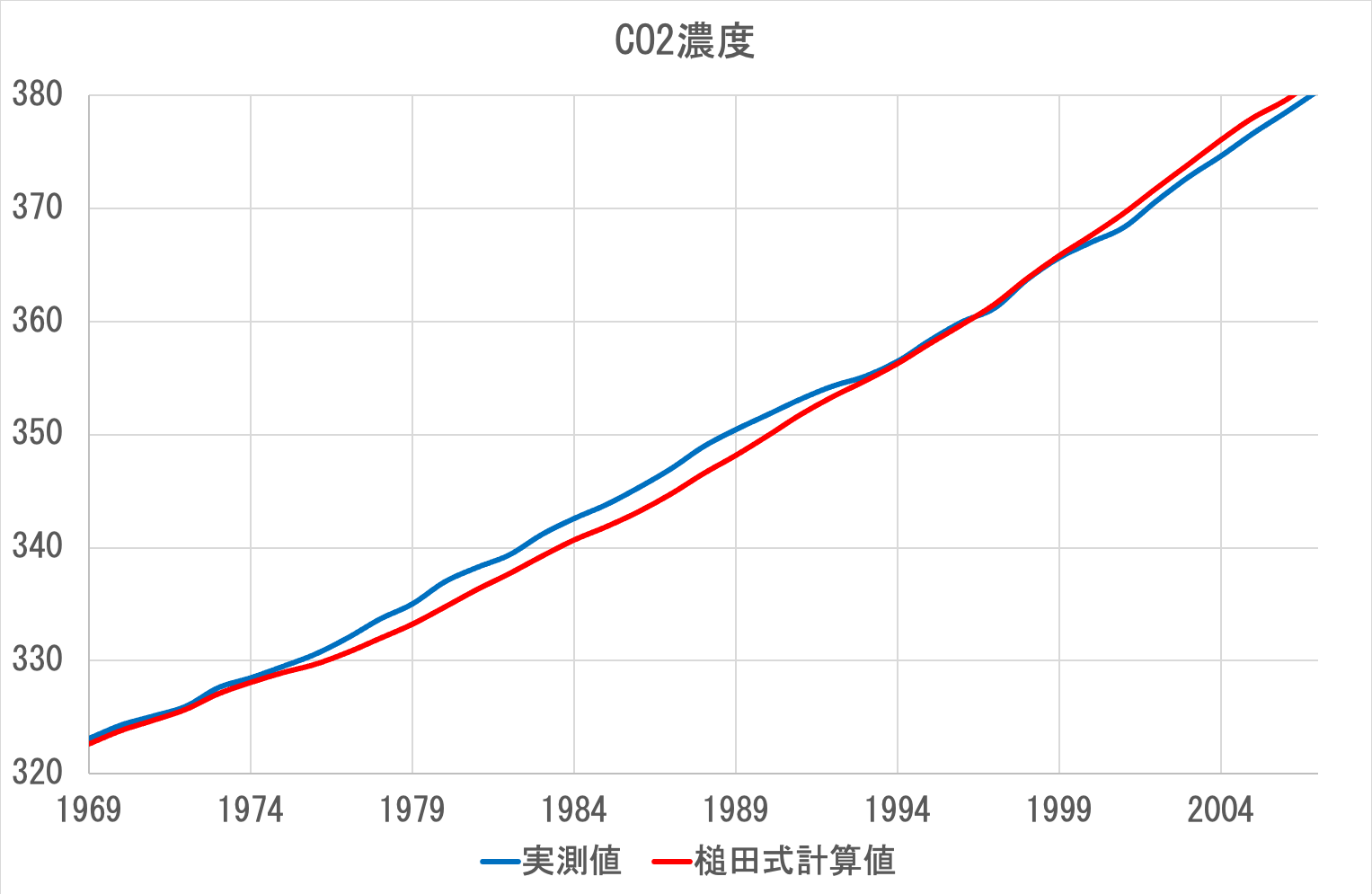

しかし、第4図を見れば、両者の関係を直線で表現することに無理があることは明らかだろう。 また、このような現実的意味を無視した数値比較はただの遊びに過ぎない。 ただし、量子力学のように、実測値と計算結果が偶然では説明のつかない程度によく一致する場合は、現実的意味を完全に無視していても科学的理論として扱われる。 では、この第5図の回帰直線「y=2.39x+1.47」はどうか。 この式を用いて気温からCO₂濃度を求めてみる。

結果は非常に微妙である。 1985年辺りを境に、実測値と計算値の増加ペースが逆転する。 短期的変動もあまり一致していない。 この傾向は、先ほどの第4図でも大差ない。 これでは、偶然で似たような形になったといくらでも説明ができてしまう。 ここまで相違があると、偶然ではない可能性を示唆したとすら言えないし、もちろんのこと、科学的根拠には全くならない。 ようするに、実測値と比べて偶然で説明がつく程度には似ていなくもない計算結果が出せる数式を導いただけである。 この程度のこじつけができる全く正しくない結論であれば山ほど事例が挙げられるだろう。

このことから、気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まると結論できます。

2つのデータの相関性がそれなりにあることは、次のような可能性があるため、両者の因果関係の根拠とはならない。

- 正の因果関係

- 逆の因果関係

- 第3の原因による

- 偶然の一致

「気温とCO₂濃度の年間増加量」の相関がそれなりにあることが次の2つの原因によることは疑う余地がない。

- CO₂濃度を微分して「長期的傾向を除く」ことにより、偶然にも、長期的変動と短期的変動の比が気温のそれと近くなった。

- 4年周期の変動における1年は位相角90°に相当し、かつ、微積分は位相角を90°ずらすため、微分によって結果的に位相差がなくなった。

つまり、長期変動と短期変動の比、及び、位相関係が都合良く当てはまっただけなので、偶然で説明できないほどの相関とは言えない。 そして、「気温とCO₂濃度の年間増加量を比べる図」以外に、「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」という仮定を特別視する理由は全くない。 むしろ、メカニズムを考慮した場合は、「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」とは到底考えにくい。 よって、第3の原因や偶然の一致の可能性が最も有力であり、「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まると結論」づけることはできない。

つまり、気温があがるとただちにCO₂濃度が増加することになります。 このことから、1年先行するという問題はなくなったのです。

既に説明した通り、「気温が原因でCO₂濃度は結果である」と主張するためには「1年先行するという」事実は必須の事項である。 だから、「気温があがるとただちにCO₂濃度が増加する」のならば、「問題はなくなった」のではなく、むしろ「気温が原因でCO₂濃度は結果である」と考える理由がなくなるという新たな「問題」を付加している。

たとえば、気温があがるとただちに海面からCO₂が放出されるのです。 ここで、逆にCO₂濃度の年間増加量が気温を決めるという考え方が成り立つかどうかを考えてみましょう。 濃度が気温を決めるというのであればその考え方もあり得ますが、濃度の年間増加量が気温を決めるということは説明不可能で、そのような考え方は不合理です。

逆の因果関係を否定しても、それだけでは残りの2つの可能性が否定できないため、正の因果関係の証拠とはならない。 「CO₂濃度の年間増加量が気温を決めるということは説明不可能」という事実は、「CO₂濃度の年間増加量が気温を決め」ていないことを示しているだけである。 よって、「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」ことは全く証明されていない。

そして、気温が変わるとどれだけCO₂濃度が年間で増えるのかを示す投稿論文(初稿)(甲2)の第5図を作りました。 この図から、1971年から30年間の平均気温を基準(つまりゼロ)とする気温がマイナス0.6℃になったら、大気中のCO₂濃度は増えないということになります。 このことから、1971年から30年の平均気温はCO₂濃度の増えない温度よりも0.6℃高いことになります。

現在の気温はこの平均気温よりも0.3℃程度高いので、合計して0.9℃高いことになるのです。 つまり、現在よりも0.9℃気温が低くなったらCO₂濃度の増加は止まることになるという結論が得られました。

「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」仮定では、「1971年から30年間の平均気温を基準(つまりゼロ)とする気温がマイナス0.6°C」(以下、「基底温度」)より気温が高いとCO₂が増え続け、基底温度より気温が低いとCO₂が減り続けることになる。 ここで、基底温度より気温が高い場合、どこかに蓄えられたCO₂が大気中に放出されると仮定する。 その場合、基底温度より気温が高い状況が続けば、大気中に放出される分だけ蓄えられたCO₂はドンドン目減りし、いつかは、いつかは蓄えられたCO₂が枯渇する。 それなのに、CO₂放出量が減らないのであれば、どこかからCO₂が補充されていることになる。 逆に、基底温度より気温が低い場合、大気中のCO₂がどこかに吸収されると仮定する。 その場合、基底温度より気温が低い状況が続けば、大気中から吸収するCO₂の貯蓄量はドンドン増えていき、いつかは、いつかは蓄えられたCO₂が飽和する。 それなのに、CO₂吸収量が減らないのであれば、どこかにCO₂が消えていることになる。 それでは、際限なくどこかから補充されたり、際限なくどこかに消えるCO₂は、一体、どこから来てどこへ行くのか。 それこそ「説明不可能で、そのような考え方は不合理」であろう。 どうやら、槌田敦氏は「定性的議論によって否定されるような定量的評価は科学に値しない」という持論(後で紹介)を自分自身の主張に当て嵌める気は全くないようである。

例えば、基底温度より気温が高いと、極部の氷が次々に溶け出してその中のCO₂が次々に放出されると仮定しよう。 逆に、基底温度より気温が低いと、CO₂を取り込んだ極部の氷が次々に増えていくと仮定しよう。 そして、溶けたり凍ったりする速度が気温に相関すると仮定すれば、「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」仮説と整合する。 しかし、その仮定では、基底温度より気温が高い状況が続けば、極部の氷はいずれなくなってしまう。 逆に、基底温度より気温が低い状況が続けば、極部の氷は増え続け、いずれ地球全体を覆い尽くしてしまう。 実際にそんなことになれば、僅かな気温差で地球環境は大きく変わってしまい、今考えられているより温暖化は遥かに深刻な問題となってしまう。 もちろん、そんな事態は一切起きておらず、この仮定が現実と大きく食い違っていることは言うまでもない。

また、産業技術総合研究所の阿部修治氏が「地球温暖化の科学一遅れて来た懐疑論の虚妄と罪」(日本物理学会誌 Vol.65 No.4)でも指摘されている通り、「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」とすれば、地球にはCO₂濃度のバランスを崩して気候システムを暴走させる仕組みがあることになる。 しかし、過去数百万年の大きな気温変動に対してCO₂濃度は200〜300ppmの範囲に収まっており、そのようなCO₂濃度のバランスの暴走は見られない。

この槌田敦氏の主張は、例えるなら、海岸線の類似のみをもって大陸移動説を唱えるのに等しい。 確かに、各大陸の海岸線は類似しているが、似ていると言えば似ているという程度の類似であるから、その一致精度は偶然でも説明がつくので、大陸移動説の根拠にはなり得ない。 ヴェーゲナーが唱えた大陸移動説は、気づきのキッカケこそ海岸線の類似だったものの、地質学的資料等の様々な証拠を元にしている。 だからこそ、ヴェーゲナーが唱えた大陸移動説は、科学的仮説としての条件を満たしていたのである。 一方で、この槌田敦氏の主張の根拠も、似ていると言えば似ているという程度の類似=相関性であるから、その一致精度は偶然でも説明がつくので、仮説の根拠たり得ない。 そもそも、その相関性を導く処理は必要性の説明できない極めて不自然な処理であるし、そうして無理やり作り出した相関性以外の根拠が何も提示されていない。 それでは気づきのキッカケを示したとは言えても、科学的根拠を示したことにはならない。

以上、まとめよう。 確かに、「気温とCO₂濃度の年間増加量を比べる図」には一見すると相関性があるように見える。 しかし、「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」と主張するには、因果関係の根拠が何も示されていないし、かつ、あまりに荒唐無稽すぎる。 それよりは、CO₂濃度変化の大部分が気温と相関してないと解釈する方が遥かにマシである。 当然、遥かにマシなだけであって、気温原因説自体にかなり無理があることは言うまでもない。

| 仮説 | 定性的評価 | 定量的評価 |

|---|---|---|

| CO₂濃度変動の一部は気温変動が原因(気温変動の主原因はCO₂濃度変動) | 無理がない | 実測値とも古気候学の復元データともよく一致する単純な関係式 |

| CO₂濃度変動の一部は気温変動が原因(CO₂濃度変動は気温に影響しない) | 気温変動の原因が説明できない | 実測値と一致させるには未知の変数が必須 |

| 「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」 | 極めて荒唐無稽 | 無駄に複雑、かつ、古気候学の復元データと致命的に矛盾 |

【補足】槌田敦氏の仮説への反証

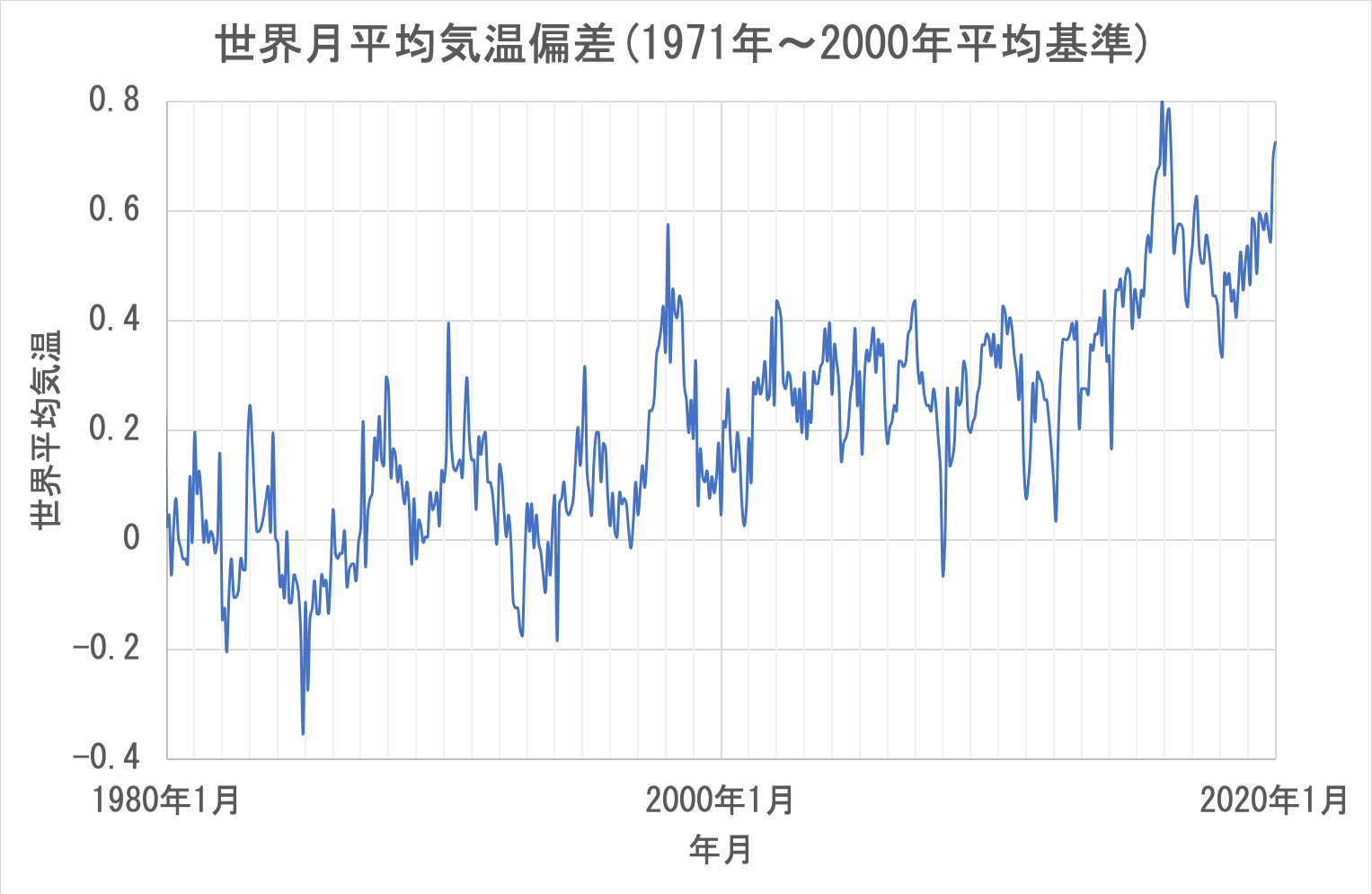

槌田敦氏が引用した情報源によれば、世界平均気温の月平均の推移は次のグラフの通りである。

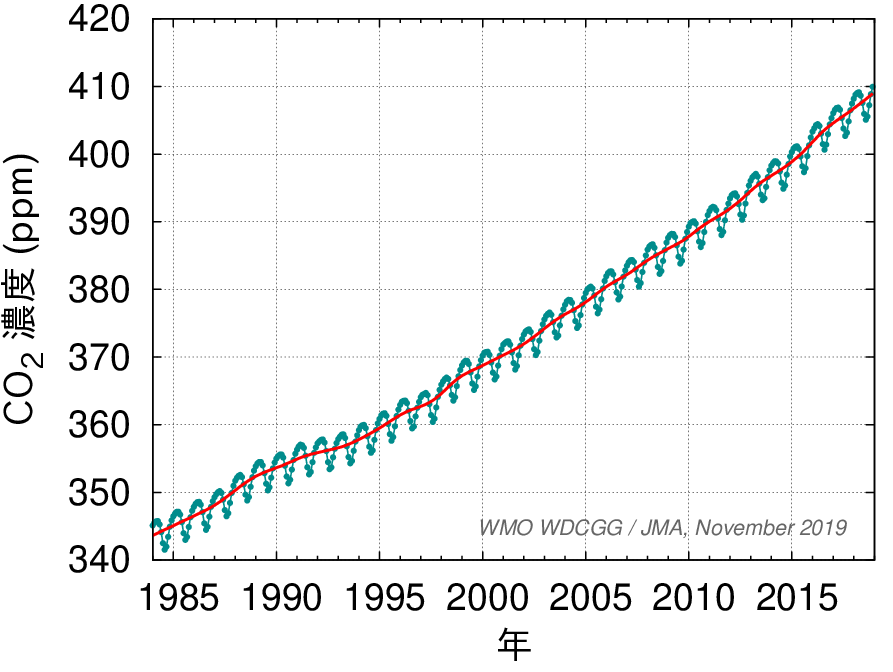

1980年以降、「1971年から30年間の平均気温を基準(つまりゼロ)とする気温」は常に「マイナス0.6℃」を上回っているため、槌田氏の仮説が正しいなら、常に大気中のCO₂濃度が増え続けるはずである。 しかし、二酸化炭素濃度は一年を通じて増えたり減ったりしている。

CO₂濃度が年間増加量が2ppm弱であるのに対して、季節変動量は約5ppmである。 わずかな変動であれば誤差要因で説明可能かもしれないが、年間増加量の2倍以上の大きな変動は誤差要因では説明がつかない。 よって、「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」「1971年から30年間の平均気温を基準(つまりゼロ)とする気温がマイナス0.6℃になったら、大気中のCO₂濃度は増えない」と仮定すると、その仮定は世界の月平均二酸化炭素濃度の実測値と激しく矛盾する。

槌田敦氏の自意識過剰ぶり

槌田敦氏は、自身の「論文」に対する否定的な評価を完全に無視し、少しでも肯定的と読み取る余地のある評価は過大に受け止める。

(4)、さらに、本論文は当初から、査読者から、次の通り、科学的論文としての、それも高いレベルの科学的論文としての評価を受けていた。

①《これまで考えられなかった新しい発見への道を開く可能性もある》(甲5。査読者Aの1回目のコメント。冒頭部分)

②《定説を覆そうという非常に野心的な試みであり、その意欲は評価できる》(甲5。査読者Bの1回目のコメント。冒頭部分)

③《本論文は....科学的論文であると認識する》(甲5。査読者Aの1回目のコメント。3))

①については

〜との説と相容れないものであるが、これだけで「天気」への掲載を否定的に見ることはできない。むしろ、これまで考えられなかった新しい発見への道を開く可能性もあるので、慎重に耳を傾けるべきとの立場もある

気象学会第二裁判査読意見書1 - 「環境問題」を考える

と記載されている。

また、その直後に、

しかしながら、本稿では理論の展開や過程で説明の不足する部分や過去の観測事実との矛盾がいくつか見られ、現時点での原稿では著者らの主張が十分な説得力を持って伝わってこない

気象学会第二裁判査読意見書1 - 「環境問題」を考える

とも記載されている。

これは、定説と違うことをもって短絡的に掲載拒否をするのは妥当ではなく、「これまで考えられなかった新しい発見への道を開く可能性」も絶対にないとは言えないのだから、慎重に判断すべきだと言っているに過ぎない。

そして、「現時点での原稿」の評価は「著者らの主張が十分な説得力を持って伝わってこない」と、科学論文として必要な水準に達していないことが指摘されている。

つまり、「当初から」「新しい発見への道を開く」ものとして「科学的論文としての評価を受けていた」わけではなく、追記修正次第では化ける可能性もあるのだから再度チャンスをあげようと言っているに過ぎない。

②については、「評価できる」としたのは「野心的な」「その意欲」であって論文の内容や出来ではない。

③については、

③〜等の表現には客観性がない。本論文は(冒頭にも書いたとおり)、「大気中CO₂濃度の増加を自然現象であるとの結論を導く」科学的論文であると認識する。科学論文にするならば客観性のない表現は極力避けるべきである

気象学会第二裁判査読意見書1 - 「環境問題」を考える

と記載されている。

この文脈からみて、ここで言う「科学的論文」とは、科学的に十分な水準を満たした論文という意味ではなく、宗教やオカルト的な論文ではなく科学的手法を目指した論文という意味に過ぎない。

そして、この文章は、科学的手法を目指した論文なら「客観性のない表現は極力避けるべき」とアドバイスしているだけである。

以上の通り、①②③をどう読んでも「本論文は当初から、査読者から、次の通り、科学的論文としての、それも高いレベルの科学的論文としての評価を受けていた」という解釈にはなり得ない。

(5)、その上、本論文の初稿(甲2)に見い出された問題点も、査読者のコメントを参考にしながら、改訂稿(甲3)において基本的にクリアしたことは、以下の査読者の指摘からも明らかである。

ア、《本稿は第1稿に対してのコメントに沿って、考察部分を大幅に増やしていることは評価できる。 これによって著者らが本論文の結論を導いた理由が幾分明らかになり、議論がしやすくなった。》(甲7。査読者Aの2回目のコメント。冒頭部分)

イ、《今回の原稿は、前回の査読コメントを受けて多くの点で改善したと認められる。》(甲7。査読者Bの2回目のコメント。冒頭部分)

アについては、「考察部分を大幅に増やしている」努力を評価しているが、それが十分な改善であるとまで言っていない。 「著者らが本論文の結論を導いた理由」は「幾分明らかに」なっただけである。 「幾分」とは全体の一部分を指す言葉で、量的には少量を表すことである。 つまり、「著者らが本論文の結論を導いた理由」の大部分は未だに明らかでなく、問題点をクリアするまでにはまだ遠いと言っているのである。 「議論がしやすくなった」とは、「幾分明らかに」なることで問題点がより明確になるので、査読意見を具体的に述べやすくなったと言っているだけである。

イについても、「多くの点で改善した」とはしているが、改善が必要な部分のうちのどれだけが改善されたかまでは言及していない。

以上の通り、ア・イをどう読んでも「本論文の初稿(甲2)に見い出された問題点」が「改訂稿(甲3)において基本的にクリアした」という解釈にはなり得ない。

(6)、そこで、原告と訴外近藤邦明は、査読者に認められた本論文の改訂稿(甲3)の前半(事実に関する部分)の発表を急ぐこととし、 本論文の再改定稿(甲4)作成にあたって、改訂稿(甲3)を事実に関する前半部分と考察に関する後半部分とに分割し前半部分のみを再改定稿(甲4)として提出したのであり、 これが科学論文として完成されたものであることは、原告の意図を理解した査読者の次の指摘からも明らかである。

《前回の原稿にあった考察部分を切り離されたことにより、今回の原稿はシンプルに観測事実とその解釈を論じるものになった。 その結果、著者らの主張は、おおむね明確に記述されていると判断できる。》(甲10。査読者Bの3回目のコメント。冒頭部分)

気象学会第二裁判査読意見書2 - 「環境問題」を考える を見る限り、「本論文の改訂稿(甲3)の前半(事実に関する部分)」=「事実に関する前半部分」は、全く「査読者に認められ」ておらず、どちらの査読者からも根拠不十分であると指摘されていることが明らかである。

両査読者の意見は前回同様厳しく,採用はかなり困難であると考えられます

(編集委員長)ただ,A氏は貴稿について「もう一度チャンスを与えたい」としており

(編集委員長)再度,「改稿の上で採否を判断する」ことと致しました

(編集委員長)本改定稿は「CO₂濃度の増加は自然現象」との結論を導く過程の重要ないくつかの部分で,説明が合理的でない点や、説明の不足する点、過去の重要な論文との比較の無い点がある。従って本改定稿をもって論文を受理することはできないと判断する

(査読者A)しかし、論文中で示されている気温とCO₂の関係が、基本的に、数年程度の時間スケールにおける海面水温と大気中CO₂濃度の因果関係を表しているだけであると解釈できるため、長期的なCO₂濃度上昇の原因が自然現象であるかどうかを判断する根拠にはならない、という点については前回の原稿と同じである

(査読者B)長期的なCO₂濃度上昇については、全球的な気温上昇と同期していると考えることは可能であるが、その因果関係について判断できるような根拠は本論文には示されていない

(査読者B)

また、「分割し前半部分のみを再改定稿(甲4)として提出した」ものについて、「著者らの主張」は、「おおむね明確に記述されていると判断できる」と評価されているが、これは内容の明確性に関する評価であって、妥当性に関する評価ではない。

妥当性の評価については、それに続く一文に

しかし、論文中で示されている気温とCO₂の関係が、基本的に、数年程度の時間スケールにおける海面水温と大気中CO₂濃度の因果関係を表しているだけであると解釈できるため、長期的なCO₂濃度上昇の原因が自然現象であるかどうかを判断する根拠にはならない、という点については前回までの原稿と同じである

気象学会第二裁判査読意見書3 - 「環境問題」を考える

と記載されている。

その前に、査読者Bからは採用可否について

論文の採否についての意見:「天気」には不適当である

気象学会第二裁判査読意見書3 - 「環境問題」を考える

とされている。

査読者Aからも

後述するように、本稿だけでは「大気中のCO₂濃度増は自然現象であった」ことを説明するには不十分である

気象学会第二裁判査読意見書3 - 「環境問題」を考える

本稿は「天気」に論文として掲載するには適さないと判断する

気象学会第二裁判査読意見書3 - 「環境問題」を考える

とされている。

よって、「査読者の次の指摘」からは、「科学論文として完成されたものであること」は全く読み取れず、むしろ、完成度の低さを指摘されていることが明らかである。

尚、査読者Aからは

このような状態で第2稿の考察部分を削除してしまう行為は説得力を少なくするだけであり、好ましい改訂とは言えない

気象学会第二裁判査読意見書3 - 「環境問題」を考える

として、「前半部分と考察に関する後半部分とに分割」することに対する疑義まで出されている。

ようするに、査読者Aの評価としては、前半部分も後半部分も科学的根拠は不十分であるものの、前半部分より後半部分の方がまだマシだったのである。

それなのに、前半部分の根拠を補強することなく後半部分を削除してしまったから、かえって「説得力を少なくするだけ」と評価されているのである。

のみならず、それらのコメントはいずれも、本来《定説を覆そうという非常に野心的な試みであ》る本論文に対する科学論争として論文掲載後に論争すべきものであって、そもそも掲載拒否の理由にならない。

科学論文として掲載すべきかどうかは、その論文に科学的価値があるかどうかで判断されるものである。 掲載拒否された論文は、科学的根拠が圧倒的に不足しているのだから、「本論文に対する科学論争」など存在し得ないし、科学論争でないものを「論文掲載後に論争すべき」ということにはならない。 尚、「《定説を覆そうという非常に野心的な試みであ》る」ということは、単なる姿勢や努力を示すことであって、科学的価値を示していない。 定説を覆す根拠を提示できて初めて科学的価値が認められるのであり、科学的根拠が圧倒的に不足している「本論文」では箸にも棒にも掛からない。

したがって、AもBも本件改訂論文の記述では、控訴人らの主張の根拠がなお不十分であると指摘するものであって,両査読者の意見が対立しているものでないことは明らかである。 また,Aは,上記のとおり本件論文及び本件改訂論文に対する意見において「CO₂濃度の増加は自然現象」という控訴人らの主張について説明や根拠が不十分であるとしていたところ, 本件改訂論文に対する意見においても「第6図とそれに伴う本稿の記述をもって「現実の大気中CO₂濃度増は主に気温高による自然現象である」と説明するには不十分であるし,先行研究の説を否定するための十分な証拠にもなっていない。」などと指摘して,掲載は不適当と回答するものであるから,従前の意見と異なるものでないことは明らかである。 したがって,控訴人の主張は,査読者の意見の一部分だけを捉えて査読者の意見に対立があるとか査読者の意見が変わったなどと主張するものであって到底採用することができない。

査読意見書の内容をちゃんと読めば、この判決文のとおりの解釈となろう。

査読者Bも、2回目の査読では、「長期的傾向は除かれていない」という著者の主張は正しいと認めていた。 しかし、3回目の査読では、これを忘れたかのように、著者の研究は「数年程度の時間スケール」と一方的に断じたのである(甲11−1)。

確かに、「査読者B」の「2回目の査読」では

著者らは、第4図・第5図に示されているCO₂濃度変化率は微分量であり、積分すれば元に戻ることから、「長期的傾向は取り除かれていない」と主張する

気象学会第二裁判査読意見書2 - 「環境問題」を考える

この主張自体は正しい

気象学会第二裁判査読意見書2 - 「環境問題」を考える

としている。

しかし、その直後には

因果関係を推測する根拠となっている第4図の2つの曲線に見られる1年程度のずれに関しては、短期(数年程度)の関係を示しているのみであると考えられる。長期的なCO₂濃度上昇については、全球的な気温上昇と同期していると考えることは可能であるが、その因果関係について判断できるような根拠は本論文には示されていない

気象学会第二裁判査読意見書2 - 「環境問題」を考える

とも記載している。

そして、「査読者B」は直前にも

しかし、論文中で示されている気温とCO₂の関係が、基本的に、数年程度の時間スケールにおける海面水温と大気中CO₂濃度の因果関係を表しているだけであると解釈できるため、長期的なCO₂濃度上昇の原因が自然現象であるかどうかを判断する根拠にはならない、という点については前回の原稿と同じである

気象学会第二裁判査読意見書2 - 「環境問題」を考える

と記載している。

簡単に言えば、槌田敦氏は、「質問:大阪城を作ったのは誰、正解:大工さん」のような詭弁を唱えているに過ぎない。 科学一般では、通常、「取り除く」とは、実用的に十分な程度に抑圧することを言う。 と言うのも、データ内に含まれる情報の一部だけを完全にゼロにすることは不可能だからである。 情報の一部だけを完全にゼロにしようとすると、アナログ処理では無限大の装置が必要となり、デジタル処理では無限の計算が必要になる。 だから、通常は、実用的に充分な程度にまで低減できたら、取り除かれたと見なすのである。

既に説明した通り、各成分の周期をTとすると、元の関数がどのような関数であろうと、時間での微分により各成分は2π/T倍となる。 確かに、「積分すれば」各成分はT/2π倍となって「元に戻る」ので、「長期的傾向」は完全にはゼロにはならない。 その意味で、「査読者B」は、「長期的傾向は取り除かれていない」が「この主張自体は正しい」としているのである。 しかし、以下に示す通り、実用的に充分な程度にまで「長期的傾向」が低減されているため、科学一般では、「長期的傾向は取り除かれて」いると考える。

CO₂のグラフを見ると、微分前は顕著でなかった「数年程度の時間スケールにおける」変動が微分後には顕著に見られる。 そして、温度とCO₂濃度のグラフには、「数年程度の時間スケールにおける」変動に明確な相関性が見て取れる。 そして、この「数年程度の時間スケールにおける」変動の相関性が顕著になったのは、微分処理で「長期的傾向」を抑圧したからに他ならない。 「数年程度の時間スケールにおける」変動とその相関性を見るのに充分な程度まで低減されたという意味では「長期的傾向」が取り除かれているのである。 しかし、槌田敦氏は、厳密な言葉の定義を持ち出して、完全にゼロではないから取り除かれていないと主張している。 こうした槌田敦氏の詭弁手法に対して、「査読者B」は、「この主張自体は正しい」として言葉の定義では争わず、「短期(数年程度)の関係を示しているのみであると考えられる」として実質的な解釈の誤りを指摘した。 つまり、「査読者B」は、槌田敦氏の詭弁を軽く受け流して、本質的な部分での槌田敦氏の誤りに鋭く切り込んだのである。 それに対して、槌田敦氏は、本質的な部分で完全否定されたことを無視し、言葉の定義で争わなかった点だけを根拠にして、持論が大筋で認められたと主張した。 このような更なる詭弁を許さないためには、「査読者B」は、「この主張自体は正しい」の前に「長期的傾向が完全にゼロになっていないという意味では」とつけるべきだった。

以上の通り、「査読者B」は「2回目の査読」でも「3回目の査読」でも、一貫して「論文中で示されている気温とCO₂の関係が、基本的に、数年程度の時間スケールにおける海面水温と大気中CO₂濃度の因果関係を表しているだけであると解釈できる」と指摘し続けている。 この槌田敦氏の主張は、先ほどの控訴審判決の指摘と同じく「査読者の意見の一部分だけを捉えて」「査読者の意見が変わったなどと主張するもの」である。

「天気」に査読記事が7回掲載された河宮未知生氏も

本誌へ投稿した原稿が掲載拒否になったことがある

「天気」誌の査読に関する所感:河宮未知生(天気 第55巻7号) - 日本気象学会

のである。

多数の論文の査読を受けて、その全てがほとんど修正せずに掲載されるなどあり得ない。

真っ当な科学者で

中堅以上のキャリアを持つ研究者なら,自分の論文が掲載拒否になった経験がない人の方が少ないのではないか

「天気」誌の査読に関する所感:河宮未知生(天気 第55巻7号) - 日本気象学会

と言われる。

槌田敦氏は、はじめての査読だったので、

査読では,論理の積み上げに欠陥はないか,データの品質に問題はないか,事実に反する記述がないかなどの点について,厳しく吟味される.このプロセスに耐えられない原稿は掲載拒否となる.その場合,査読者の意見を参考によほど大幅の改訂を加えて再投稿するのでない限り,同じ専門誌にその原稿が掲載されることはない

「天気」誌の査読に関する所感:河宮未知生(天気 第55巻7号) - 日本気象学会

という常識を全く知らなかったのだろう。

とはいえ、査読が通らない場合に、査読を通るように科学的根拠を補強するのではなく、裁判でゴリ押ししようとする姿勢は、科学者を自称する人間としては恥ずかしい行為である。

槌田敦氏は査読者の言う通りに修正したと主張しているが、論文と査読意見を見比べれば、最大のダメ出し部分については全くと言って良いほど修正に応じていない。

それは、高専程度の科学的知識があれば、誰の目にも明らかである。

言うまでもなく、

査読を経て下した決定を,修正拒否の繰り返しや苦情だけで覆すようなことがあっては,自然科学分野全体の研究の質を維持してきた制度の崩壊につながりかねない

「天気」誌の査読に関する所感:河宮未知生(天気 第55巻7号) - 日本気象学会

。

槌田敦氏は温暖化に異を唱える論文だから拒否されたと主張するが、それならば「これまで考えられなかった新しい発見への道を開く可能性もある」から「もう一度チャンスを与えたい」なんてことは言われずに、1回で門前払いになるはずである。

2回もチャンスを貰っておきながら、そのチャンスを生かせなかったのは槌田敦氏の問題である。

尚、河宮未知生氏が掲載拒否された論文が

その内容はいわゆる地球温暖化論を支持するものであった

「天気」誌の査読に関する所感:河宮未知生(天気 第55巻7号) - 日本気象学会

ことからも、掲載されるかどうかと意見の方向性は全く関係ないことがわかる。

槌田敦氏は、自分の論文が画期的だと決めつけているから、掲載拒否の理由に陰謀論を持ち出す必要があるのである。

そんな荒唐無稽な陰謀論よりも、槌田敦氏の論文がちっとも画期的ではなかっと考えた方がよほど自然であろう。

初めから結論ありきだから、そんな単純な真実にも気付けないのである。

以上見ていくと、槌田敦氏は、査読者の意見のほとんどに全く耳を傾けず、査読者の修正要求にもほとんど応じず、少しだけ目先を変える修正を行ったにすぎない。 そして、それで掲載拒否になったことをもって、その不当性を裁判に訴えている。 科学的に見れば、その行為は極めて異常である。 査読者の修正要求をほぼ無視しても論文を掲載されるのが当然だと思っている所は、槌田敦氏に査読を受けた経験が皆無であることを裏付けていると言えるだろう。

言論の自由の侵害を主張して言論弾圧のための裁判を起こした事例

槌田敦氏は、自身への批判に対しては言論の自由の侵害だと主張して、裁判でその批判を封殺しようするダブルスタンダードっぷりには呆れるほかない。

科学的事実に反する槌田敦氏の主張

ところで、「CO₂論者」のいうような人為的CO₂によって温暖化したという因果関係を示す事実証拠は何ひとつ存在しない。 あるのはCO₂には温暖化効果があるという理論だけである。

地球温暖化懐疑論で紹介した通り、「人為的CO₂によって温暖化したという因果関係を示す事実証拠」は不確実性を含むものの存在するので「何ひとつ存在しない」は誤りである。

また、温暖化効果としては水蒸気が圧倒的であり、CO₂による温暖化効果は放射冷却の場合以外にはほとんど現れることはない。 それにも拘わらず、この「CO₂論者」は多数派である。

東大IR3S『地球温暖化懐疑論批判』名誉毀損訴訟東京地方裁判所一審訴状 - 「環境問題」を考える

証拠(甲7,乙9,原告本人)と弁論の全趣旨によれば,本文の議論26のとおり,温暖化説においても,大気の温室効果をもたらす最大の原因が水蒸気であることは考慮していること, これに対し,原告は,温暖化説の水蒸気の影響の考慮方法を批判するものであることが認められる。 このことからすると,温暖化説の考慮が十分か否かや,原告の批判の当否などの評価にわたる部分を除くと,項目イの論評が前提としている事実は真実であると認めるほかない。

地球温暖化懐疑論で紹介した通り、水蒸気による温室効果はCO₂よりも大きいが、「温暖化効果としては水蒸気が圧倒的」ということはない。 IPCC第5次評価報告書第1作業部会報告書 よくある質問と回答 第8章 FAQ8.1 - 気象庁に記載されている通り、水蒸気濃度は、人為的原因によってほとんど変化せず、気温によって変化するとされる。 結果、水蒸気による温室効果は、温暖化や寒冷化を増幅する効果をもたらすが、それ自体が温暖化の原因にはなり得ない。 このように「温暖化説においても,大気の温室効果をもたらす最大の原因が水蒸気であることは考慮している」ことは判決文のとおりである。

このことは、最近、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の有力者が人為的CO₂による温暖化を示すために事実を改ざんしたことが明るみに出て(甲5-1、5-2号証)、より一層「CO₂温暖化説」への疑惑が大きくなった。そして、日本でも、「懐疑論者」の書物が本屋に多数積み上げられるようになった。

東大IR3S『地球温暖化懐疑論批判』名誉毀損訴訟東京地方裁判所一審訴状 - 「環境問題」を考える

また、IPCCの気温に関するデータに改ざんが噂され、現実にその事実が見つかったこともある(甲5-1号証、甲5-2号証)。

CRUメール流出事件(Climategate事件)のことであれば、「IPCCの気温に関するデータに改ざんが噂され、現実にその事実が見つかった」という事実は存在しない。 「見つかった」「事実」とは、「IPCCの気温に関するデータに改ざん」ではなく、そのように思わせるための偽装工作である。 槌田敦氏は、センセーショナルに報じた新聞記事(それも懐疑派の陰謀の可能性も示唆する記事だが)のみ紹介し、都合が悪いからから、第三者による調査報告の結果を一切紹介しない。 詳細はCRUメール流出事件(Climategate事件)に記載する。

1.被告東京大学は、発行日不明で奥付もない本書、すなわち幽霊刊行物『地球温暖化懐疑論批判』という書物(甲7号証)を、文部科学省科学技術振興調整費を用いて、大量に印刷して、全国に無料配布し、懐疑論者を名指しして、誹謗、中傷、侮辱をして、個人攻撃した。

具体的には、本書の「はじめに」の本稿の目的の節で、「懐疑的あるいは否定的な言説」をおこなう者として、槌田を筆頭に12名の名前を列記した上、「懐疑的あるいは否定的な議論には、次のような特徴をもつものが多い」として、9項目の特徴を挙げた。

◎1.既存の知見や観測データを誤解あるいは曲解している

◎2.すでに十分に考慮されている事項を、考慮していないと批判する

◎3.多数の事例・根拠に基づいた議論に対して、少数の事例・根拠をもって否定する

◎4.定量的評価が進んできている事項に対して、定性的にとどまる言説を持ちだして否定する(定性的要因の指摘自体はよいことであるものの、その意義づけに無理がある)

◎5.不確かさを含めた科学的理解が進んでいるにも関わらず、不確かさを強調する

◎6.既存の知見を一方的に疑いながら、自分の立場の根拠に関しては同様な疑いを向けない

◎7.問題のある現象の時間的および空間的なスケールを取り違えている

◎8.温暖化問題に関する取り決めの内容などを理解していない

◎9.三段論法の間違いなどロジックとして誤謬がある

(番号は、原告による加筆)

そして、第10番目(以下「◎10」とする)として、「このような議論の多くは、これまでの科学の蓄積を無視しており、しばしば独断的な結論を読者に導いている」と書き添えた。 この10項目の「特徴」は、科学者失格または評論家失格を意味するほどの重大な意味を持つ。 例えば、◎9.に示されてような「三段論法の間違い」をするような者は、到底科学者や評論家と認めることはできない。

したがって、被告東京大学の出版物である本書が、「懐疑論者」にこの10項目の「特徴」を貼り付けることによって、原告を筆頭に12名の「懐疑的あるいは否定的な言説をおこなう者」は科学者失格または評論家失格も同然であると被告東京大学に宣告されたことになる。 つまり、原告ら12名は、被告東京大学によって、科学者または評論家としての社会的評価を低下させられたことになる。したがって、名誉毀損を構成する。

また、科学者失格または評論家失格を意味する重大な意味を持つこの10項目の「特徴」は、原告ら12名に限らず、いやしくも科学者または評論家であるならば誰てあっても名誉感情が害されることになるような、看過し難い、程度の甚だ悪質な侵害行為であり、名誉感情侵害が成立する。

東大IR3S『地球温暖化懐疑論批判』名誉毀損訴訟東京地方裁判所一審訴状 - 「環境問題」を考える

しかしながら、前記9項目の特徴はいずれも「虚偽の事実」であって、それにより原告を含む12名のいわゆる「懐疑論者」の社会的評価を著しく低下させるものである。このことは、証拠を示さず科学者や評論家にはあるまじき9項目の特徴というレッテルを、原告らに貼り付けたもので、科学者や評論家に対する名誉毀損である。つまり、事実を示さないで公然と人を侮辱したもので、刑法230~231条でいう名誉毀損罪または侮辱罪に当たる。

東大IR3S『地球温暖化懐疑論批判』名誉毀損訴訟東京地方裁判所一審原告準備書面(1) - 「環境問題」を考える

ア 本件9項目の記載と本件本文の記載は,懐疑論全体についての評価を述べるもので,原告に対し直接向けられたものではないから,原告の社会的評価を直ちに低下させるものということはできない。 しかも,その内容は,学説としての議論をしていることが明らかであり,多少表現ぶりとして不穏当な部分があったとしても,これによって原告の社会的な評価が低下するということも困難である。 したがって,これらの点で既に名誉穀損該当性については相当に疑問があるといわなければならない。

ウ そこで,さらに検討するに,本件9項目の記載(項目ア,イ,エ,キ及びケ)と本件本文の記載アは,一般読者の普通の注意と読み方を基準として,前後の文脈を考慮すると, 証拠等をもってその存否を決することが可能な他人に関する特定の事項を明示的又は黙示的に主張するものということはできず,懐疑論についての意見ないし論評の表明に属するというべきである (例えば,イの「すでに十分に考慮されている事項を,考慮していないと批判する」のうち,十分に考慮されているか否かは,証拠等によってその存否を決することのできる事項とは言い難い。)。 また,本件9項目の記載(項目ア,イ,エ,キ及びケ)と本件本文の記載アは,その行為が懐疑論という公共の利害に係る見解について,専ら公益を図る目的で行われたことは,その内容から明らかであるから, その意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分で真実であることの証明があったときには,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り, 上記行為は違法性を欠くものというべきであり,仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当な理由があれば, その故意又は過失は否定されると解するのが相当である(最高裁平成9年9月9日第三小法廷判決・民集51巻8号3804頁参照)。

IR3S/TIGS叢書No.1地球温暖化 懐疑論批判 - 東北大学東北アジア研究センターは、個別の言論について具体的に反論しており、その冒頭部で類型に分類しただけに過ぎない「本件9項目」を目の敵にするのは全く意味不明である。 いずれにしても、判決文の通りであろう。

たとえば、大気中のCO₂濃度が増え続けているというのに、温暖化ではなく、寒冷化の兆しが見えてきたこともそのひとつである(甲5-3号証)。

1880年以降の世界平均気温は次のようになっている。

1891年以降の平均海面水温は次のようになっている。

「寒冷化の兆し」などは観測データの何処にも存在しない。

自分に都合のよりルールを勝手に作る槌田敦氏

被告は答弁書において、「『地球温暖化懐疑論批判』の内容は、地球温暖化という公共の利害に関する事項」についての論評であり(答弁書p3)、また「地球温暖化問題という公共の利害に関する事項についての見解」(答弁書p4)ということばを使って、公益性を強調し、名誉毀損や侮辱という不法行為ではないかのように主張する。

この議論は倒錯している。 公共と名誉毀損との関係は、たとえば公務員の行為を一般人が批判するとき、公共ということでこれを名誉毀損とはしない場合に用いられる。 しかし、公的機関である東京大学が一般人を批判する場合に、公共を理由に一般人への名誉毀損が免責されることはありえない。

東大IR3S『地球温暖化懐疑論批判』名誉毀損訴訟東京地方裁判所一審原告準備書面(1) - 「環境問題」を考える

さらに、国立大学法人法によって設立される東京大学は準国家機関です。 その準国家機関が「公共の利害」を理由に一般人の論述を攻撃することは、表現の自由に対する国家権力による侵害であり、憲法第21条に違反します。

東大IR3S『地球温暖化懐疑論批判』名誉毀損訴訟東京地方裁判所一審原告請求趣旨変更申し立て - 「環境問題」を考える

エ この点について,原告は,被告東京大学は,準国家機関であり,表現の自由を享有せず,国民の学問の自由を守る立場にあるから,本件9項目の記載や本件本文の記載による名誉穀損について,公共の利害に関する事項について,公益を図る目的での論評であるとの主張は無意味である旨主張する。 しかし,被告東京大学は,国立大学法人法2条1項に規定される国立大学法人であるところ,憲法第三章に規定する国民の権利及び義務の各条項は,性質上可能な限り,内国の法人にも適用されると解すべきであり, 国立大学法人は,憲法23条で保障される学問の自由を確保するために,大学の自治や教育研究の特性に配慮して,独立行政法人とは異なる法人類型として設けられたものであって,その性質上,表現の自由や学問の自由を享有するものと解するのが相当である。 国立大学法人がこれらの自由を享有しないという考えは独自の見解であるというほかない上,本件8項目の記載と本件本文の記載は,上記(2)のとおり,被告東京大学の見解そのものであるなどということはできないのであって,原告の上記主張は,その前提を欠くと言わなければならない。

また,被告東京大学を中心とするIR3Sが,被告明日香らのコメント「Ver.3.0」を学問的に価値のあるものと評価して,これを書籍として出版する活動は,国立大学法人法22条1項に規定する「当該国立大学法人以外の者との連携による教育研究活動」(3号),「当該国立大学における研究の成果を普及」(5号)及び「前各号の業務に附帯する業務」(7号)に該当するものであって,同条に違反するなどということもできない。

まず、「公共の利害」が「公務員の行為を一般人が批判するとき」に限定されるとする根拠が何もない。 「公共の利害」における「利害」を受けるのは、言うまでもなく、「公務員」ではなく、一般国民である。 つまり、「公共の利害」とは一般国民の利害である。 そして、その「公共の利害」に影響するのは「公務員の行為」だけではないのだから、「公務員の行為を一般人が批判するとき」に限定されるわけがない。 ちなみに、刑法上は次の2つは明確に区別されており、どちらも「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とされているので、法解釈上でも「公共の利害」が「公務員の行為を一般人が批判するとき」に限定されるとする理由はない。

- 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合(刑法第230条の2第1項)

- 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合(刑法第230条の2第3項)

「公的機関である東京大学が一般人を批判する場合に、公共を理由に一般人への名誉毀損が免責されることはありえない」も全く意味不明である。 「公共の利害」に関するデマを正すのは、公的機関として当然の責務である。 「公共を理由に一般人への名誉毀損が免責され」ないとなっては、公的機関としての責務を果たせなくなる恐れがある。

言論による批判行為が「表現の自由に対する」「侵害」とする主張も意味がわからない。 あらゆるメディアでの情報発信を規制されたなら、「表現の自由に対する」「侵害」と言うこともわかる。 しかし、槌田敦氏は、他にいくらでも反論する機会はあるのであり、言論による批判を受けたことをもって「表現の自由に対する」「侵害」に当たるわけがない。

概ね、判決文の通りである。

訴訟相手の主張の真実性を自ら証明する槌田敦氏

(2)「定量的評価と定性的評価」(p3)について

これは議論26に対するもので、原告はこれによりふたたび特徴4を貼り付けられた。 ここで、被告東京大学は「水蒸気を含むさまざまな温室効果ガスの寄与度が定量的に明らかにされている」という計算結果を根拠に、原告の定性的な反論を否定した。 しかし、水蒸気の温暖化効果は雲の生成など複雑であり、確定された計算結果は未だ得られていない。 したがって「定量的に明らか」という被告の主張は真実ではなく、虚偽の特徴を原告の議論に貼り付けたものであり、被告による名誉穀損の上塗りである。

ところで、被告東京大学は、この特徴4すなわち「定量的評価が進んでいる事項に対して、定性的にとどまる議論を持ち出して否定する」ことがさも悪いことのように主張する。 しかし、定性的議論によって否定されるような定量的評価は科学に値しないことを被告東京大学は理解していない。 この文章は科学者の書いた文章とはとても思えず、的外れな非難をするものである。

東大IR3S『地球温暖化懐疑論批判』名誉毀損訴訟東京地方裁判所一審原告準備書面(4) - 「環境問題」を考える

(2)議論26、明日香陳述書(乙8)4(2)(p2)、9項目の特徴④「定性的」について

定性的な反論により否定されるような定量的研究は研究に値しない。 これは自然科学研究のイロハである。 原告に貼り付けた特徴④は真実ではない。

原告の議論に貼り付けた特徴④を真実と考えるならば、釈明されたい。

(7)議論17、住陳述書(乙9)3(4)(p3)、9項目の特徴④「定性的」について

定性的な反論により否定されるような定量的研究は研究に値しない。 これは自然科学研究のイロハである。 原告に貼り付けた特徴④は真実ではない。

特徴④が真実であれば、釈明されたい。

東大IR3S『地球温暖化懐疑論批判』名誉毀損訴訟東京地方裁判所一審原告陳述書(2) - 「環境問題」を考える

特徴④「定性的にとどまる言説」について

被告住は、議論17を代表例として、人為的C02の吸収先について、6つの独立した定量的研究があり、これを定性的にとどまる説で否定するのは正しくないとする(乙9、p3)。

一般的に、定量的とは数値計算のことで、用いる計算式や代入する数値は研究者により任意に決めることができる。

したがって、その計算は定性的に知られた事実で検証されなければならない。 被告住はこの科学の検証過程が理解できていないようである。

この問題では、6種類の数値計算での予測では、すべて森林は増えたことになる。

しかし、これは現実の環境破壊(FAO報告)と矛盾する。

このように定性的考察で否定される数値計算は無意味であり、原告に対する特徴④の貼り付けは真実ではない。

東大IR3S『地球温暖化懐疑論批判』名誉毀損訴訟東京地方裁判所一審上申書 - 「環境問題」を考える

これにつきましてはここには定量的な分析がなされておるというふうに記載されていますけれども,ここは原告の見解としては,これについては定性的に知られた事実で検証しなければならないという,そういうお考えなんでしょうか。

そうです。

東大IR3S『地球温暖化懐疑論批判』名誉毀損訴訟東京地方裁判所一審原告尋問調書 - 「環境問題」を考える

特徴④について、住被告はIPCCでの計算を強調するが、これによれば森林は増えることになる。 しかし、FAOは森林は減ったとしている。 定性的考察で否定されるような定量的考察は無意味である(槌田調書p4)。

東大IR3S『地球温暖化懐疑論批判』名誉毀損訴訟東京地方裁判所一審最終準備書面 - 「環境問題」を考える

(原告の主張)

(ウ) 項目エ(定量的評価が進んできている事項に対して,定性的にとどまる言説を持ち出して否定する)について,本文の議論17(研究3)を挙げるが,議論17についての懐疑論に対する反論は,定性的な考察で否定されるような定量的考察は無意味であるから,誤りである。

第3 当裁判所の判断

証拠(甲7,乙9,原告本人)と弁論の全趣旨によれば,本文の議論17(研究3)にあるとおり,6つの独立した手法を用いた定量的な分析がされている事項(海洋炭素量減少の否定)に対して,原告は,定性的な考察に合わない計算はいくら計算しても誤りであるとの立場をとっていることが認められる。 このことは,温暖化説の定量分析の正誤や原告の立場の当否等,評価にわたる部分を除くと,温暖化説が定量的な分析をしたことについて,原告が定性的な言説で批判するものと理解し得るから,項目エの論評が前提としている事実は真実であると認めるほかない。

これについては、槌田敦氏が何を言いたいのかサッパリわからない。 名誉毀損裁判で問われる真実性は、摘示事実の真実性であって、その摘示事実に対する評価内容の真偽ではない。 つまり、ここで問われる真実性とは、槌田敦氏が「定量的評価が進んできている事項に対して,定性的にとどまる言説を持ち出して否定する」行為を行なっているかどうかであって、その行為に対する「反論は」「誤りである」かどうかではない。 もしも、摘示事実が真実であるにも関わらず批判内容に間違いがあることをもって名誉毀損が成立するなら、自由な論評は一切できなくなるので、それこそ言論の自由の侵害であろう。 分かりやすく言えば、「彼はAだと主張しているが、それはBという理由で誤りである」という言論が名誉毀損に該当するかどうかで問われる真実性は、「彼はAだと主張している」ことに対してであり、「それはBという理由で誤りである」ことに対してではない。 もしも、「彼はAだと主張している」ことが真実ではないならば、事実無根の言いがかりをつけていることになり、極めて不当な行為となる。 また、事実関係は証明が容易でないことも多いため、その場合は当事者による問題解決が困難となる。 ただし、「彼はAだと主張している」ことが真実であるならば、少なくとも、事実無根の言いがかりはない。 また、事実関係の証明が不要なら、純粋に理論や論理で決着をつければ良いことであり、当事者による問題解決が可能である。 だから、摘示事実の真実性が問われるのであって、摘示事実が真実であるならば法律が介入する問題ではないから免責対象となるのである。 よって、槌田敦氏が実際には言っていないことを、あたかも、言ったかのように主張して批判すれば、真実性が成立しない。 しかし、槌田敦氏が実際に言ったことを前提にして槌田敦氏を批判するなら、「反論は」「誤りである」かどうかに関係なく、真実性が成立する。 摘示事実が真実であるならば、槌田敦氏自身の自己責任で反論すべきことであって、裁判所に訴える理由が成立しない。

槌田敦氏は、複数の訴訟資料において、「人為的C02の吸収先について、6つの独立した定量的研究」に対して「6種類の数値計算での予測では、すべて森林は増えたことになる」という「定性的考察で否定される数値計算は無意味」とし、「定性的議論によって否定されるような定量的評価は科学に値しない」と明確に主張している。 原告尋問でも、「定量的な分析」「については定性的に知られた事実で検証しなければならないという,そういうお考えなんでしょうか」と問われて、槌田敦氏は「そうです」と明言している。 この槌田敦氏の用意した資料および証言は、槌田敦氏が「定量的評価が進んできている事項に対して,定性的にとどまる言説を持ち出して否定する」行為を行なっていることを証明している。 つまり、槌田敦氏は自らの証言で「定量的評価が進んできている事項に対して,定性的にとどまる言説を持ち出して否定する」の真実性を証明したわけである。 槌田敦氏自身が摘示事実の真実性を証明する証言を行なっているのだから、これに対する裁判官の「項目エの論評が前提としている事実は真実であると認めるほかない」とする判断は当然のことであろう。 槌田敦氏は、摘示事実の真実性については争わず、摘示事実に対する「反論は」「誤りである」とする主張しかしていないだから、これは論点をすり替えた明確な言い掛かりである。

【補足】科学の世界では定性的議論よりも定量的評価が優先される

尚、科学の世界では、通常、定量的評価によって否定されるような定性的議論は科学に値しないと考える。 それこそが「自然科学研究のイロハ」である。

確かに、「定量的とは数値計算のこと」であり、「用いる計算式や代入する数値は研究者により任意に決めることができる」のは事実である。 しかし、ここで言う「任意に」とは、実測データ等と一致させるための試行錯誤が思う存分できるという意味であって、持論に都合の良い結果が出るように好き勝手な値が選べるという意味ではない。 言うまでもなく、計算結果の検証に用いる実測データ等は「研究者により任意に決めること」はできない。 「研究者により任意に決めること」ができない実測データ等と比較して偶然では説明不可能なくらい良く一致するからこそ、「用いる計算式や代入する数値」は正しいと推測できるのである。 事実、ニュートン以降の近代科学では、ずっと、実測データ等と一致する「用いる計算式や代入する数値」が正しい理論として扱われてきた。 例えば、量子力学の標準理論や相対性理論も、「定性的議論」では到底受け入れがたい理論であるが、「研究者により任意に決めること」ができない実測データ等と一致するから、正しい理論として受け入れられているのである。 地球温暖化論も、同様に、「研究者により任意に決めること」ができない実測データ等と比較したうえで非常に良く一致することを確認したものである。 もちろん、現在においても、地球の気温・水温、および、各種要因の完全な関係式は構築されていない。 また、検証に用いるデータのうち、地球規模の観測が開始される前の古気候学から復元したデータは確率的な不確実さを持っている。 ある程度の不確実さを含むという意味では、確かに、「水蒸気の温暖化効果は雲の生成など複雑であり、確定された計算結果は未だ得られていない」。 しかし、その不確実さが、地球気候の大まかな傾向を論じるのに十分な程度に低減できているという点では、「研究者により任意に決めること」ができない実測データ等と比較検証はされており、「水蒸気を含むさまざまな温室効果ガスの寄与度が定量的に明らかにされている」のである。 ようするに、地球温暖化論は、ある程度の不確実さについて未知の部分が多く残されているが、大まかな傾向としてはほぼ正しいと確認されているのである。 そうした不確実さに対して、10〜20%くらいは間違っている可能性があると主張するならともかく、「科学に値しない」などとは勘違いも甚だしい。

それに対して、「定性的に知られた事実」とやらも、その考察内容を「研究者により任意に決めることができる」。 そして、この場合の「任意に」とは、持論に都合の良い結果が出るように好き勝手な理屈をコジツケることができるという意味である。 何故なら、定性的である以上、実測データ等と比較検証することは不可能だからである。 だから、「自然科学研究のイロハ」として、「定量的評価」と「定性的議論」が食い違う時は「定量的評価」の方が重視されるのである。 言い換えると、「定性的議論」が正しいと主張するためには、その「定性的議論」と矛盾せず、かつ、「研究者により任意に決めること」ができない実測データ等と一致する「計算式や代入する数値」が存在することを示さなければならない。 「定性的議論によって否定されるような定量的評価は科学に値しない」こそ、「科学者の書いた文章とはとても思えず、的外れな非難」であろう。 まあ、槌田敦氏は「科学の検証過程が理解できていない」到底科学者とは呼べない人物なのだから、「科学者の書いた文章とはとても思えず、的外れな非難」なのは当然のことであるが。

もしも、「定性的議論によって否定されるような定量的評価は科学に値しない」のだとすると、量子力学の標準理論や相対性理論も「科学に値しない」ことになってしまう。 もしかすると、槌田敦氏は、時代錯誤のエーテル仮説を支持するのだろうか。 この点について科学者を自称する槌田敦氏の見解を聞いてみたい(笑)。

| 仮説 | 定性的評価 | 定量的評価 |

|---|---|---|

| 標準理論 | 常識に反する | 実験結果によく一致する |

| 非古典的隠れた変数理論 | 常識に反する | 実験結果によく一致するが標準理論より複雑 |

| 古典的隠れた変数理論 | 無理がない | 実験結果と矛盾する |

| 標準理論と数学的に等価でない理論 | - | 実験結果と矛盾する |

槌田敦氏の主張するように「定性的議論によって否定されるような定量的評価は科学に値しない」のであれば、標準理論や非古典的隠れた変数理論は「科学に値しない」ことになる。 言うまでもなく、大多数の物理学者の見解は全く逆で、標準理論が受け入れられて、非古典的隠れた変数理論は支持されないが間違っているとも言えない、かつ、実験結果と一致しない理論は間違いという立場である。

裁判所の判断

以上のとおり,本件9項目の記載(項目ア,イ,エ,キ及びケ)と本件本文アの記載は,公共の利害に係る見解について,専ら公益を図る目的で行われたもので, その意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分で真実であることの証明があり,かつ,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものということもできないから,上記行為は違法性を欠く。

また,前記のとおり,その余の本件9項目の記載や本件本文の記載は,そもそも原告に向けられたものと認めることができず,名誉穀損の問題が生ずる余地がない。

そうすると,本件書籍に関する原告の名誉穀損による不法行為の主張は理由がなく,本件書籍をIR3Sの事業の一環として出版した被告東京大学の行為についても不法行為が成立する余地がない。

以上は、当然の判決であろう。

槌田敦氏による訴訟恫喝の証拠

本日の高裁第2回口頭弁論において、裁判長は、4名の被控訴人(小宮山、住、濵田、明日香)に対する当事者尋問の申請について「採用しない」と述べ、「結審する」と通告しました。

そこで、原告は、「尋問という立証が封じられるのであれば、もはや高裁に期待するものはない。控訴を取り下げる。取り下げ理由書は後に提出する」と述べました。

攻撃されたら黙っていないということで始めた裁判で、提訴(2009.12.28)からちょうど3年になりましたが、「名誉棄損」と「学問の自由侵害」裁判を閉じることにしました。

控訴審に関するその後の情報がないと思ったら、槌田敦氏は、いつの間にか控訴を取り下げていたようだ。

しかし、槌田敦氏の言動は全く意味不明である。 「尋問という立証」は本人だけが知る事実関係を明らかにするための手段である。 一方で、名誉毀損は公開された情報で名誉が毀損されたという事実だけで成立する。 発信者による名誉毀損の意志も必要なければ、当事者以外が知り得ない約束等も必要ない。 だから、名誉毀損を証明するための証拠は、公開された情報だけで完結しており、「尋問という立証」でしか得られないものはない。 もしも、真実性・相当性や公共性・公益性について発信者本人しか知り得ない情報があれば、それを当事者に確認しないことは免責理由の立証を困難にするかもしれない。 しかし、それは名誉毀損が成立するかどうかの立証とは全く関係がなく、訴えの理由に嘘がない限り、「尋問という立証」ができないことで原告側にとっての不利益は一切発生しない。 よって、「刊行物『地球温暖化懐疑論批判』(甲7号証)」を配布したことで名誉毀損が成立しているなら、「刊行物『地球温暖化懐疑論批判』(甲7号証)」の提出で名誉毀損の成立を証明できているはずである。 それならば、「4名の被控訴人(小宮山、住、濵田、明日香)に対する当事者尋問の申請」を必要とする理由が成立していないのだから、裁判長の「採用しない」との判断は当然であろう。 それで「立証が封じられる」と主張するなら、槌田敦氏は何を根拠に名誉毀損だと主張していたのか。 「尋問という立証」で初めて名誉毀損の事実が明らかになるなら、そもそも、提訴の段階で名誉毀損が成立していないことになる。 そして、提訴の段階で成立していない名誉毀損で訴えたなら、全く疑う余地のない言い掛かり裁判である。 槌田敦氏の言動は、客観的に見れば、「裁判や尋問で嫌がらせをすれば相手が泣き寝入りすると思ったが、そう上手くは行かなかったので裁判をやめた」と言っているに等しい。

裁判の記録を見ると、槌田敦氏は、名誉毀損の立証の役に立たないことを訴状、準備書面、陳述書、申立書、求釈明書に延々と書き連ねている。 どうやら、左翼活動家や反政府主義者と同様、下手な鉄砲も数打てば当たると思っているらしい。 実際は、裁判で下手な鉄砲を打てば打つほど、論点が不明確になるため勝率は下がるのである。 有効打にならない手数をいくら稼いでも裁判では有利にならない。 むしろ、数少ない有効打が多数の無効打に埋もれてしまい、かつ、裁判官の心証も悪化することによって不利になる。 しかも、槌田敦氏は、相手の主張の真実性を証明する証拠を自ら提示してしまっていることにも気づいていない。 このような稚拙な戦術では勝てるはずの裁判でも勝てなくなるだろう。 真っ当な弁護士にとっては、こういう人物は最も厄介な依頼人である。 もっとも、真っ当な弁護士なら勝ち目の全くない裁判の弁護は引き受けないだろうが。

ネット上の反応

(1)時系列解析において微分操作を行うことはよくあることで、そのこと自体を問題視する貴殿の姿勢は理解不能。

では、蒸し物しか出て来ない串揚げ屋の是非を論じる場合、「調理において蒸すことはよくあるので、そのこと自体を問題視する貴殿の姿勢は理解不能」という主張は成立するだろうか。 煮物しか出て来ないバーベキューの是非を論じる場合、「調理において煮ることはよくあるので、そのこと自体を問題視する貴殿の姿勢は理解不能」という主張は成立するだろうか。 当然、このような主張が詭弁でしかないことは言うまでもないだろう。 ここでは長期的傾向を分析するのに「微分操作を行うこと」の是非を論じているのであって、誰も「時系列解析」全般において「微分操作を行うこと」の是非を問うていない。 ここで出した例えで言えば、串揚げやバーベキューで蒸し物や煮物しか出てこないことの是非が論点であって、誰も、料理全般での蒸したり煮たりすることの是非を問うていない。 何故にこのような論点逸らしをしなければならないのか理解に苦しむ。

これは「早まった一般化 」と呼ばれる誤謬でもある。 「時系列解析」と言っても、解析対象のデータの性質や解析目的、それらに応じた様々な解析手段がある。 「微分操作を行うこと」はその中の一例に過ぎない。 にも関わらず、その一例をもって「時系列解析」と一括りにして、「微分操作を行うこと」「自体を問題視する貴殿の姿勢は理解不能」としていることは明らかにおかしい。

再掲すると、データを加工して利用することもあるが、その場合は加工方法の妥当性を慎重に検討する必要がある。 そして、次のいずれかの条件に反する場合は、加工の必要性がないか、もしくは、加工方法が不適切である。

- 加工する正当な目的が明確であること(特定の結論を導出することは正当な目的足り得ない)

- 数学的および科学的に見て、その正当な目的に適合した加工方法を用いること

- 加工により許容できない虚構が生じないこと

この場合は、槌田敦氏は「長期的傾向を除くことなくこの問題を検討する」と主張しており、それが正当な目的であるならば、短期的傾向を強調し、かつ、長期的傾向を抑制する「微分操作を行う」ことは、その正当な目的に適合しない。 長期的傾向を分析するなら、長期的傾向を強調し、かつ、短期的傾向を抑制する積分操作の方が適切な処理であり、それと逆の「微分操作を行う」正当な理由はない。 よって、この場合に限れば、正当な目的に反する「微分操作を行う」「こと自体を問題視する」のは当然のことであろう。

(4)海の某氏の思考実験で、微分操作で長期変動が除かれるのは、y=atという線形関係を与えたから。

どのような関数であろうと「微分操作で長期変動が除かれ」ることはこの論文はリジェクトだ - 海の研究者で定量的に解説されている。 というか、既に説明した通り、周期Tの変動が「微分操作」で2π/T倍になることは数学・科学においては常識である。 つまり、「y=atという線形関係を与え」るかどうかに関係なく「微分操作で長期変動が除かれる」ことは数学・科学においては常識である。 尚、この論文はリジェクトだ - 海の研究者の長周期成分は、明らかに3次以上の曲線であり、「y=atという線形関係」には到底見えない。

見え透いたトリックであり、実際には線形ではないので図4でCO₂増加率には増加トレンドが残っている。

確かに、「図4」の「CO₂増加率」には「増加トレンド」が僅かに残っている。 しかし、温度変化率の「増加トレンド」は目視では確認できず、温度変化率と「CO₂増加率」の長期変動=「増加トレンド」は比較できない。 ゆえに、気温と比較されて「気温がCO₂濃度に先行して変化する」とされているのは、明らかに数年程度の時間スケールの変動である。 その意味で、「図4」の「CO₂増加率」からは「長期変動が除かれ」ているのであるから、一方にだけ出涸らしの長期変動が少し残っていることは何の言い訳にもなっていない。 「長期的傾向」を無視して数年周期の変動しか比較していないことは明らかなのに、出涸らしの「長期的傾向」が僅かに残っているかどうかに論点をすり替える方こそ「見え透いたトリック」であろう。

(2)微分操作をとらない限り、結論である近似式y=2.39x+1.47は得られない。

「〇〇をとらない限り、結論である□□は得られない」は完全にアウトである。

もしも、特定の結論を導くことを目的としたデータの加工方法を正当化できるなら、

~と言う言葉をローマ字にして逆さまにする

次に☆☆と言う単語を加え、意味不明の言葉をノイズとして取り除くと~残った言葉は☆☆を表していたんだよ!

【バカマンガ】MMRを読み返して - ヘルズブログ

のMMRコピペのようなやり方も正当化されてしまう。

言うまでもなく、ある結論が不適切なデータ加工をしなければ導けないのであれば、それは、その結論が正しくないことを示唆している。

正しくない結論に導くために不適切なデータ加工を行うなら、それは事実に反する結論を導く恣意的な操作であろう。

元のデータからは導けない結論が、「微分操作」という短期的傾向を抽出する方法でのみ導けるなら、言うまでもなく、その結論は短期的傾向に関するものである。

「微分操作」という短期的傾向を抽出する方法でしか導けない結論であるなら、言うまでもなく、その結論が長期的傾向を示したものではないことは明らかである。

仮に、「微分操作」をとった結果としてある種の結論を導ける可能性に気づいたとしても、それでは特定の結論を導くための恣意的な操作となるだけであって、そのことをもって「微分操作」を正当化することはできない。 その場合は、特定の結果を導くという恣意的な目的ではなく、何をどう分析するかの正当な目的に照らして適切な手段であることを示すか、あるいは、そうした正当性を示せる別の方法を用いて同様の結論を導く必要がある。 後者の可能性について後で説明する。

(3)グラフとは「振幅」のみを読み取るものではない。 当該論文にはわざわざ「この曲線と基軸との間の面積は、CO₂濃度の長期的傾向を示す」という注釈が入っている。

全く意味不明である。 単純に「曲線と基軸との間の面積」が直感的に読み取りにくいだけでなく、2つのグラフの「基軸」を一致させていないこともあり、目視で面積を読み取って比較することは極めて困難である。 長期的傾向を見るならば、長期的傾向を直接グラフで表示すれば良いのであって、長期的傾向を読み取りにくくする意味がない。 そもそも、論文中では「曲線と基軸との間の面積」を比較しておらず、「振幅」の変動「のみを読み取」って結論を導いているのだから、「『振幅』のみを読み取るものではない」という指摘は明らかに事実に反している。

私は近藤氏・槌田氏が導出した式、

y=2.39x+1.47 (y:CO₂の濃度変化率(ppm/year)、x:全球平均気温の偏差(1969~2003))

を高く評価しています。

槌田論文のデータを元に「この式」を用いて気温からCO₂濃度を求める。

結果は非常に微妙である。 一致していると言えば一致しているが、一致していないと言えば一致していない。 既に解説した通り、槌田敦氏による「気温が原因でCO₂濃度の年間増加量が決まる」との仮説は、荒唐無稽であるばかりか、世界の月平均二酸化炭素濃度の実測値とも激しく矛盾するのでここでは取り扱わない。

世界の月平均気温偏差(℃) - 気象庁 二酸化炭素濃度の経年変化 - 気象庁

34年間のCO₂変動と気温変動の関係が、これほどシンプルな関係で表現できるのは驚きです。

結果側を微分しているのに「シンプルな関係」とは全く意味不明である。 結果を求めるパラメータが微分されたり積分されたりしていることは珍しくない。 しかし、通常は、結果側を微分・積分するという表記はしない。 「この式」に基づいて解を求めるためには、温度を時間の関数に置き換えた上で、関係式を積分する必要がある。 最初からそうした処理をして結果側を微分・積分しない式を示せば良いのに、敢えてそれをしていないのだから、この関係式が無駄に複雑であることは誰の目にも明らかであろう。 言い換えると、「34年間のCO₂変動と気温変動の関係」の複雑さを式の外側に追いやった結果が「この式」である。 しかし、どのように式を加工しようとも、「この式」の外側に複雑さが存在する事実は消えてなくならない。 よって、「この式」の単純さは「34年間のCO₂変動と気温変動の関係」が「シンプルな関係」であることを示さない。

もちろんその物理的な解釈には異論はありますが、この式自体は間違いなく正しいので、読者はその意味をよく考えるべきだと思います。

根拠が示されていない以上、「この式自体は間違いなく正しい」などとは到底言えない。 既に説明した通り、年平均気温と年平均二酸化炭素濃度の関係もあまり一致していないうえ、月平均二酸化炭素濃度の推移と致命的に矛盾する。 証明として全く役に立たない以上、「この式」は完全な無用の長物である。

そもそも、「この式」の書いてある第6図の元になる第5図が全く意味不明である。 「CO₂濃度の変化が1年程度遅れて現れる」第4図を根拠にしていたのに、何故、「このふたつの曲線はいくつかのずれがあるものの見事に対応している」第5図にしなければならないのか、理由が全く説明されていない。 というか、槌田敦氏は微分積分で位相が90°シフトすることを全く理解していないようだ。 だから、位相が約90°ずれている場合は、片方を微分または積分すれば同相になるのは当たり前である。 だから、第5図は短期変動の時間のズレが位相換算で約90°相当であったことを示しているにすぎない。

本ページの正当性(名誉毀損は成立しない)

槌田敦氏は裁判での言論封殺がお好きなようであるので、将来の保険のために記載しておく。

真実性・相当性

本ページにおける槌田敦氏の言動内容は全て次に記載されたものである。

- 日本気象学会に掲載拒否された論文の共著者であり、かつ、槌田敦氏の擁護者である近藤邦明氏のサイト

- 名城大学公式サイト

- J-STAGE等の公的な学術情報サイト

よって、名誉毀損の成立要件である具体的事実の摘示は、これらの情報源に全責任があり、当ページの問題ではない。 仮に、引用が具体的事実の摘示にあたるとしても、真実であると信ずる相当の理由が成立しているから、名誉毀損は成立しない。 何故なら、擁護者である共著者が槌田敦氏にとって不利になる嘘をつくとは到底考えられないし、大学公式サイトや公的な学術情報サイトに嘘があるとは考えられないからである。

公共性・公益性

地球温暖化の真偽は社会に重大な影響を与える公益性の高い問題である。 何より、槌田敦氏自身が次のように主張しているのだから、本件に公共性・公益性があることは槌田敦氏も認めているはずである。

言い出しっぺの物理学者を含む科学者とこの説にしたがって経済政策を提案する経済学者はこの間違った説の流行について、社会的責任を果たすべきであると考えます。

槌田敦氏の科学者としての実績についても、地球温暖化に関する槌田敦氏の主張の信憑性に関わる情報であるので、同様に公共性・公益性がある。

総合案内

科学一般

疑似科学等

- 疑似科学

- 数学や科学への無理解

- 疑似科学を批判する疑似科学

- STAP細胞論文捏造事件

- CCS地震原因説

- 地球温暖化懐疑論

- 疑似科学者列伝