多世界解釈

本物と通俗説

量子力学における本物の多世界解釈は通俗説とはかなり違う。

多世界解釈の本質は驚くほど単純である。 まず、量子論の数式が示すことは正しいと仮定しよう。 そして、何が起きているかを、エンタングルメント(絡み合い)、デコヒーレンス(干渉性の喪失)、そして一貫した歴史という、3つの比較的新しく認識された概念を使って説明しよう。

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.167

多世界解釈では、シュレーディンガーの猫は次のようになる。

- 最初はα粒子放出と未放出の可能性の間には互いに干渉性がある

- α粒子と粒子検出器等との相互作用により量子もつれが生じ次の一連の可能性の重ね合わせとなる

- α粒子放出-粒子検出-毒ガス放出-死んだ猫-死んだ猫を見る人間

- α粒子未放出-粒子未検出-毒ガス未放出-生きている猫-生きた猫を見る人間

ここまではHugh Everett Ⅲの相対的状態方程式で想定されている。 さらに、多世界解釈の創始者であるBryce Seligman DeWittは、射影仮説(波動関数の収縮)に相当する現象として世界の分岐を想定した。

- α粒子放出と未放出の可能性の間の干渉性が失われて世界が分岐する

- 猫が死んだ世界

- 猫が生きている世界

後に、Heinz-Dieter Zehは、干渉性の喪失のメカニズムとして量子デコヒーレンスを提唱した。 良くある間違いとして、典型的な事例は以下のパターンに集約される。

- 量子力学と無関係な単なる並行世界論

- デコヒーレンスのないHugh Everettの"Relative State" Formulationのみ

Hugh Everettの"Relative State" Formulation(相対的状態の定式化)

Hugh Everett Ⅲは、"Relative State" Formulation of Quantum Mechanics(1957)で、射影仮説のない式を立てた。 この式は、平たく言うとマクロのレベルの一連の量子もつれを想定している。 これをHugh Everettの相対的状態の定式化と言う。

Hugh Everettの定式化では、1つのobserver state(観測者の状態)が測定対象の1つのstateに1対1で対応しており、observer state(観測者の状態)が相互干渉性を持たない"branches"(分岐)状態であるため、観測者の認識としては1つのstateしか観測できていないように感じられる、と考えているようである。 しかし、科学理論としては、射影仮説の排除に全く成功していない。

エベレットが自分の理論を最初に展開したとき、世界の分岐には言及しなかった。

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.180

射影仮説は,量子論が,実験事実と合致しかつ無矛盾な理論体系になるために必要であるからこそ導入された公理なのである.

量子測定の原理とその問題点 by 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系&東京大学大学院理学系研究科物理学専攻:清水明教授

多世界解釈の支持者は、射影仮説を目の敵にします。

射影仮説には2つの役割があります:

(A)異なる測定値に対応する量子状態の間の干渉をなくす

(B)干渉のなくなった複数の量子状態の中からどれかひとつを選び出す

よく見ると、多世界解釈もこれらと等価なことを仮定しています。

・Everetの原論文には(A)がなかったのでWignerの厳しい批判に遭った

→今は(A)を仮定するのが普通

・自分自身はどれかひとつのbranchのみを知覚する

→(B)と同じ

だから、コペンハーゲン解釈を言い換えているだけです。

「Everetの原論文」には「実験事実と合致しかつ無矛盾な理論体系になるために必要」な射影仮説相当部分がなかったため「Wignerの厳しい批判に遭った」のである。 これを分かりやすく説明する。

二重スリット実験の真相で説明した通り、二重スリット実験では、右側スリット通過した測定対象のstateと相関するobserver state(観測者の状態)の測定結果は、左側スリットを通過した測定対象のstateの影響を受けている。 これと整合するためには、測定前の測定対象のstateは可干渉でなければならない。 もしも、測定前の測定対象のstateが不干渉であったなら、二重スリット実験の結果も次のように干渉縞が発生しないはずである。

また、観測後の結果が確定しているなら、測定後のobserver state(観測者の状態)は不干渉でなければならない。 もしも、測定後のobserver state(観測者の状態)が可干渉であったなら、二重スリット実験の結果も次のように滑らかなグラデーションになるはずである。

実際の二重スリット実験では、測定前の測定対象のstateは可干渉であり、かつ、測定後のobserver state(観測者の状態)は不干渉であるので、次のような結果が得られる。

測定後の測定対象のstateが可干渉であると仮定すると、測定対象のstateを通じてobserver state(観測者の状態)も可干渉となるはずである。 だから、測定後のobserver state(観測者の状態)を不干渉とするためには、測定後の測定対象のstateも不干渉でなければならない。 つまり、測定対象のstateは測定前後で可干渉から不干渉へと遷移する必要がある。 この遷移、すなわち、干渉性の喪失は正しく射影仮説そのものである。 このように、「Everetの原論文」の理論を適用しても、射影仮説相当部が「実験事実と合致しかつ無矛盾な理論体系になるために必要」であることには変わりない。

シュレーディンガーの猫の思考実験においても、同様に測定前の測定対象のstateは可干渉であり、かつ、測定後のobserver state(観測者の状態)は不干渉である必要がある。 測定前の測定対象のstateが不干渉であるなら、生きている猫と死んでいる猫の重ね合わせを考える必要はなくなり、思考実験を提示する理由がなくなってしまう。 また、測定後のobserver state(観測者の状態)が可干渉であれば、観測者は生きている猫と死んでいる猫の重ね合わせ状態を目の当たりにすることになる。 よって、シュレーディンガーの猫の思考実験で提示された問題を解決するためにも、やはり、射影仮説に相当する干渉性の喪失が必須となる。

本物の多世界解釈

多世界解釈の本質は驚くほど単純である。 まず、量子論の数式が示すことは正しいと仮定しよう。 そして、何が起きているかを、エンタングルメント(絡み合い)、デコヒーレンス(干渉性の喪失)、そして一貫した歴史という、3つの比較的新しく認識された概念を使って説明しよう。

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.167

このうち、エンタングルメント(量子もつれ)と一貫した歴史については、既に、Hugh Everettの論文の中に登場している。 問題は、Hugh Everettの論文にないデコヒーレンスが何処から出てきたかである。

残念ながらエベレットが論文を書いていたとき、デコヒーレンスの数学は十分に理解されておらず、なぜ異なる歴史は分岐しつづけ、お互いの間の干渉がどんどん小さくなるのか、十分に明らかではなかった。 そこで、別の物理学者ブライス・ド・ウィットはエベレットの理論を改良しようとしたが、振り返ってみると彼の仕事は役立ったとは言えなかったが、「多世界」という用語を造り出し、存在する各世界を、確率ゼロの存在しない世界によって完全に分離させるメカニズムを追求したのは彼である。

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.179

これによれば、Many-worlds interpretation(多世界解釈)の命名者と、世界の分岐の考案者はBryce Seligman DeWittである。

物理学講師の吉田伸夫氏も、

多世界解釈そのものは、Everettの議論を発展させたdeWittらによって主張された

古典スキームの終焉2 - 科学と技術の諸相

であるとしている。

世界の分岐の概念を導入すれば、測定前の測定対象のstateが可干渉であることと、測定後のobserver state(観測者の状態)が不干渉であることが両立できるので、量子力学の様々な実験結果を説明できるようになる。

しかし、ここでも、まだ、デコヒーレンスは出て来ない。

ハイデルベルク大学のディーター・ツェヒは重要なことを発見した。

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.131-132

本書によれば、デコヒーレンスは1970年にHeinz-Dieter Zehが発見したとされている(On the Interpretation of Measurement in Quantum Theory, Foundation of Physics, vol. 1, pp. 69-76, 1970)。 以上のとおり、多世界解釈とは、Hugh Everettの定式化に、デコヒーレンスを積極的に導入し、波動関数の収縮メカニズムを明確に説明する立場らしい。 Hugh Everettは、波動関数の収縮を排除しようとして"Relative State" Formulation(相対的状態の定式化)を目指したようである。 多世界解釈は、Hugh Everettの試みとは逆に、波動関数の収縮の合理的な理由付けを試みているようだ。 つまり、Hugh Everettの仮説と多世界解釈は、同じ式を使いながら、180°真逆の解釈なのである。 実験結果との整合性を考えれば、多世界解釈の方が現実的な選択だろう。

多世界解釈の大きな、しかし、自明ではない利点は、非局所的効果を含まないことである。 このことについての議論を呼んだ数学的証明がデイビッド・ドイチとパトリック・ヘイデンにより2000年に発表され、ハーベイ・ブラウンとクリス・ティンプソンによる2002年の論文は、厳密な言葉での説明を提示した。

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.173

「非局所的効果を含まないこと」が「自明ではない利点」とは随分と控えめである。 「数学的証明」が正しいのであれば、それは、十分に自明な利点となるのではないか。

我々の世界は、そこから分岐し始めている歴史によって常に影響されるが、我々自身の世界からマクロ的に異なり始めた世界の影響は、デコヒーレンスのために急速に減るので、単にそれは消滅すると仮定する。

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.232

「デコヒーレンスのために急速に減るので、単にそれは消滅すると仮定する」はConsistent histories(量子力学の解釈の1つ。著書では「一貫した歴史」と訳されているが、統一された日本語訳はない。)の話である。 先の「非局所的効果を含まないこと」が「自明ではない利点」となることは、Consistent historiesも同様ではないのか。 著書では、Consistent historiesと比較して多世界解釈に優位性があるとされているが、その説明が何を言いたいかは極めて分かり難い。

一方でドイチや彼の同僚達の新しい多世界解釈では、事象は客観的かつ局所的に展開し、超高速の効果など存在せず、量子的な確率は任意性なしに自然に登場するという、自然を観察する「ガラス窓」を用意する。 この窓は特殊なガラスでできており、我々は分岐する現実を、測定や計算のために使うのに十分、明瞭に見ることができる.

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.235

何が言いたいのか分かり難いが、これまでの説明にない部分を抜き出すと、量子力学の原理に確率論を導入する必要がないことを言いたいようである。

多世界解釈の立場では量子論は、概念的には確率と無縁になり、また人間の意識とも観測とも関係なく解釈できる。 その結果、この世界を実在論的に見ることも可能になる。

consistent historiesでは、デコヒーレンス後にはどれか1つのstateのみが絶対的真実として確定する。 これをシュレーディンガーの猫で説明すると、何らかの確率的過程で猫の生死が決定される。 それに対して、多世界解釈では、デコヒーレンス後にも全てのstateが対等に並存している。 観測者から見るとどれか1つのstateのみが絶対的真実として確定しているように見えるが、それは見かけの現象に過ぎない。 1つのobserver state(観測者の状態)は、1つのstateを除いた他のstateは観測不可能になっている。 しかし、それは他のobserver state(観測者の状態)にも当てはまる相対的現象である。 consistent historiesでは現実の現象としてstateの選択が行なわれているが、多世界解釈ではそれは見かけ上の現象に過ぎない。 デコヒーレンスにおいてどんな持続的なパターンが決定論的に発生すると仮定すれば、stateの選択だけが確率的過程となり、stateの選択がなければ確率的過程は存在しない。 つまり、デコヒーレンスが決定論的な理論である限り、stateの選択がない多世界解釈には原理的に確率的過程は登場しない。 その場合、猫が生きている世界も死んでいる世界も完全に対等に存在しており、どちら一方が確率的過程で選択されることはない。 そして、観測者も、猫が生きている世界の観測者と死んでいる世界の観測者の重ね合わせである。 それぞれのobserver state(観測者の状態)は、最初、自分がどちらの世界のobserver state(観測者の状態)なのかは判別できない。 その後、デコヒーレンスによって世界の干渉性が失われ、それぞれのobserver state(観測者の状態)は、自分がどちらの世界に居るかを知ることになる。 つまり、可観測量は最初から決まっているのであり、確率的に決定されるわけではない。 そして、可観測量は最初から決まっているけれども、測定前に可観測量を知ることができない。 これは、隠れた変数理論である。 つまり、consistent historiesに対する多世界解釈の優位性とは、多世界解釈が隠れた変数理論となり得ることにある。 隠れた変数理論の復活を目論む人にとっては、多世界解釈は極めて重要な解釈となるだろう。

この、仮定なしという主張には議論がある。 実際、多世界解釈の最も有力な支持者たちも、現在、この理論を適用するにはいくつかの前提条件が必要であると認めている。 この問題は後で、より詳しく議論する。

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.169

多世界解釈にも仮定が必要である。

端から見れば非常に類似した信念を共有しているように見えるドイチやバイドマンといった確信的な多世界解釈論者が、お互いに、この理論の基本的な仮定に関して根本的部分で意見が一致していないのはどうしてなのだろうか。

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.220

多世界解釈と呼ばれる解釈にもいくつかの流派があるらしい。

しかし多世界解釈は世界の科学者社会で普遍的に受け入れられているわけではない。

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.177

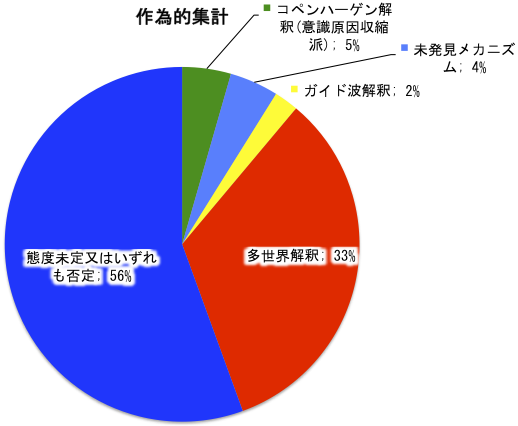

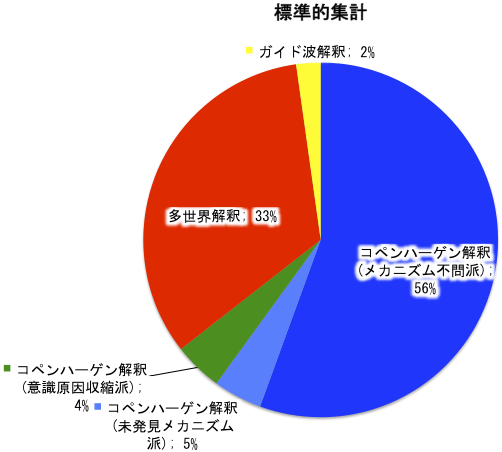

ここで、オビの投票結果である。

この投票がどのようなメンバーのどのような国際会議で行なわれたかは書いていない。 しかし、この本の著者は、多世界解釈が受け入れられていない証拠として用いているので、特に問題はないだろう。 それよりも、投票の主催者Max Tegmarkによる作為的な選択肢操作が気になる。 ここでコペンハーゲン解釈として扱われている解釈の定義は、一般的な定義とも、P.104の著者の定義とも違っている。 「態度未定、あるいは右記の選択肢のいずれにも同意できない」はコペンハーゲン解釈のメカニズム不問派と見なせるし、「未発見の収縮メカニズム」もコペンハーゲン解釈の一派である。 これらを考慮して集計し直すと次のようになる。

これを見る限り、コペンハーゲン解釈が6割以上の支持を集めていると予想できる。 ただし、「態度未定、あるいは右記の選択肢のいずれにも同意できない」には、いずれの解釈とも違う解釈を支持している人も少数ながら存在するかもしれない。 しかし、少数派の動向では結果は大きく変わらないだろう。

パラレルワールドとの違い

由来

多世界解釈の元となったHugh Everettの定式化は1957年発表である。 パラレルワールド(並行世界)の概念は、それより前から存在している。 例えば、次のようなSF作品がある。

- 神々のような人々(H・G・ウェルズ,1923年)

- The Wheels of If(ディ・キャンプ,1940年)

- 発狂した宇宙(フレドリック・ブラウン,1949年)

- Ring Around the Sun(クリフォード・D・シマック,1953年)

パラレルワールドは、似て非なる別世界を作ることを目的としている。 一方、多世界解釈は、物理学的都合からの帰結である。 両者は、似た結論を導くが、その目的は全く違う。

性質

パラレルワールドでは、似た世界にはかなり自由な歴史が認められる。 その時々の個人の選択如何で、大きく異なった世界が生じる。 一方、多世界解釈では、多世界の歴史の自由度は、量子の振る舞いの範囲に限られる。 その時々の個人の選択も、量子の振る舞いの範囲に限られるため、パラレルワールドほど大きな差は生じない。

たとえば、貴方は左右を注意せずに急いで道路を横切ろうとしてトラックにひかれて死んだとする。 この事象に非常にささいな変化があっても、貴方の命は救われていたかもしれない。 たとえば、人間の網膜は個々の光子の衝突に敏感でありうるが、視神経内の神経回路は通常、小さな揺らぎは無視する。 しかしもう1つだけ余分に光子が衝突していたら、神経回路は貴方の脳に、視野の縁にあった高速物体について警告を発し、貴方の命を救っていたかもしれない。 そのようなことが生じた並行世界は無数にあるだろう。

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.243

多世界解釈で、「貴方」が生きている世界と死んでいる世界が並立できるのは、次の全ての条件を全て満足する場合だけに限られる。

- トラックを見ている(たとえば、トラックが背後から迫って来る場合は該当しない)

- 光子1個の差が神経回路の動作を変える(「視神経内の神経回路」が反応するために光子100個が必要な場合、結果が不確定となるためには99.5±0.5個を検出する必要がある。検出数が少なすぎても多すぎても、どちらかに結果が固定される。)

- トラックを認識することで死を回避できる(どのみち間に合わないなら確実に死ぬ)

いずれかの条件が満足されない場合は、生か死に結果が固定されるので、並立不可能となる。 全ての条件を満足するのは、極めて希なケースだろう。

デイビッド・ルイスは、トラックが貴方を殺さなかったとしても、貴方に障害を残すかもしれないと気付いた。

「量子力学の解釈問題―実験が示唆する『多世界』の実在」(ISBN-10:4062576007,ISBN-13:978-4062576000,著:ColinBruce,訳&注:和田純夫)P.245

生と死が並立可能な条件を満たしても、死と大怪我が並立するだけであって、死と無傷が並立するのは難しい。 ただし、事故より前の分岐点を考慮すれば、死と無傷が並立する可能性はないとは言えない。 極端なことを言えば、宇宙の始まりを起点と見れば、多世界解釈でも、歴史の自由度は極めて高くなる。 とは言え、あまり分岐点を遡りすぎると、「貴方」が産まれない歴史の方が多数派となるだろう。 「貴方」が産まれる歴史の範囲に限れば、やはり、可能性はある程度限定されてしまう。

このような違いにも関わらず、多世界解釈を扱うSF作品では、単なるパラレルワールド作品であるものが多い。 多世界解釈と称していても、多世界解釈特有の制約は組み込まれてないし、量子力学と全く無縁である場合も少なくない。 ただ、科学風の味付けをするために、多世界解釈の名前を利用しているだけなのだ。 しかし、SF作品にそのような味付けは全くの無用だと言える。 ハードSFとして妥当な設定を目指すならともかく、ただ、名前だけを利用するだけでは意味がない。 Fictionなのだから、必ずしも現実通りの理論である必要はないし、常識に縛られ過ぎては作品も面白くならない。 例えば、ハードSF作品でも、既知の理論との矛盾をなくしているだけであって、現実通りの理論を採用しているわけではない。 だから、多世界解釈の名前を利用する必要は全くない。 中途半端な既知理論迎合は、かえって説得力を失う。

SF小説のアイデア

パラレルワールドとは違う多世界解釈特有の性質を利用したSF小説のアイデアを考えてみる。 例えば、次のような機能を持つ装置を登場させる。

- 何らかの方法で量子もつれを解除する(フィクションなので具体的方法論は不要)。

- 何らかの方法でStateの関連性を組み替える(フィクションなので具体的方法論は不要)。

- 再び、量子もつれを発生させる。

多世界解釈では、これらを全てを実現できれば世界間を移動することが可能となる。 装置でなくても、同様のことが実現できる超能力などでも良い。 ちなみに、このような装置等を使うと、必ず、割を食うStateが生じる。 そこから話を広げることも可能だろう。

「先週、俺は、憧れの彼女に告白した。 彼女は『嬉しい、私も前から○○君のことが好きだったの』と言い、熱いキスまでしてきた。 それなのに、どうしたことか。 今日は、挨拶しても素っ気ない。 手を握ろうとしたら殴られた。 先週の告白のことを聞くと、彼女は俺を振ったと言う。 それどころか『私がアンタみたいなクズを好きになるはずがないでしょ』とまで言われる始末。 どうもおかしい。 そう言えば、最近、変なことばかり続けて起こる。 昨日も、内蔵がはみ出て完全に死んでいたはずの猫が、次の瞬間、何事もなかったかのように歩き出していた。 何が起きているのか俺は必死で調べて、そして、1つの結論に辿り着いた。 別の世界の俺が世界を変える装置を使っているのだと。 どんな原理かは知らないが、多世界解釈という奴だろう。 別の世界の俺が望むように世界を作り変えた結果、この世界の俺はそいつの望まない世界を押しつけられていたのだ。 何とも気に食わない話だが、そんなことはどうでもいい。 装置があるなら、この俺(俺α)が別の世界の俺(俺β)から奪ってやるまでだ。 では、綿密に奪還計画を練るとしよう。」

その後、α1,α2,α3……に分裂した「俺」が果てしない争奪戦を繰り広げるとか。 尚、こういう話の結末は悲劇と相場が決まっている。 しかも、一見成功したかのように見えて、最後のドンデン返しで奈落の底に突き落とされるパターンで。 さらに、「俺」は失敗に気づかず、読者にだけ真実を伝えて物語が終わることが多い。

良くある間違い

科学は例外を許容しないか?

コペンハーゲン解釈においては、1つの例外を除いて、常時、連続的かつ可逆的な変化をしていると考える。 測定したときだけ、不連続かつ不可逆的な変化が起こり、波動関数が収縮する。 この例外的処理の運用方法については、かなり不明確であり、量子力学が不完全と言われる所以となっている。

しかし、例外があることは、何ら、問題ではない。 「例外を引き起こす未知の何かがあってはならない」と言うなら、それは科学理論でなく、宗教である。 未知の何かとは、現代の技術では観測できない現象かも知れないし、現代の知見では構築できない理論かも知れない。 あるかも知れないし、ないかも知れない。 未知の何かを認めない、というのは非科学的姿勢である。 科学は、その時点の知見に基づいた仮説の集合体に過ぎない。 そして、新たな知見を得たときは、それに応じて仮説を修正することをやぶさかとしない。 理論と実験結果の不整合を生じさせない何かは無視する(オッカムの剃刀)が、理論と実験結果に不整合が生じるなら考慮に入れる。 それが適切な科学的姿勢である。

例外があることが問題なのでもなければ、例外の内容が問題なのでもない。 何がどのように例外を引き起こしているか分からないことが問題なのである。 数式上の例外的処理と現実の現象が一対一で対応していないことが問題なのだ。 数式処理で測定に伴う不連続な状態遷移を導入しなければならないのに、その測定や不連続な状態遷移の過程を物理的に定義できないことが問題なのである。

物理学において重要なことは、法則を見出すことであって、原理は二の次である。 「風が吹けば桶屋が儲かる」でも、それが法則として確立できるならば、原理など大したことではない。 例えば、「風速1m/s以上の北風が1分間継続して観測されれば、観測地点の周囲1km以内の桶屋の収益が10%向上する」のような法則でも、それが実験によって正しいと証明されるならば、必ずしも、その原理を解明する必要はない。 それは量子力学も同じである。 量子が波や粒子の性質を示す原理など、どうでも良い。 シュレーディンガー方程式や確率規則などの法則が重要なのである。 それは「収縮」についても同じで、ちゃんと法則化出来れば何も問題はないのである。 法則化できずに、曖昧なまま、その場しのぎで適用しなければならないから問題なのである。

この問題の解決策は次のいずれかである。

- 測定や不連続な状態遷移の過程を実験結果と合うように物理的に定義する

- 不連続な状態遷移を必要としない実験結果と辻褄の合う理論を採用する

前者の試みを試すならば、収縮に対応する物理的現象が何か具体的に定義できなければならない。 しかし、波動関数の収縮を不連続な状態遷移だと考える限り、例外的処理に対応する物理的現象は具体的に定義できない。 その場合は、測定したときに起きているらしいことしか分からず、何時、何を引き金にして起こるのかすら分からない。 というより、例外を引き起こすような未知の何かが存在しそうもないことが問題である。 収縮に対応する物理的現象が定義できるならば、例外的処理は何ら問題にならない。

後者の方法を試すならば、不連続な状態遷移を完全に排除しなければならない。 問われていることは、状態遷移の連続性であって、不連続さの種類ではない。 状態遷移を別の形に置き換えたとしても、それが不連続な状態遷移のままであるならば、物理学的には意味がない。 観測者から見えない成分を追加(復活と言った方が正しいか?)して状態遷移を別の形に置き換えたり、見えない成分を追加して混合状態を「第三の状態」に置き換えても、不連続な状態遷移を排除できなければ何も解決していないのだ。 それは、論点をすり替えて問題を見え難くなるように隠しただけであって、何も解決には繋がらない。 例外の形が変わっただけで、例外でなくなったわけではないのである。 そして、その例外と一対一で対応する物理的現象を定義できないことも、何ら変わりはない。 法則化できない例外が存在することに変わりがないのであれば、何も解決していない。

Hugh Everettは、果敢にも、後者の方法を試みたが、残念ながら、不連続な状態遷移を無くすまでには至っていない。 挑戦することは立派である。 しかし、失敗を認めずに、成功を偽装するのは疑似科学でしかない。

尚、本物の多世界解釈は、デコヒーレンスという収縮理論を導入することで解決を図っている。 これは、前者の試みである、

仮定の数

「多世界解釈はコペンハーゲン解釈より仮定が少ない」と主張する人がいるが、それは間違いである。 というより、意図的な詭弁であろう。

射影仮説は,量子論が,実験事実と合致しかつ無矛盾な理論体系になるために必要であるからこそ導入された公理なのである.

量子測定の原理とその問題点 by 東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系&東京大学大学院理学系研究科物理学専攻:清水明教授

多世界解釈の支持者は、射影仮説を目の敵にします。

射影仮説には2つの役割があります:

(A)異なる測定値に対応する量子状態の間の干渉をなくす

(B)干渉のなくなった複数の量子状態の中からどれかひとつを選び出す

よく見ると、多世界解釈もこれらと等価なことを仮定しています。

・Everetの原論文には(A)がなかったのでWignerの厳しい批判に遭った

→今は(A)を仮定するのが普通

・自分自身はどれかひとつのbranchのみを知覚する

→(B)と同じ

だから、コペンハーゲン解釈を言い換えているだけです。

Hugh Everettの仮説は、(A)がないため、実験事実と合致しない。 実験と矛盾する仮説を立てておいて、「仮定が少ない」と言い張るのは詭弁でしかない。 言い替えると、「(A)←あんなの飾りです。偉い人にはそれがわからんのですよ。」という、実験事実に反する仮定を置いているとも言える。

また、多世界解釈には、(A)も(B)もある。 つまり、コペンハーゲン解釈の「仮定」は、全て、多世界解釈にも含まれている。 さらに、多世界解釈は、コペンハーゲン解釈にない、干渉性を失った世界の実在を仮定している。 干渉性を失った世界の実在は、多世界解釈の原理から導かれる帰結であるが、だからと言って、それが仮定ではないということにはならない。 恣意的に特定の結論を導いたわけではないにしろ、特定の原理を採用することによって発生した帰結であることは疑う余地がない。 その原理を採用しないければ生じない帰結である以上、その原理を採用することに仮定の追加が含まれていると言える。 ようするに、明示されずにコッソリ追加された仮定、すなわち、暗黙の仮定である。 よって、多世界解釈はコペンハーゲン解釈より明らかに仮定が多い。

もちろん、仮定の数が多いことは、多世界解釈が間違っていることを示してはいない。 しかし、「多世界解釈はコペンハーゲン解釈より仮定が少ない」は、間違いなく、嘘である。

観測者も含める

観測者も含めてシュレーディンガー方程式で記述するのが多世界解釈の特徴だと説明する人がいる。 これは射影仮説と関連づけた非常に誤解を生む表現で用いられることが多い。 確かに、Hugh Everettの"Relative State" Formulation(相対的状態の定式化)は、観測者も含む量子もつれの対象となる全てを式で記述している。 しかし、この定式化で射影仮説をどうにも出来ないことは既に説明した通りである。

Hugh Everettの仮説特有の特徴は実験結果の無視であり、多世界解釈特有の特徴はデコヒーレンス後の非干渉世界の実在である。 それ以外は、他の解釈にも見られる特徴である。 例えば、測定器も含めた記述は量子測定理論でも成功しており、多世界解釈特有の特徴とは言えない。 物理学講師の吉田伸夫氏によれば、コペンハーゲン解釈にHugh Everettの定式化を組み込む人も居るという。

通俗説の事例

多世界解釈トンデモ解説にトンデモな多世界解釈の説明を紹介する。

- このページの参照元

科学 コペンハーゲン解釈トンデモ解説 決定論と自由意志 二重スリット実験の真相 ネット上の二重スリット実験トンデモ解説 隠れた変数理論 Hotta解釈 量子力学の解釈 多世界解釈トンデモ解説 オッカムの剃刀 デコヒーレンス 量子力学 波動関数トンデモ解説

このページへのご意見は節操のないBBSにどうぞ。

総合案内

科学一般

疑似科学等

- 疑似科学

- 数学や科学への無理解

- 疑似科学を批判する疑似科学

- STAP細胞論文捏造事件

- CCS地震原因説

- 地球温暖化懐疑論

- 疑似科学者列伝