石田昭氏の主流学説に対する無理解

はじめに

このページは地震爆発論(笑)の一部である。

主流学説に対する無理解

Wikipediaの記載を鵜呑みにする他

しかし、「震源に近い地域は柔らかい上部マントルを通るために地震波のエネルギーが減衰しやすい一方、震源から遠い地域は硬いプレートを通ってエネルギーがほとんど減衰せずに地震波が伝わる」というプレート説にもとづく解釈はおかしいと思います。

確かに、「硬いプレート」が陸域のプレートを指しているなら、「震源に近い地域」よりも「震源から遠い地域」の方が「柔らかい上部マントルを通る」距離が長くなるので、この理屈はおかしい。

しかし、これはWikipedia執筆者による原典の引用ミスである。

専門分野の事項についてWikipediaの記載を鵜呑みにすべきではないことは常識中の常識である。

だから、常識ある人は原典を参照する。

原典には、図解付きで

大陸プレートの地下深くまで太平洋プレートなどの海洋プレートが潜り込んで(沈み込んで)います

海洋プレートでは地震波はあまり減衰せずに伝わり太平洋側に揺れを伝えます

震度・マグニチュード・地震情報について - 気象庁

と記載されている。

これを見れば、説明には何らおかしな点はない。

尚、原典にはマントルとプレートの硬さの比較の記載もない。 Wikipedia執筆者が記載した「柔らかい上部マントル」とは上部マントル全域(約660kmまで)ではなく流動性のあるアセノスフェア(約300kmまで)を指していると思われる。

それが正しいのなら、ユーラシア大陸の何箇所もで、大きな震度を感ずることはないはずです。

震央距離が(中心角度で)約90度にもなるドバイなどで有感になるのは地殻の構造に原因があるはずです。

先のWikipediaの記述には執筆者による原典の引用ミスがあるが、「それが正しい」かどうかと「ユーラシア大陸の何箇所もで、大きな震度を感ずる」「震央距離が(中心角度で)約90度にもなるドバイなどで有感になる」ことには何の関係もない。 もちろん、Wikipediaおよび原典には「ユーラシア大陸の何箇所もで、大きな震度を感ずる」「震央距離が(中心角度で)約90度にもなるドバイなどで有感になる」理由が一切説明されていないことは事実であるが、「ないはず」だと断言できる理由も何処にもない。

深発地震がなぜ発生するのか、なぜ異常震域が出来るのか、など解明すべき問題が多々ありますが、プレート論という旧パラダイムを捨てないと、真相は分からないのではないでしょうか。

「震央距離が(中心角度で)約90度にもなるドバイなどで有感になる」ことは、石田理論では全く説明できず、「プレート論という旧パラダイム」では全く矛盾なく説明できる。

「殆どのエネルギーは二層構造の地殻内部を屈折と反射を繰り返しながら、伝播している」とする石田理論では、「地殻の構造」をどのように弄っても「なぜ異常震域が出来るのか」を説明することはできない。 何故なら、地殻は非常に薄いため、上部と下部での地震波の強度の差は殆どないはずだからである。 地殻下部を強い地震波が伝搬しているにも関わらず、その強い地震波が直近上部にほとんど伝わらないことは理論的にあり得ない。 だから、「殆どのエネルギーは二層構造の地殻内部を屈折と反射を繰り返しながら、伝播している」とする石田理論で異常震域を説明しようとすると、地震波が一度減衰した後に遠距離で増幅されるようなエネルギー保存則に反する現象等が必要となる。

一方で、「プレート論という旧パラダイム」では下部マントルは硬いため、下部マントル中で地震波が減衰しにくい。 加えて、震源が遠いほど、比較的地震波の減衰が大きいアセノスフェアを通過する距離が短くなる。 そのため、遠方での震度が比較的大きいことを問題なく説明できる。

百歩譲って、強い地震波が直近上部にほとんど伝わらないことがあるとしたら、強い地震波が直近上部にほとんど伝わらない地域では、地殻下部以下の深度で生じた地震ではほとんど揺れが生じないことになる。 つまり、比較的浅い地震でも異常震域が発生することになる。 これは、「殆どのエネルギーは二層構造の地殻内部を屈折と反射を繰り返しながら、伝播している」とする石田理論全般に当てはまる。 深発地震特有の現象を説明するためには、地震波のうちの地殻以外を伝わる成分を比較的に大きく見積もる他ない。 地震波のほとんどが地殻を伝わるとする限り、異常震域が深発地震にのみ現れることを説明することは不可能である。

査読論文に対する誤解

査読論文であっても、査読者に不正は見抜けないようですから、地震学の論文は信用できません。

この一文を見るだけで石田昭氏が科学論文と査読の何たるかを理解していないのが丸わかりである。 査読は捏造を防止することを目的としているわけではないし、査読の段階で捏造を見抜く必要もない。 査読は、膨大な投稿の山から一定程度の価値の認められるものを選別する手続きにすぎない。 査読では、新規性や進歩性があるかどうか、論文内や前提理論との辻褄が合っているかどうか、根拠が適切に提示されているかどうか等をチェックするだけである。 実験結果等が真実かどうかは追試なしでは調べようがないし、盗用等も限られた人員で全て調べることは不可能である。 だから、査読を通ることは、体裁上の審査にすぎない第一関門を突破しただけであり、科学的に認められたことを意味しない。 論文が掲載された後、多数の第三者の厳しいチェックに生き残って、初めて、科学的に認められるのである。 そして、STAP細胞論文捏造事件のように、捏造があれば、必ず、多数の第三者の厳しいチェックの段階で発覚する。 だから、査読の段階で捏造を見抜く必要はない。 必ずバレることが分かっているのだから、後先を考えない人か、まともでない人しか、捏造に手を染めることはない。 よって、極一部の論文の捏造が発覚したことからは、当然、「地震学の論文は信用できません」との結論は導けない。 むしろ、捏造の発覚は、「外部から通報」を受けた京大が通報の事実を握りつぶさずに適切に調査したこと、すなわち、チェックするプロセスが適切に機能していることを示すものであり、捏造者の信頼は低下するのに対し、学術界全体の信頼は増すと考えるべきである。 そんなこともわからないで、たった一件の捏造が発覚した事実のみをもって、鬼の首を取ったように、「地震学の論文は信用できません」と言うのでは、自らの無知を晒しているだけである。 まあ、地震爆発論(笑)で説明している通り、体裁上の審査すらパスできない石田昭氏には言うだけ無駄であろう。 石田昭氏は、「○○学界は閉鎖的」論法を拗らせているので、自身の誤った理解に基づいた疑問から短絡的に「地震学の論文は信用できません」という結論を導きたがる。 ていうか、体裁上の審査すらパスできない石田昭氏だからこそ、持論が正しいことにするには、コジツケでも何でも「地震学の論文は信用できません」という結論を導くしかないのだろう。

科学史で「暫定仮定」が何度も覆ってきた事実を把握していない

その「暫定仮定」が大勢を占める研究者たちによって降ろせなくなってしまったのでしょう。

石田昭氏は「その『暫定仮定』が大勢を占める研究者たちによって降ろせなくなってしまった」と主張する(笑)。 しかし、科学の歴史において「大勢を占める研究者たち」が支持する「暫定仮定」が覆ったことは何度もあるが、「暫定仮定」が「降ろせなくなってしまった」ことは一度もない。 相対性理論においても、量子力学においても、「大勢を占める研究者たち」が支持する「暫定仮定」は覆されてきた。 化学の世界では、四元素説もフロギストン仮説も退けられてきた。 地学の世界では、天動説も退けられてきた。 生物学の世界では、自然発生説も環境変異遺伝説も退けられてきた。 「大勢を占める研究者たち」にとっては、正しいと考えられるからこそ「暫定仮定」を支持するのであって、正しくないと考えられる「暫定仮定」を支持する理由はない。 だから、「『暫定仮定』が大勢を占める研究者たちによって降ろせなくなってしまった」なんてあり得ないのである。

石田昭氏の主張は次の「T大学の教授からの返書」を誤読したものと思われる。

参考までに、N大学、T大学の教授からの返書を紹介しておきます。

さて、送っていただいた地震についてのあなたのご見解、大変面白く(と言うのは失礼かも知れません)、大変興味深く読ませていただきました。 ただし、私には、これが学術的にどの程度の価値があるものか、率直に申し上げて評価する力がありませんし、また私自身、にわかに信ずる気持ちにもなっていません。 しかし私は面白いな、と思ったし、私の回りには地震の専門家も含め、いろんな人がおりますので、折にふれて話をしてみようと思っています。お元気でご活躍ください。・・・

N大学松尾教授の返書 (1994.3.11)

申し訳ありませんが、お申し込みの件にはそいかねます。 「地震工学」を専門にするものとして、地震がなぜ起こるのかには興味を持ち、「地震学」の研究者の論文にもなるべく目を通すようにはしていますが、私には、プレートテクトニクスの方が地震現象の多くを説明しているように思われます。

先生の論文は二度ほど読みかえさせていただきましたが、「地中のどんな水が」「どんな速さで流れこむのか」「そのときどんな時間内に膨張・収縮がおこるのか」「どれだけの水が地震エネルギーとして必要なのか」など、私にはまったく判断しかねる問題があります。

地震の発生にかかわるすべての現象がプレートテクトニクスで説明できているとは思いませんし、地震前後のいろいろな現象の中にはまだ本当かどうかも分からず、当然どうして起こるかもわからないことは多いようですが、先生のお考えの方が従来のものより合理的とも思えません。

小地震・微小地震の発生から明らかにされている南関東地域の地下のプレートのようすなどを見る限り、私にはプレートテクトニクスのWorking Hypothesis としての妥当性は確かと思われます。 (中略) お申し出にそえず申し訳ありません。

T大学片山教授の返書 (1989/4/2)

以上が両教授からの返書です。

「T大学片山教授」は地震爆発論(笑)について「地中のどんな水が」「どんな速さで流れこむのか」「そのときどんな時間内に膨張・収縮がおこるのか」「どれだけの水が地震エネルギーとして必要なのか」などが全く説明されていないことを指摘している。 「私にはまったく判断しかねる問題があります」との言い回しだが、地震学の専門家であれば充分な説明があれば「まったく判断しかねる」などということはあり得ない。 つまり、「T大学片山教授」は、礼儀として「まったく判断しかねる」との言い回しをしているだけで、その実、科学理論に基づいた説明が全くないと言っているのである。 その上で、「小地震・微小地震の発生から明らかにされている南関東地域の地下のプレートのようすなど」を根拠として「私には、プレートテクトニクスの方が地震現象の多くを説明しているように思われます」「先生のお考えの方が従来のものより合理的とも思えません」「私にはプレートテクトニクスのWorking Hypothesisとしての妥当性は確かと思われます」と回答しているのだ。

ところが、石田昭氏は地震学の専門家ですら「まったく判断しかねる」ほど持論が難解であり、それを「T大学片山教授」が読み解く努力を放棄して、固定観念に囚われたままプレートテクトニクスを盲信していると解釈したのだろう。 提示された根拠に目を向ければ「思われます」が根拠に基づく推論であることは明らかだか、石田昭氏は個人的信仰と誤読したのだと思われる。

さらに、石田昭氏は「Working Hypothesis」(作業仮説)の意味も盛大に誤読したようだ。 「T大学片山教授」は、「地震の発生にかかわるすべての現象がプレートテクトニクスで説明できているとは思いませんし、地震前後のいろいろな現象の中にはまだ本当かどうかも分からず、当然どうして起こるかもわからないことは多い」ことを理由に100%正しいとの証明には至ってない程度の意味で作業仮説と言っているにすぎない。 また、根拠を示して「Working Hypothesisとしての妥当性は確か」とも言っていることから、これまでに検証された結果からはそれほど大きな間違いも認められないという趣旨が読み取れる。 しかし、石田昭氏は、これを全く検証されていない仮説の意味に誤読したのである。

ダニング=クルーガー効果と言うのだが、疑似科学者やトンデモ論者によく見られる傾向として、彼らは、自身を過大評価する。 だから、過大評価と辻褄を合わせようがない部分からは目を逸らし、その他の部分は過大評価と辻褄が合うように解釈する。 彼らは、客観的でいるように努めることができず、結果、短絡的に「○○学界は閉鎖的」論法を導く。

インバージョン・トモグラフィーに対する誤解

以下は、自身の誤った理解に基づく納得論法で生じた疑問を元に「○○学界は閉鎖的」論法を導いた典型例である。

地球の内部の2900kmまでをマントルと呼んでいますが、定説ではマントルは固体であるとし、玉ねぎのような構造、つまり、層状に固体の物理量が変化していると仮定しています。 この仮定はトモグラフィーと呼ばれるコンピューター計算を行うのには都合のいいものですが、正しいかどうかは吟味されていません。 つまりインバージョン法という数値計算を行うための仮定ですが、マントルが熔融していれば成立しない仮定です。

マントル固体論はコンピューター計算のために取り入れられた暫定的な仮定にすぎないのです。

石田昭氏は日本語すら理解していないのではないか(笑)。 石田昭氏は、「コンピューター計算を行うのには都合のいい」のに「正しいかどうかは吟味されていません」と支離滅裂なことを主張する。 計算結果と実測値が一致していなければ、「コンピューター計算を行うのには都合のいい」ことにはならない。 つまり、「コンピューター計算を行うのには都合のいい」からには、計算結果と実測値が一致していなければならない。 そして、計算結果と実測値が一致しているなら、それは理論を裏付ける重大な証拠の一つとなる。 よって、「正しいかどうかは吟味」されていることになる。 だから、「コンピューター計算を行うのには都合のいい」のに「正しいかどうかは吟味されていません」ということはあり得ない。

石田昭氏は基本的な歴史も理解していないのではないか(笑)。 石田昭氏は「マントル固体論はコンピューター計算のために取り入れられた暫定的な仮定」と主張する。 しかし、歴史的には、「マントル固体論」はコンピューターより先に生まれている。 1909年にアンドリア・モホロビチッチがP波の速さが変わるモホロビチッチ不連続面を見出した。 このモホロビチッチ不連続面より下側のマントルでは地殻よりP波が速いため、マントルは地殻よりも剛性率が高いことが予想された。 一方で、アナログ・コンピュータは1920年代、デジタル・コンピュータは1940年代に生まれている。 表面波トモグラフィーによる3次元地球内部構造の研究(地学雑誌 104(7) 1019-1031 1995) - J-STAGEによれば、「pure- path method」という手法でコンピュータ計算が行われたのは1960年代からであり、波形インバージョンは1984年からである。 また、地球の地震学的構造(地学雑誌 114 (3) 323-337 2005) - J-STAGEによれば、地震波トモグラフィーが行われるようになったのは1980年代からである。 よって、「マントル固体論」が「インバージョン法という数値計算」または「トモグラフィーと呼ばれるコンピューター計算」「を行うための仮定」は歴史的事実に照らしてあり得ない。 以上踏まえると、「マントル固体論はコンピューター計算のために取り入れられた暫定的な仮定」は歴史的事実に適合しない。 科学やコンピュータの歴史の普通の知識があれば、「マントル固体論はコンピューター計算のために取り入れられた暫定的な仮定」であるはずがないことは容易に理解できることである。 もしも、「マントル固体論」が「正しいかどうかは吟味されていません」ことにするために故意に歴史的事実を捏造しているなら、そうした知識のある人を騙せないことを理解したうえで、そうした知識のない人の無知を悪用して騙していることになり、かなり悪質である。

どうやら、石田昭氏は、インバージョンやトモグラフィーを「マントルは固体」「玉ねぎのような構造、つまり、層状に固体の物理量が変化していると仮定」して、その仮定に辻褄を合わせるように計算するものだと思っているようだ(笑)。

然し、これにも多くの疑問点があります。 続いて「地震の科学」から、抜粋しながら学んでみます。

27図のような地震波の経路を計算するには、当然のことですが、各深さでの速度分布が分からないと計算が出来ません。

新・地震学セミナーからの学び57 なぜマントルが固体であるという誤解が生じたのか - 石田地震科学研究所

ある一つのことを仮定しなければならない。 それは縦波や横波が地球の表面からの深さだけの関数であるということである。 (中略)

ともかく走時曲線から地球内部の各深さにおける縦波と横波の速度分布を求めることが問題になる。 実は、これはかなり難しい問題で、数学的にいえば積分方程式という方程式を解かねばならない。 この問題が難しくなる一つの原因は、ある震央距離のところに現れる縦波や横波が地球内部のどれだけの深さまでもぐったかが、前もって分からないということである。 第27図には、各震央距離のところに現れる縦波が地球内部のどれだけの深さまでもぐったかが描かれている。 しかしこの図は、実はこれから述べる地球内部の各深さにおける縦波の速度分布が分かってから描いた図である。 縦波の速度分布を求める前にこのような図が描かれるわけではない。 問題が難しくなるもう一つの原因は、ある特定の深さのところを伝わるその瞬間の速度を求めなければならないということである。

NHKブックス「地震の科学」(1973)p.74

ここでも疑問点を記してみます。

③ 経路と速度は前もっては分からない:地震波がどれだけの深さまでもぐったかを前もって分からない・・・つまりどこを通っているのかはっきりしないのに、経路の仮定やら、マントルは固体であるという仮定、速度分布は深さの関数になるという仮定などを前提にして、観測値と一致するように地球内部の物理量を決める・・・・、これがインヴァージョン法の原理です。 しかし、マントルが液体であれば伝播経路は全く変わりますし、深さの関数ではないかもしれません。 前もっては分からない経路と速度を仮定した上で、伝播時間のトータルを実測値に合わせているだけなのです。 仮定の上に仮定を重ねて、コンピューターで強引に計算するやり方で本当に正しいことが分かるのでしょうか。 27図のような経路を通っていないとすれば、現在の難解な地震学は全く破綻してしまいます。

以上のように仮定を重ねた上で、強引にコンピューターで計算させたのが、図28のような深さの関数として知られている地震波の速度分布です。

NHKブックスの「地震の科学」は1973年に発行されたものであり、1980年代から使われた出した「インヴァージョン法の原理」の解説をしているわけがない。 コンピュータによる解析が使われだしたのも1960年代からであり、この本が発行されたときに一般向け書籍で解説するほど普及した手法ではない可能性が高い。

この本が書かれた当時に「速度分布は深さの関数になるという仮定」(球対称モデル)で計算したのは、複雑な計算ができなかったせいである。 インバージョンやトモグラフィーが利用できるようになった後は、初期モデルでのみ球対称モデルを採用するだけで、計算結果が球対称モデルとなっていないことは、石田昭氏が挙げた「マントルトモグラフィー」の事例からも明らかである。 また、同書籍には「ある震央距離のところに現れる縦波や横波が地球内部のどれだけの深さまでもぐったか」は「これから述べる地球内部の各深さにおける縦波の速度分布が分かってから描いた」、「縦波の速度分布を求める前にこのような図が描かれるわけではない」として、「地球内部の各深さにおける縦波の速度分布」から経路を計算したことが明記されており、「経路の仮定」を置いていないことは明らかである。

そもそも、「経路の仮定やら、マントルは固体であるという仮定、速度分布は深さの関数になるという仮定などを前提」にしているのに、「観測値と一致するように地球内部の物理量を決める」では支離滅裂である。 経路(速度分布によって決まる)、速度分布、固体か液体かという「地球内部の物理量」は、前提通りの値を採用しているのか、それとも、「観測値と一致するように」計算しているのか、一体、どちらなのか。

このように、石田昭氏は、書籍に書いてある内容を全く理解しないまま、書籍に書いてあることと違う内容を作り出してしまっている。

それでは、東海大学出版の「新版地学教育講座」第5巻「地球内部の構造と運動」からインバージョン法の概略を紹介します。

新・地震学セミナー(431-440) - 石田地震科学研究所

4.地球内部のトモグラフィ JBモデルやGRモデルからiasp91モデルにいたる過程は、球殻構造モデルの枠内で信頼度の高い速度分布を求める研究である。 一方これと並行して、1970年代の中頃から、地球内部の構造が球殻構造モデルからどれだけずれているかを明らかにする研究が始まった。 それは、低速度層の問題が示すように、地球内部の構造に地域性があることが明らかになったからである。 この研究は、医療の分野でおこなわれているCTスキャンのように、地球内部を断面に分けて画像化するもの(トモグラフィ)であり、インバージョン法という独特の方法が用いられる。 以下この節では、まずトモグラフィのもとになるインバージョン法について簡単に説明し、次いで最近の代表的な成果を紹介する。

(1)インバージヨン法 インバージョン法というのは、ある構造モデル(初期モデルという)を出発点として、それを観測データに合うように修正するための一連の系統だった手続きのことである。 具体的な手順は,広く用いられる走時データによるブロック・インバージョン法を例にとると、次のようになる。

- 多数の地震の、多数の観測点における地震波の走時データを集める。 これを観測走時という。

- 地球内部を多数のブロックに分け、各ブロックの地震波速度を適当な構造モデルにもとづいて仮定する。 これが初期モデルである。

- 初期モデルにおいて、地震波が各震源から各観測点まで伝わるのに、どのブロックを通ったかを調べ、走時を計算する。 これを理論走時という。

- 理論走時と観測走時との差がもっとも小さくなるように、地震波が通ったブロックの速度を修正する。 こうして、地球内部の各ブロックの地震波速度が、初期モデルに比べてどれだけ修正されるかがわかるので、それを画像化したものがトモグラフィ像である。

(中略)以上の説明では、走時データを用いたブロック・インバージョンを例にとったが、走時のかわりに地震波の波形が用いられたり、地球内部をブロックに分けるかわりに、特殊な関数を用いて速度分布を表現する方法が用いられたりする。 いずれの場合でも重要なのは、何を初期モデルとするかという問題である。 まず、計算の結果、モデルが大幅に修正されるような場合は、初期モデルが不適当と考えられるので、適当なモデルととりかえる必要がある。 一方、わずかな修正ですむ場合でも、仮定した初期モデルが現実の構造に近いとは限らず、モデルが違えば異なるトモグラフィ像がえられる可能性がある。

(中略)従来の研究では、JBモデル、ヘリンのモデル、PREMの中の等方的モデルなどを初期モデルとするものが多い。

東海大学出版「新版地学教育講座」第5巻「地球内部の構造と運動」p.19

[解説]JB(Jeffreys-Bullen)、GR(gutenberg-Richter)、Herrin、PREMなどの初期モデルはすべて、地球内部を固体であると仮定しています。 マントルが熔融物質であれば、初期モデルを取り替えなければなりません。 現在の地震学の成果と言われている地球内部の知見は、全て根底から覆ってしまうのです。 地球内部が本当に固体であるかどうか誰も見た人はありません。 つまりマントルは固体であるという初期モデルが正しいかどうか、検証されていないはずです。 むしろ熔融していると考えたほうが合理的な事象(地球の固有震動など)があるということです。 プリュームテクトニクスに関しても、解析手続きがおかしいことを、ニューオフィス11に述べてあります。

新・地震学セミナー402 - 石田地震科学研究所 によれば「パトロス」は石田昭氏のHNである。

東海大学出版の「新版地学教育講座」が主流学説の解説なら、当然、「マントルが熔融物質」であることを想定して書かれていないことは言うまでもない。 よって、「異なるトモグラフィ像」とは、主流学説内での差異のことであり、主流学説と「マントルが熔融物質」の間の差異に言及しているわけではない。 流石に、主流学説と「マントルが熔融物質」の間の差異があれば、辻褄の合う計算結果が得られることは、天文学的な確率の偶然でもなければ、まずあり得ない。

石田昭氏は、この解説内容を全く理解していないようである。 どうやら、石田昭氏は、「観測データに合うように修正するための一連の系統だった手続き」を、初期モデルと観測データを聖域として扱い、両者の辻褄が合うように細工をすることだと思っているらしい。 しかし、インバージョン法における初期モデルは、「観測データに合うように修正するための一連の系統だった手続き」では「修正する」前の元データを用意しないと計算が始められないから、とりあえず、出発点として用意するだけのものにすぎない。 書籍に書いてあるとおり「計算の結果、モデルが大幅に修正されるような場合」もあるのであり、初期モデルを前提とした辻褄合わせは一切行われない。 そもそも、初期モデルと違うモデルを計算するのではないとしたら、石田昭氏は、一体、何を計算によって求めると思っているのだろうか。

この書籍に書いてあることは、連立方程式の解法などに使われる反復法を知っていれば、容易に理解できよう。 一次の連立方程式は、行列式を用いれば、正確に解を求めることができる。 しかし、行列式を用いる解法では、未知数が多くなると、計算量も極端に多くなる。 そこで、未知数が多くなっても計算量があまり増えない解法として、反復法が使われる。 反復法では、適当な初期解を仮の解として置いて、連立方程式に仮の解を当てはめて計算した結果から仮の解を修正することを繰り返す。 そして、予測される誤差が許容範囲内に収まった時点で計算を打ち切り、その時の仮の解を計算結果として採用する。 反復法では、その原理上、計算結果には真の値との誤差が生じる。 だから、反復法は、ある程度精度を犠牲にしてでも、高速に計算したい場合に用いる。 これと同様の手法を地球構造の計算に用いたのが、インバージョン法なのである。

だから、初期モデルは、とりあえずテキトーに用意しておいた、程度の意味しかないものである。 通常、真の解は安定解となる場合が多いが、真の解ではない安定解も存在し得る。 ただし、真の解ではない安定解は、真の解で計算した場合と比べて、「地震波の走時データ」や「地震波の波形」に差が生じる。 だから、求めた解が真の解でないことによる誤差以外の誤差がなければ、求めた解で計算した結果と実測値を比較すれば、それが真の解であるかどうかが判定できる。 しかし、実際のインバージョンでは、ブロックの大きさが極限ゼロでないことによる誤差や測定誤差があるため、求めた解で計算した結果と実測値にわずかな差がある場合、それが、求めた解が真の解でないことによる誤差なのか、他の要因による誤差なのか区別がつかない。 だから、「モデルが違えば異なるトモグラフィ像がえられる可能性」を考慮しなければならない。 しかし、求めた解で計算した結果と実測値の差が、ブロックの大きさが極限ゼロでないことによる誤差や測定誤差を大幅に超える場合は、それが求めた解が真の解でないことによる誤差であると容易に判定できる。 常識的に考えて、主流学説と「マントルが熔融物質」くらいの大きな差があれば、求めた解で計算した結果と実測値の差はとんでもなく大きな値となり、計算結果が正しくないことは容易に判定できる。 よって、「マントルは固体であるという」仮定の範囲の解に限れば、「初期モデルが正しいかどうか、検証されていない」という主張は成立する。 しかし、初期モデルに「マントルは固体である」モデルを採用したことの妥当性については、矛盾のない計算結果が得られることでしっかりと検証されたと言える。

しかも、この計算はマントルが固体であると言う条件、つまり地震波がその場を伝播するという仮定のもとになされているのです。

その結果として、「ホットスポットを形成するプリュームという流体運動の存在が確認された」というのでは、計算の仮定が崩れたことを報告しているようなものです。 マントルは部分的に熔解しているだけだから・・・とおっしゃるのかもしれませんが、たとえそうだとしても、プリュームの存在といわれるところだけでも、計算から除外しなければなりませんし、またそこから先方へは地震波は伝播していないはずですから、地震波の到達時間という観測値に合わせようにも、合わせられないことになります。 つまり計算不能になるはずです。 マントルトモグラフィーで流体運動を確認するということ自体がナンセンスなことなのです。

何故このようなおかしなことに気がつかないのでしょうか。

石田昭氏は、「プリュームの存在といわれるところだけでも、計算から除外しなければなりません」「計算不能になる」と主張する(笑)。 しかし、その根拠は何も示していない。

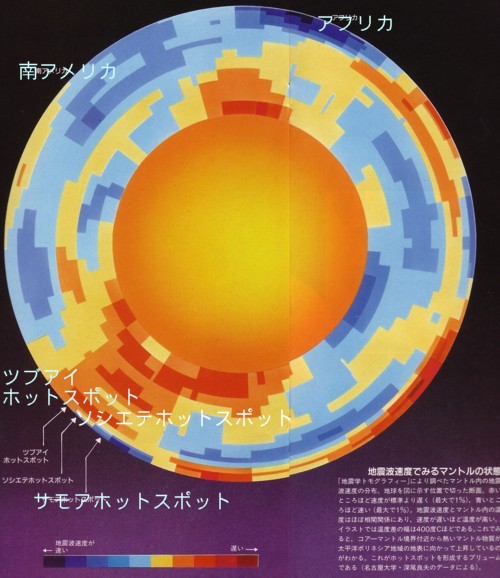

尚、先ほどの石田昭氏の説明では「速度分布は深さの関数になるという仮定」(球対称モデル)に基づいていることとなっていた。 しかし、図を見ると、計算結果が球対称モデルではないことは明らかであろう。

私は固体説を否定しています。 地震学の前提である地球内部論やマントルトモグラフィーの前提であるインバージョン法は固体論でないと成立しませんが、それを否定しています。

新・地震学セミナー(321-330) - 石田地震科学研究所

新理論では溶融マグマであるとしています。 地球の内部構造を推定するために使用されているコンピューター解析の手法、インバージョン法は適用できないとしています。

石田昭氏は「マントルトモグラフィーの前提であるインバージョン法は固体論でないと成立しません」と主張する(笑)。 まさか、石田昭氏は、現代物理学では液体中の波を計算できないと勘違いしているのではないか。

新・地震学セミナー(1151-1170) - 石田地震科学研究所の1156によれば、どうやら、武田邦彦氏による無知に基づく説明(コンピュータ・シミュレーション超初心者である武田邦彦氏の誤解参照)を石田昭氏は真に受けているらしい。

誤差を正しく評価できない

以下は、自身の誤った理解に基づく納得論法で生じた疑問を元に「○○学界は閉鎖的」論法を導いた典型例である。

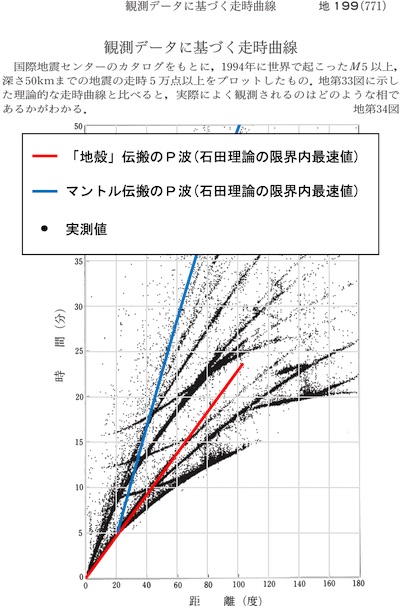

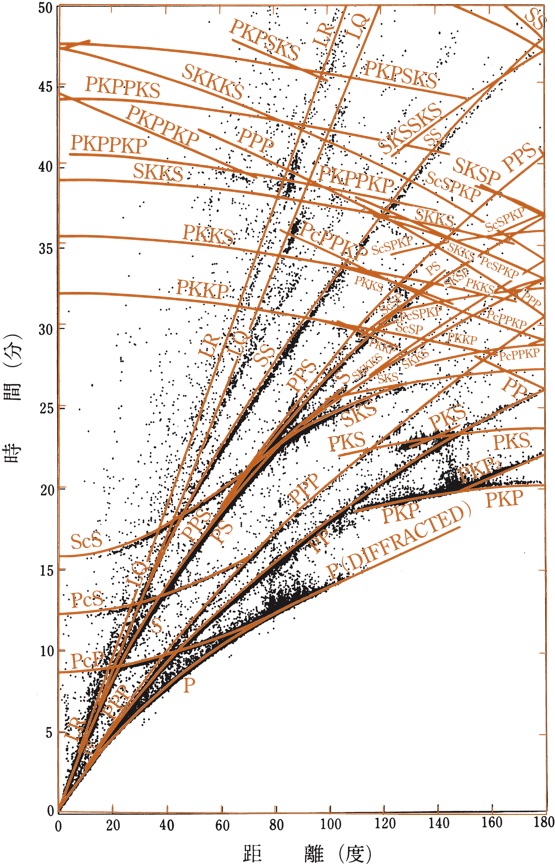

この関係が下に示すように定説によって計算したもの(左図)と、実際に観測されたもの(右図)とが大変よく一致しています。 これをもって、定説の正しいこと、すなわち地震波はマントル内を伝播していることは証明されたことであると考えられているふしがありますが、実測データに合致するように決めているわけですから、基本的には両者が一致するのは当然だと思います。 しかし複雑に反射・屈折した波までが計算どおりに観測されると言うのは驚きであります。

石田理論では地殻内部を伝播すると考えていますので、その経路を伝播するとすれば走時曲線がどのようになり、観測値と合うのか合わないのか、今後数値計算に挑戦して検討してみたいと思っています。 つまり二層構造の地殻内部を伝播すると想定すると走時表がどのようになるのかを今後調べてみたいと思っています。

「複雑に反射・屈折した波までが計算どおりに観測される」ことは「実測データに合致するように決め」た地球内部の速度分布が実際の速度分布と極めて良く一致していることを示している。 そして、その速度分布が主流学説とも一致するなら(というか、主流学説では「実測データに合致するように決め」た速度分布を採用しているのだから、当然、一致する)、それは、少なくとも、地震波の速度分布及びそこから導出される地震波の経路等においては、「定説の正しいこと」の動かぬ証拠である。 尚、石田昭氏は、「その経路を伝播するとすれば走時曲線がどのようになり、観測値と合うのか合わないのか、今後数値計算に挑戦して検討してみたい」と主張しながら10年以上(書かれた時期が2006年04月10日〜2007年9月16日)放置している。 地震爆発論(笑)の反証にて詳しく説明するが、厳密な計算は容易でないにしても、理論上の限界値は容易に求められ、「二層構造の地殻内部を伝播すると想定」すると実測値と全く合わない。

比較的に単純な幾何学的計算であるが、石田昭氏には、10年かけてもその程度の計算すらできないようだ(笑)。

ここでは、現時点で私が走時表に関して疑問に思っている点だけを述べてみたいと思います。 疑問の根拠は参考に示した記事に基づいた内容も含んでいます。

①PcP、PcS、ScSなど核で反射した波が20~70度では明瞭に記録されていますが、震央から20度近くの範囲では記録されていません。 何故このようなことが起こるのでしょうか。 本当に核が存在するのならば、0~20度にも記録されるはずであると思います。

石田昭氏は地震波の強度を全く考慮に入れていないようだ。 次のいずれかであれば開始点を検出可能であるが、そうでない場合は必ず検出できるとは限らない。

- 他の波と被っていない

- 他の波より到達が早い

- 他の波より強い

グラフの上の方や左端が殆ど検出されていないのは、これらの条件が悪いからである。 PcP<PcS<ScS≪Sなのだから、S波の方が早く届く「震央から20度近くの範囲」ではS波に埋もれてしまうから「PcP、PcS、ScSなど核で反射した波」を検出困難なことは当然であろう。 石田昭氏は何を根拠に「0~20度にも記録されるはず」と主張しているのか。

②PPという波は180度でも明瞭に観測されていますが、180度を超えても到達していると思います。 と言うことは170度近辺には逆回りしてきた波が図中に左上がりの線として記録されるはずです。 何故それが記録されないのでしょうか。

「180度を超えても到達している」「逆回りしてきた波」は、当然、近い側を通って来た波より、経路が長い分だけ弱い。 元々、P波は弱い波であり、地面で反射したPP波はさらに弱まり、かつ、「170度近辺」では距離による減衰が大きい。 だから、近い側のPP波より到着の遅い「180度を超えても到達している」「逆回りしてきた波」を検出困難なことは当然であろう。 石田昭氏は何を根拠に「図中に左上がりの線として記録されるはず」と主張しているのか。

JBモデルの限界 現在では、地球内部の構造が、地震波の速度や密度の異なる、地殻・マントル・外核・内核などの層に分かれていることは、よく知られているが、この構造モデルは、19世紀末に、ヨーロッパで始められた研究を出発点とし40年近くの歳月を費やして確立されたものである。 この間の研究成果を集大成したものが、有名なジェフリスとブレンの走時表(Jeffreys and Bullen、1940 ;以下これをJB走時表と呼ぶ)であり、これに対応する構造モデルは、ジェフリとブレンのモデル(JBモデル)と呼ばれている。

JB走時表には、P波とS波の走時、すなわち、地震が起こってから、P波とS波が観測点に到着するまでの時間が、震源の深さと震央距離の関数として示されている。 この走時表は、世界の標準走時表として受け入れられ、ごく最近まで震源の決定や地球内部構造の研究に用いられてきた。

しかし、早くも1960年前後から、地震観測所の数が増え、また、観測手段の改良によってデータの精度が向上するとともに、JB走時表の限界が認識されるようになった。

そのきっかけの一つは、地下核実験の探査の問題である。 地下核爆発は、震源の位置と発生時刻があらかじめ分かっている地震とみなせるが、その震源をJB走時表を用いて決定すると、実際の位置とずれることがわかったのである。

これとは別に、遠くで起こった地震からのP波も、JB走時表の値より2秒ないし4秒も速く観測所に届くことか明らかになってきた。

そこで、まずP波の走時をより良く説明できるよう、モデルの改訂が行われ、ヘリン(Herrin、1968)によって、新しいモデルとそれに基づくP波の走時表が発表された。 このモデルは、その後のP波を用いた研究に、しばしば用いられてき。 S波の走時表も、ランドール(Randall、1971)によって改訂されたが、一般に、観測記録からS波の走時を精度よく求めるのが難しいため、P波走時表に比べると不確定な要素が多い。

一方、個々の地域で観測される比較的近い地震からのP波とS波の走時も、JB走時表と合わず、しかも、その食い違い方が地域によって異なることが、明らかになってきた。 そこで、これらの地震の震源を精度よく決めるために、地域ごとに、JBモデルの修正が行われた。

「新しい地球観を探る」著:藤田至則,角田 史雄,西村敬一,小室 裕明,加藤 碵一(1993)

③参考にあるように、核実験による地震波を世界各地のデータから追跡計算すると、爆発点が一致しないということですが、これだけ正確に理論値と実測地が合致するというのに、核実験による震源地がバラバラになると言うのはなぜなのでしょうか。 また、遠くの地震でも、近くの地震でも到達時間に誤差が出るのは、不思議な気がします。

深発地震の走時は常に計算値より早く到達するという誤差が発生することが知られていますが、成層構造の認定に誤りがあるのではないかと思います。

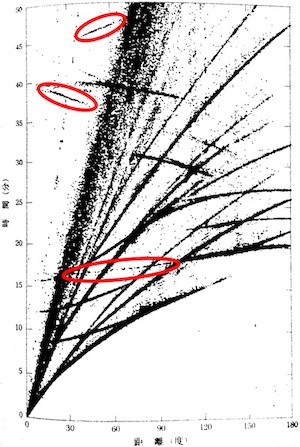

石田昭氏は誤差のあるデータを見る時に、その誤差値を全く考慮に入れてないようだ(笑)。 「遠くの地震」の「到達時間に誤差」は「参考」では「2秒ないし4秒」とされている。 「核実験による震源地がバラバラになる」は具体的な値の言及がないが、いずれの誤差も「地震観測所の数が増え、また、観測手段の改良によってデータの精度が向上するとともに」「認識されるようになった」「JB走時表の限界」なのだから、同程度の誤差であると推測できる。 一方で、石田昭氏は「これだけ正確に理論値と実測地が合致」と主張するが、引用された表では秒単位の誤差は読み取れない。 しかも、「理論値と実測地」を重ねずに別々に表示しており、かつ、スキャンした画像が歪んでいるため、両者の差を読み取ることができない。 もっと綺麗な図を使って「理論値と実測地」を重ねると次のような図になる。

この図の理論値はH.Jeffreys & K.E.Bullen による標準走時曲線なので、「参考」の通り「遠くで起こった地震からのP波」の実測値は「2秒ないし4秒も速く観測所に届く」はずである。 しかし、このグラフからその差を読み取るのは困難である。 よって、少なくとも、この図における「理論値と実測地」には、石田昭氏の指摘するような矛盾は存在しない。 工学系でも誤差は非常に重要であり、その値を無視することはあり得ない。 やはり、この石田昭を名乗る人物は、石田元教授とは別人の真っ赤な偽者ではないか。 尚、「深発地震の走時は常に計算値より早く到達するという誤差」とやらは、石田昭氏によれば最大2秒程度の差であり、これは、マントル内部の不均質で充分に説明のつくものである。

④走時表に表された複雑に屈折・反射する波をどのように認定するのかは、作業をしたことが無いので分かりません。 下にカムチャッカ半島での地震の一例を示していますが、この記録から各波の到達時刻を認定するのは困難を感じます。 参考にも「観測記録からS波の走時を精度よく求めるのが難しい」とありますが、認定の誤差は問題にはならないのでしょうか。

「認定の誤差は問題に」なるから、「参考にも『観測記録からS波の走時を精度よく求めるのが難しい』と」記載されているのである。 石田昭氏は一体何を言っているのだろうか。 尚、「観測記録からS波の走時を精度よく求めるのが難しい」とは、「2秒ないし4秒」の誤差が修正された「P波走時表に比べ」た話として「不確定な要素が多い」としているのであって、せいぜい、数秒程度の誤差にすぎない。

ウイヘルト地震計周期の比較的長い周期の波を上手く捕らえる。 震源距離の遠い波で地 球内部を反射,屈折してきた波でどこに到着した波の波形があるのかまったくわからない。 その手助けになるのが走時表、これは震源までの距離がわかると、その波の到着時刻が記され。 その時間を発震時刻に加えた時刻を記録上で見ると、記録のコントラストが悪く今 まで見逃していた記録のゆれの中から地震波の到着波形が見つかります。

36年 9 ヶ月間を思い出す(文部科学技官 中川渥) - 京都大学防災研究所

⑤地震波形から読み取りをされていた中川技官の話(註)から推定すると、実測値というのは、多分に理論値に合致するものだけを「恣意的に」認定した結果であるという可能性を感じます。 複雑な波形の中から、「恣意的」に選定したデータに基づいて、理論が証明された・・・というのは本当の証明ではないと思います。

もしも、「複雑な波形の中から、『恣意的』に選定したデータに基づいて」いるなら、「震央から20度近くの範囲」で「PcP、PcS、ScSなど核で反射した波」や「180度を超えても到達している」「逆回りしてきた波」が実測値として記載されているはずである。 しかし、石田昭氏が指摘している通り、それらは実測値として記載されていない。 そのことは、走時表で「その(判定の)手助け」をしてもまだ「記録のコントラスト」が不十分なものを実測値として採用していない明確な証拠である。 走時表は、あくまで「その(判定の)手助け」として使っているだけであって、走時表から自動的に時間を認定しているわけではない。 そもそも、以下のとおりであるから、「理論が証明された」とするために「『恣意的』に選定したデータ」は全く必要のないものである。

- 外核までのP波の速度分布は、「その(判定の)手助け」を全く必要としないP波の走時表だけで証明できる

- 外核までのS波の速度分布は、S波の走時表だけで証明できる

- 近場では、S波のコントラストが明瞭であるため、「その(判定の)手助け」を全く必要としない

- 遠くであっても、S波のコントラストが比較的明瞭であるため、「その(判定の)手助け」をあまり必要としない

- 外核の深さ、外核が液体であることは、以上のほか、P波とS波のシャドーゾーンだけで証明できる

尚、平成31年版の理科年表では実測データが大幅に追加されている。

理科年表平成31年版【地209】(801)走時曲線

これには理論にない線がいくつか明確に現れている。 これは「理論値に合致するものだけを『恣意的に』認定した結果」では全く説明がつかない。

摩擦等の抵抗力が全くない石田昭氏の空想世界(笑)

大地震が起きると、引き続き、何回となく余震が起こります。 地下に溜まった歪みエネルギーが急激に解放されて地震が起きる、という今迄の定説が正しい「物差し」であるとするなら、次に歪みエネルギーが貯まるまでの間は、地震は起こらないはずです。 一度エネルギーが解放されれば、次に溜まるまで時間がかかると見るのが常識的な考えかたです。 ですから、弾性反発説では、余震の説明がつきません。

石田昭氏は、何を根拠に「一度エネルギーが解放されれば、次に溜まるまで時間がかかる」とするのか、どうして、それが「常識的な考えかた」なのか、ここでは理由を全く説明していない。 常識で考えれば、その時点で残った歪みの応力が摩擦等の抵抗力に僅かに足りない状態なら、その差分を補うだけで良いから、「次に溜まるまで時間」は短時間で済む。 だから、「弾性反発説では、余震の説明がつきません」ということは全くない。

次の記述を読めば、石田昭氏がどのような勘違いをしているのか良く分かる。

熊本地震でもそうでしたが、学者は「何故連続して大きな地震が起きるのか」解説できませんでした。

「歪が開放されて、地震波を放出することが地震」というのなら、数日間に(今回は8日、熊本では一日半)歪が蓄積するとは思えないからです。

「いや、一気に開放されるとは限らない、2回に分けて開放されることもある」と詭弁を弄するのが学者ですが、「何故一気に開放しないのですか?」と聞かれたら答えられません。

石田昭氏は、摩擦等の基本的な物理の法則すら理解していないようだ(笑)。 「学者は」「解説できません」のではない。 全く、逆である。 石田昭氏は「学者は『何故連続して大きな地震が起きるのか』解説できません」と主張するが、何故「解説できません」と考えるのか全く解説できていない。

摩擦等の抵抗力が全くない状況でしか、歪が「一気に開放される」という現象は生じ得ない。 しかし、摩擦等の抵抗力が全くない状況では、「歪が蓄積する」ことはあり得ない。 つまり、大地震が生じるような「歪が蓄積する」のであれば、それは摩擦等の抵抗力が存在することを示している。 摩擦等の抵抗力があるならば、途中経過での引っ掛かりを避けることは困難であり、1度の地震で全ての歪が解放される方ことはあり得ない。 「2回に分けて開放されることもある」のではなく、「一気に開放される」ことの方があり得ないのである。 「学者」の見解を全く踏まえていないから、「『いや、一気に開放されるとは限らない、2回に分けて開放されることもある』と詭弁を弄するのが学者」という事実に反した主張を展開するのである。

摩擦等の抵抗力があるとどうなるか、分かりやすい例を挙げよう。 人工の建造物でも、自然の構造物でも、それらの一部が崩落することは稀にある。 一度でも崩落が起きた建造物・構造物は、補修等を行わない限り、何度でも崩壊する。 何度でも崩壊するということは、建造物・構造物が位置エネルギーが一気に解放されないことを示している。 一気に解放されないのは、重力に逆らう摩擦等の抵抗力が働いているからである。 抵抗力が働いていなければ、建造物も構造物もその構造を維持できないから、崩落が起きるような建造物や構造物は存在し得ない。 建造物や構造物の構造を維持する抵抗力が働く状況では、位置エネルギーが一気に解放されることはないのである。

そして、本震が震源とは別の場所に歪を作ることも起こり得る。 その歪が摩擦等の抵抗力で蓄積されることになれば、そこが本震より規模の小さい余震の震源となり得る。 解放しきれずに残った歪でも、本震によって新たに作られた歪でも、余震は問題なく説明できるのである。 石田昭氏は、現実世界とは全く違う摩擦等の抵抗力が全くない空想世界で物事を考えるから、主流学説で余震が説明できないと勘違いするのである。

歪は一気に解放されるのではなく、何回にも分けて解放されるという説明を聞くこともありますが、石割作業を見る限り、岩盤から解放される歪エネルギーは瞬時に全てが解放されています。 新しく楔を打ち込まない限り、歪は発生しません。

石田昭氏の化学や物理の法則に対する無理解にて説明した通り、「石割作業」では、実際の地震においてプレートや断層に掛かっている力に相当する石全体を歪ませる力を殆ど加えていない。 逆に、実際の地震では掛かっていないような、楔による局所的な力を加えている。 実際の地震とは全く違う力の掛け方をしているのだから、実際の地震とは全く違う作用となるのは当然である。

「次の大地震」と余震の区別がつかない等(笑)

大地震の後に大きな余震が続きますが、定説では「いったん大地震が起こると蓄積した応力が解放されるため、次の大地震が発生する確率は低くなると考えられている」はずであるのに、余震が起こるのは定説では説明できないことから考え出された新説ではないのかなと思いますが、この「応力誘発説」にも矛盾がありますので、抜粋して紹介します。

石田昭氏には、基本的な日本語の読解力もないようだ。 引用部において「発生する確率は低くなる」とされているのは、「次の大地震」であって「余震」ではない。 よって、その引用部から「余震が起こるのは定説では説明できない」という結論は導けない。

この新しい仮説は「ストレストリガリング(応力誘発)説」と呼ばれる。 その核心にあるのは、隣接する断層の変動や地震動によって生じるわずかな応力の変化に、意外にも断層は敏感に反応するという新たな事実だ。 これまでの地震記録や断層運動に関する計算結果から、次のようなことがわかった。 地震によって解放される応力は消えてしまうわけではなく、震源断層から周辺の地域に再分配され、その後も集積したままとなるのだ。

予知への新しい手がかり 地震連鎖のメカニズム (R. S. スタイン)

③「地震によって解放される応力は消えてしまうわけではなく、震源断層から周辺の地域に再分配され、その後も集積したままとなるのだ。」とありますが、応力と「ひずみ」とは密接な関連があり、「ひずみ」が無くなれば応力もなくなるはずです。 応力だけが再配分されて残るというのは矛盾があります。 応力が残るのであれば「ひずみ」も残るのであって、そうだとすれば、「ひずみ」が蓄積されて限度を超えるから地震が起こるという定説も、応力誘発説という新説も矛盾があると思います。

石田昭氏には、基本的な日本語の読解力もないようだ。 引用部には、「応力だけが再配分されて残る」とは全く書かれていない。 確かに、「地震によって解放される応力は消えてしまうわけではなく、震源断層から周辺の地域に再分配され、その後も集積したままとなる」と、応力が再分配されることは書いてある。 しかし、応力「だけ」とはどこにも書いていないし、「ひずみ」が「消えてしまう」とも「周辺の地域に再分配され」ないとも書かれていない。 「応力と『ひずみ』とは密接な関連があり、『ひずみ』が無くなれば応力もなくなるはず」という前提で引用部を読めば、当然、「応力だけが再配分されて残る」という解釈は成立しない。 ちゃんと読めば、「ストレストリガリング(応力誘発)説」は、対になる「ひずみ」も再分配されることを前提として、応力が再分配されるという仮説であると解釈できる。 石田昭氏は、書かれてあることを適切に読み取れず、「応力だけが再配分されて残る」という架空の説を捏造しているだけである。

その他

定説地震論への疑問

⑤なぜ地震発生確率の低い場所に大きな地震が発生するのか? ・・・・・定説地震論に間違いがあるのではないか。

政府地震調査委員会が発表しているj地震確率表の事です。

石田昭氏は、真の確率値と予測値を区別できていない。 予測が不正確なのは、SF作品のような地球の内部を正確にスキャンする装置がないからであって、「定説地震論に間違いがある」かどうかとは全く関係がない。

地球温暖化否定

地球温暖化は地震学とは全く関係がない。 しかし、石田昭氏は石田昭氏の化学や物理の法則に対する無理解や悉く外れる石田昭氏の予知と後付けの口実での的中宣言で紹介するようなCCS地震原因説と関連づけて地球温暖化否定論を展開する。

地球温暖化が嘘であることは多くの科学者が知っていますが、信じ込まされている科学者も居るのは、IPCCに悪魔が入り込んで操作しているのではないかと考えてしまいます。

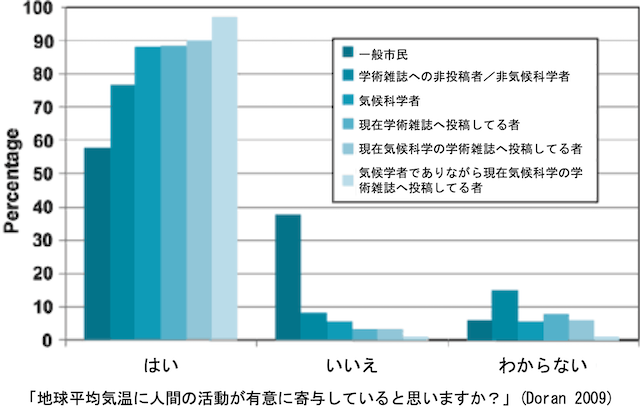

石田昭氏は何を根拠に「地球温暖化が嘘であることは多くの科学者が知っています」と主張するのか。 地球温暖化懐疑論にて詳細に説明するが、地球が温暖化していることは観測データという動かぬ証拠が示す全く疑う余地がない事実である。 人為的原因説についても、専門外の人物と巨大石油企業から活動資金をもらっているとされる一部の人を除くと、懐疑論や否定論を表明する科学者は皆無に近い。 よって、「地球温暖化が嘘であることは多くの科学者が知っています」なる事実は存在しない。

グレタさんの主張は科学的に間違っています。 脱炭素社会が完成したら、植物は生育せず、動物も生きられず、砂漠のような地球になってしまいます。

地球温暖化懐疑論、執拗なグレタ叩きにて詳細にしている通り、「グレタさんの主張」には「科学的に間違って」いるような部分はない。 もちろん、誰の主張も鵜呑みにせずに検証することが必要だが、少なくとも「科学的に間違っています」のは石田昭氏の方である。

「脱炭素社会が完成したら、植物は生育せず、動物も生きられず、砂漠のような地球になってしまいます」に至ってはアホかと言う他ない。 「脱炭素社会」は、大気中の二酸化炭素濃度を20世期の水準に留めることを目標とした人為的排出量削減であって、二酸化炭素の根絶を目指しているわけでも、非人為的排出を抑制しようとするものでもない。 それで「植物は生育せず、動物も生きられず、砂漠のような地球になってしまいます」なら、20世期の時点で地球は死の星になっているはずであろう。 現実には地球は死の星にはなっていないのだから、「脱炭素社会が完成したら、植物は生育せず、動物も生きられず、砂漠のような地球になってしまいます」があり得ない妄想であることは言うまでもない。

実は、これ、武田邦彦氏の荒唐無稽な地球温暖化懐疑論で紹介した武田邦彦氏の主張の受け売りのようである。 しかし、通常の常識があれば、その武田邦彦氏の主張が明らかに荒唐無稽であることは容易に看破できることであろう。 そうした通常の判断力すら欠けているなら、もはや、何を言っても無駄だろう。

多くの科学者がCO2による地球温暖化は非科学的であると述べているのに、未だにNHKは「地球温暖化で水位が上がる危機」などを展開し、温暖化の危機を煽っていました。

地球温暖化懐疑論で解説しているように、「地球温暖化は非科学的であると述べている」のはごく一握りの科学者にすぎない。

地球温暖化の科学的コンセンサスは存在しない - Skeptical Science

ツバルの潮位はほとんど横ばいです。

現在の潮位の上昇は年間数mm程度であるから、このようなスケールの作図ではその変化が肉眼では読み取りにくいのは当然である。 Stations (FUNAFUTI B) - PSMSLの年平均(Annual Data)で見れば、上昇傾向が明らかに見て取れる。

渡辺教授のインタビュー記事([3203])の終わりには『国連の基本発想は先進国からお金を奪って、ばら撒く一種の共産主義運動だ』とあります。

共産化を広げる一環としてのCO2削減環境運動ですから、共産主義を国是にする中国の習近平氏が「エコ文明を築くリーダーになる」([3161]参照)と宣言するのも分かりますし、GDPが世界2位の国になっても、中国が”発展途上国扱い”になっているのも頷けます。

エコ運動、環境運動など、国連という組織を裏で操る中国(発展途上国扱いなのに常任理事国)が共産主義を拡張するためにやっていることを認識しないといけません。

米民主党はじめマスコミの多くもこの「世界共産化運動」に操られていることが分からないのでしょう。目を覚まそうよ!

温暖化対策は、経済成長に歯止めをかける点で実質的に「先進国からお金を奪」うことになるかもしれないが、「ばら撒く」は全く意味不明である。 そもそも、地球温暖化懐疑論でも解説したが、中国陰謀論ほど荒唐無稽なものはない。 過去の国別排出量を基準に各国のCO2規制値が決められることになれば、新興国は先進国に追いつけなくなってしまう。 さらに、中国は世界有数の産油国でもある。 だから、温暖化論を唱えることは中国にとって大きなマイナスになりかねない。

それも、渡辺正先生のような批判派の専門家を呼ばないで、素人集団で話を進めています。

渡辺正先生とやらは、批判派ではあっても、気象・気候分野の専門家ではない。

地震学も同じ流れにあるようです。 学識を積んだつもりのエリートたちが、全く役に立たない「間違い科学」を後生大事に信奉する時代は終わります。

「地震学も同じ流れにある」かどうかは不明だが、石田昭氏が「学識を積んだつもり」のエリート面で「全く役に立たない『間違い科学』を後生大事に信奉」している点は全く疑う余地がない。

地球温暖化が大嘘であることを報じる記事がありました。 南極の氷もシロクマも減っていないということです。

その記事は、石油大手から資金提供を受けている活動家マーク・モラノ氏(共和党ジム・インホフ米上院議員の元広報担当)の著書の和約本の抜粋であるが、「地球温暖化が大嘘であること」については一言も書かれていない。 ただ、温暖化の影響が予想より小さいことが指摘されているだけである。

記載内容も明らかにおかしい部分がある。 「南極大陸全体の5%しか占めない」「南極大陸のうち南極半島だけに目を注ぐ」と批判しておいて、地球全体の気温ではなく南極の気温にのみ目を注ぐ点などは明らかなダブルスタンダードだろう。 「海面上昇の速度」が今後増加する可能性を完全に闇に葬り去っている。 「クライメートゲート事件で暴かれた気温データ捏造」に至っては捏造も甚だしい。 CRUメール流出事件(Climategate事件)にも解説している通り、複数の第三者機関の調査報告の全てが気温データの捏造等はなかったと結論づけているのである。

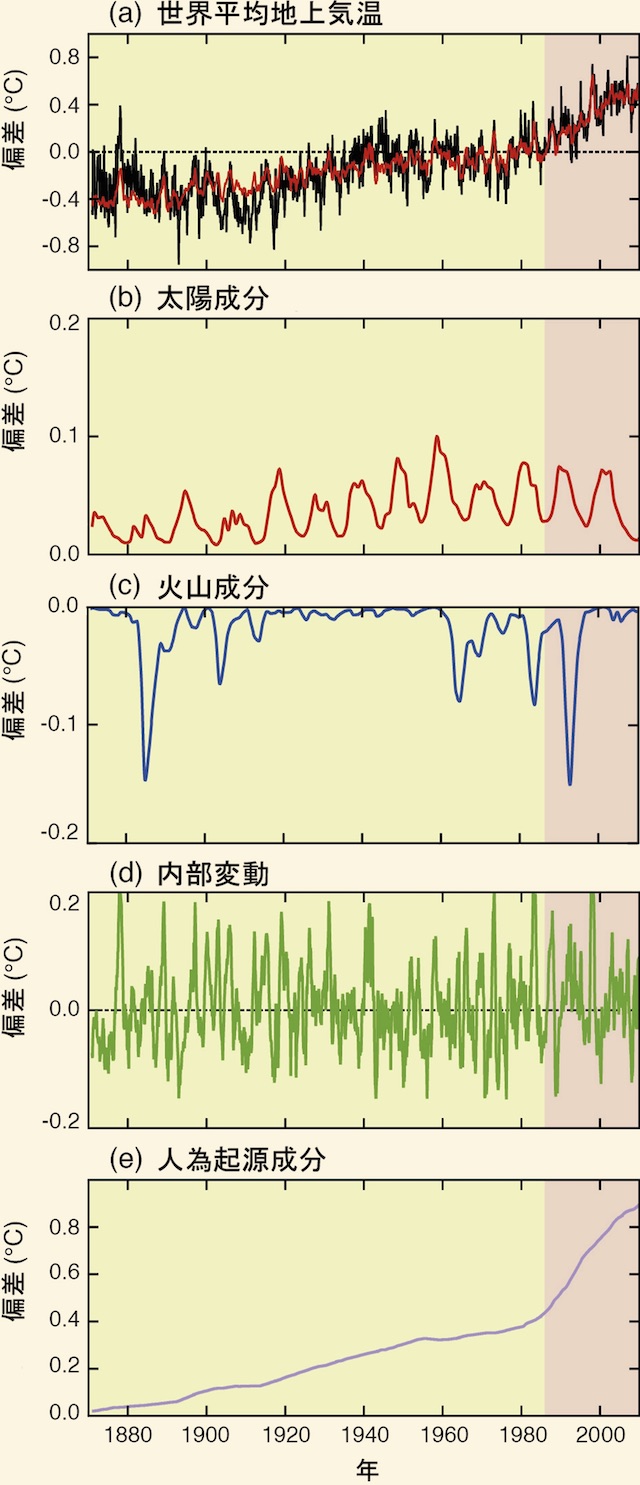

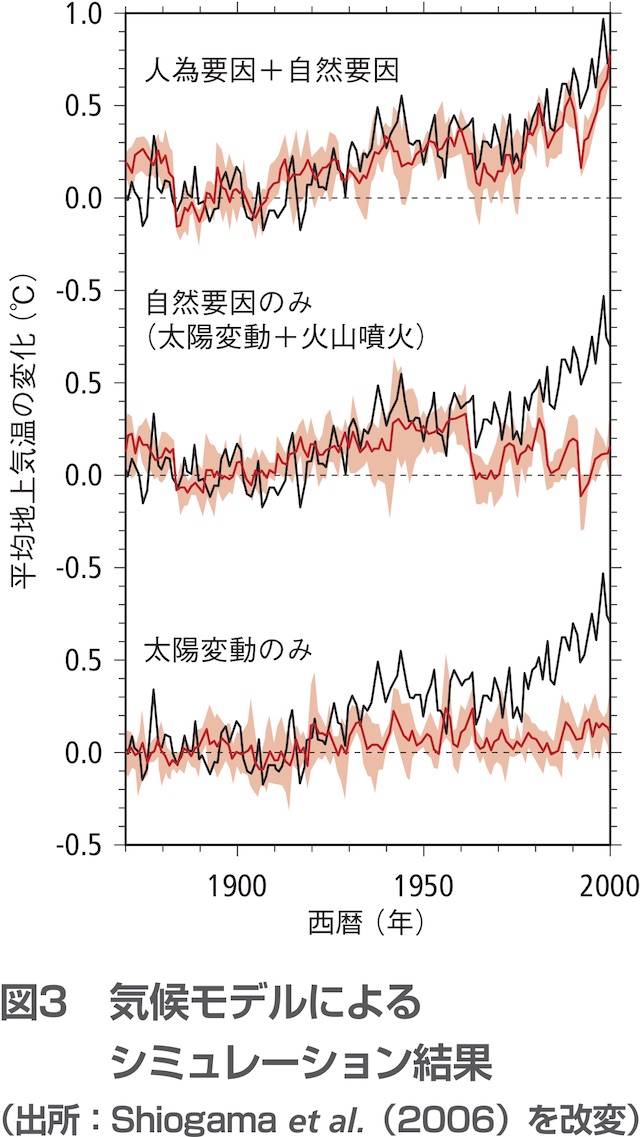

ライブラリー41、53でも紹介したように、温暖化シミュレーションには海底火山などの地球内部からの熱放出は考慮されていません。

地球温暖化懐疑論で解説しているが、下図を見れば明らかなように、IPCCの報告書では火山活動による「地球内部からの熱放出」を考慮してシミュレーションを行なっている。

IPCC第5次評価報告書第1作業部会報告書 よくある質問と回答 第5章 FAQ5.1 - 気象庁

IR3S/TIGS叢書No.1地球温暖化 懐疑論批判 - 東北大学東北アジア研究センターP.20

シミュレーションの結果は組み入れる要素や係数によって、どうにでも変えられるような雑なものであることは、多くの研究者にはわかっています。

地球温暖化懐疑論、武田邦彦氏の荒唐無稽な地球温暖化懐疑論で解説しているように、気候シミュレーションは完璧な正確さを持ってはいないが、「雑なもの」でもない。

- 「組み入れる要素や係数」の影響を受けることは事実だが、どんな結果でも生み出せるほど自由度は高くない

- 地球温暖化の予測に使われるCMIP5モデルは長期的気候のシミュレーションだけでなく短期的気象のシミュレーションにも使える

- CMIP5モデルは過去の気候・気象のあらゆるデータと比較検証されている

本当に「組み入れる要素や係数」を「どうにでも変えられるような雑なもの」のであれば、地球温暖化を否定する「シミュレーションの結果」を導くことも可能なはずである。 しかし、そのようなシミュレーションの結果が発表されたことは一度たりともない。 つまり、「どうにでも変えられる」ことができないという動かぬ事実があるにも関わらず、否定論者は「どうにでも変えられる」と嘯いているのである。

石田昭氏の主流学説に対する無理解で解説した通り、石田昭氏がシミュレーションのことを全く理解していないことは言うまでもない。

尚、以下の発言は地球温暖化論とも関係がないが、石田昭氏の論理的思考力の欠如を示す例として挙げておく。

科学者を自認する方で、原発を推進する立場にあった方が、今は反原発の姿勢を執っておられます。 以前は原発は安全だと主張されていた筈です。(注)

福島原発の事故がおきて、「原発は危険だと分かったから反対に回ったのだ、当たり前だろう」という主張をされていますが、論理矛盾があります。

あの事故は敷地を25m掘削せずに建設していたら、女川原発と同じで、炉心は自然停止していたはずです([1679]参照)。 事故が起きる前と今とで、変更すべき点は「敷地を掘削するな」という点だけです。 (これは資材の荷揚げに便利なように、という理由でアメリカの技術者がアドバイスしたのだ、という話があります。)

言い換えれば「25m掘削しないで、元の高台に建設すれば原発は安全だった」という論理になるはずです。 どうして、「原発そのものが危険」という論理になるのでしょうか。

確かに、「25m掘削しないで、元の高台に建設すれば」2011年の「福島原発の事故」は防げたであろう。 しかし、違う状況での事故の可能性を考慮しなければ、そのようにしても「原発は安全」という結論は導けない。 「科学者を自認する方」が誰で、どのような主張をしているのか明確にされていないため、何を根拠に「原発は危険だと分かった」としているのか不明である。 ただ、「原発は危険」と再認識する理由が、結果的に津波被害にあったことだけであるとは限らないとは言える。 津波は電源喪失の可能性の一つに過ぎないと考え、電源喪失によってメルトダウンが生じること、および、津波も含めた電源喪失の可能性への対策が十分か検証されていないことを理由として「原発は危険」と再認識したなら、「25m掘削しないで、元の高台に建設」したとしても「原発は安全」という判断にならなくても、何らおかしなことはならない。 以上の通り、「以前は原発は安全だと主張されていた」「原発を推進する立場にあった方が、今は反原発の姿勢を執っておられます」という事実のみからは、「『原発そのものが危険』という論理」に「論理矛盾」は何ら見出せない。

はっきり言って、石田昭氏の主張が浅すぎるのである。 原発推進を唱えるなら、リスク管理論としてどの程度の危険性を想定すべきか、および、その対策がどの程度行われているかを論じる必要がある。 2011年の「福島原発の事故」により想定外のことが起きると実証されたのだから、当然、それ以外の想定外についても検証しなければならないことは言うまでもない。 しかし、石田昭氏は、それらを全く念頭に置かず、場当たり的に2011年の「福島原発の事故」のみを防ぐ対策をしただけで「原発は安全」と主張するから説得力が皆無なのである。

「CO2を空中にまき散らすから」「廃プラ」の「焼却」は「環境省の役人」の「頭の中では全くのご法度」(笑)

ゴミ焼却論も地震学とは全く関係がない。

久々に「世相徒然ブログ」で「プラスチックは燃やせばいい」というパンチの効いた記事がありました。 トラ氏も「科学界の悪魔祓い」をやっているのかもしれません。

新・地震学セミナー(3091-3110) - 石田地震科学研究所

ネットはこの記事を受けて、とてもまともなことを言っている。 「リサイクルとか手間もコストもかかってろくなことないんだから、石油製品なら燃やして熱回収したほうが効率がいいに決まってる。」

ネットは正しい。 素人が一番分かっている。 そう石油製品なら燃やしたほうがいいのだ。 なぜそんな簡単なことがわからないのだろうか。

環境省の役人の頭の悪さが一番の原因だが、地球温暖化CO2説に呪縛されているからである。 何しろ、「焼却」は彼らの頭の中では全くのご法度なのだ。 CO2を空中にまき散らすから絶対にしたくないのだ。 廃プラで町が、山がゴミだらけになり、自然が破壊されてもそんなことはお構いなしなのである。 CO2さえ増えなければ、自然破壊なんぞいくらしても構わないと彼ら環境省の役人は考えているのだ。

しかし、廃プラによる海の汚染が世界的な問題になり、切羽詰まって恐る恐るではあるが、焼却して解決しようと考えたのである。 「焼却」が全てを解決する、と堂々と宣言すればいいのである。 今は高機能焼却炉が出来ているのだから、CO2排出なんぞ心配しなくていいのだ。

ブログ記事および石田昭氏の脳内では、プラスチックの焼却処理が避けられてきた理由は「CO2を空中にまき散らすから」らしい(笑)。 まあ、記事の執筆者が視野狭窄に陥って支離滅裂な主張を展開することはあろう。 しかし、第三者的立場で読んで、この記事の支離滅裂さに気づかない方がおかしい。

全く何の事情も知らない人が読んでも以下の点に疑問を持つであろう。

- 「石油製品」以外は、「CO2を空中にまき散らす」ことはないのか

- 「石油製品」でなければ、「熱回収」しなくて良いのか

常識で考えれば、「CO2を空中にまき散らす」ことが問題なら、「石油製品」以外の焼却もできないはずである。 ゴミの中には、金属製品やガラス製品等、炭素を全く、もしくは、ほとんど含まないものもある。 そうした炭素を含まないゴミは「燃えるゴミ」以外に分類されている。 「燃えるゴミ」に分類されるゴミは例外なく炭素を含んでいる。 だから、「燃えるゴミ」を焼却すれば、必ず、CO2が発生する。 焼却しないなら、燃えるかどうかを問う必要がない。 それならば、「燃えるゴミ」に分類されるゴミなど存在するわけがない。 しかし、現実には、「燃えるゴミ」の分類がない自治体を探す方が困難であろう。

「熱回収」に意味がある理由は、回収した熱を利用することによって、燃料の使用を削減できるからである。 「石油製品」であるか否かに関わらず、「熱回収」できれば燃料の使用を削減できる。 だから、その目的では「石油製品」とそれ以外を区別する理由はない。 それでは、「廃プラ」だけを目の敵にする理由が全く存在しない。 これは、明らかに【処分の変更が難しい場合は、原料の変更でも代替できる】という議論との混同である。 確かに、人工的にCO2から他の炭素化合物に転換したものであれば、そこからCO2を排出してもプラスマイナスゼロである。 しかし、それは、原料と処分を一体的に考えることで、処分の変更が難しい場合は原料の変更で代替しようという話に過ぎない。 たとえ、原料に何を使おうと、【CO2を排出しない、もしくは、「熱回収」できる】ように処分の変更が可能であれば、処分を変更しない理由にはならない。 そもそも、代替原料についても、自然物であるか人工物であるかの議論であり、「石油製品」であるかは全く関係がない。 「石油」以外にも自然物があるし、石油産生藻類(Botryococcus braunii、Aurantiochytrium、 Pseudochoricystis ellipsoidea、イカダモの一種等)の培養により「石油」も人工的に製造可能である。

確かに、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下、「容器包装リサイクル法」)第十一条により、特定分別基準適合物について再商品化義務量の再商品化を義務付けられている。 しかし、プラスチックの焼却処理=「CO2を空中にまき散らす」ことを禁じる法規定はない。 「環境省の役人」が「CO2を空中にまき散らすから絶対にしたくない」という理由で焼却処理を禁じているという事実は存在しないのである。 原因と結果がまるで逆だ。 同法が制定された時期は京都議定書が採択される2年前の平成七年(1995年)であり、CO2排出削減が目的であるわけがない。 同法第2条第8項第1号により、再商品化とは、燃料の原材料として利用することも含まれている。 そして、同法施行令第1条第1項第2号により、プラスチック製容器包装も燃料として利用することが認められている。 2019年5月現在、同法及び同法施行令は、平成七年の制定時から一切変更がない。 よって、最終的に燃料として利用する形での焼却処理=「CO2を空中にまき散らす」ことは、同法の制定当初から一切禁止されていない。 更に言えば、再商品化義務量を超える部分は、燃料として利用する必要すらなく、「CO2を空中にまき散らす」ことも認められている。 「環境省の役人」が自治体にリサイクルを義務付けて焼却処理を禁じたのではない。 焼却処理されない不燃ゴミが増えたから自治体にリサイクルを義務付ける必要が生じたのである。 第1条に明記されているように、同法の目的は「一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用」である。 つまり、次のようなゴミ問題と資源問題を一挙に解決する目的であって、CO2排出削減目的ではない。

- 同法制定当時、「適正な処理」に困るほどに増えすぎて大半が埋め立て処理されていた「廃プラ」を「減量」する

- 「再生資源の十分な利用」を増やすことで、資源が枯渇しないように「有効な利用」を図る

わが国の経済は、高度成長期以後、今日まで「大量生産・大量消費・大量廃棄」によって発展してきました

この経済システムによって生み出された廃棄物は増大の一途をたどり、廃棄物を埋め立てる最終処分場が足りなくなる事態も生じてきました

容器包装リサイクル法の概要 - 環境省

ということによりゴミが増大した。

そして、ダイオキシンが社会的に大きく問題視されたこともあり、各自治体は「廃プラ」の焼却に及び腰になった。

増え続けた不燃ゴミは埋め立て処理に利用されたが、当時は、それでも追いつかないほどであった。

だから、「一般廃棄物の減量」「等を通じて、廃棄物の適正な処理」のための法律が必要になったのである。

一方で、ゴミ問題と資源問題は表裏一体である。

大量に発生した不燃ゴミの大元は、それを作る原料となった資源である。

使い捨てのゴミが大量に発生することは、大量の資源が浪費されていることも示している。

ゴミ問題だけ解決しても、資源の浪費がなくなるわけではない。

むしろ、ゴミ問題が解決することで、資源の浪費がより加速する懸念がある。

そうなれば、地球上の資源はあっという間に枯渇しかねない。

だから、「再生資源の十分な利用等を通じて、」「資源の有効な利用」のための法律の必要になったのである。

そのために「廃プラ」のリサイクルを義務付ける必要が生じたのである。

大量のゴミとなり、かつ、大量の資源を浪費するから、「廃プラ」だけを特別扱いする必要があったのである。

1968年のカネミ油症事件は社会的に大問題となった。

その後の1997年に発覚した大阪府豊能郡美化センターのダイオキシン汚染では、使われていた焼却炉はダイオキシンを出さないという触れ込みだった。

しかし、

燃焼管理が不十分で不完全燃焼を起こしていたこと、また、最もダイオキシン類を発生しやすい温度で集じん器が運転されていたことが重なり、排ガス中に高濃度のダイオキシン類が含まれる状況になっていた

平成11年版環境白書 第2章 第2節 3 - 環境省

ことが主原因でダイオキシンが発生した。

当時は、運転管理やモニタリングの問題は重視されず、当該焼却炉の存在そのものが悪いかのように扱われ、当該焼却炉は解体処分となった。

その際、焼却炉内のダイオキシンの処分においては、受け入れ先が見つからず、不正な処分がされたことが2016年に発覚している(高濃度汚染物処理調査特別委員会調査報告書 - 豊能市参照)。

このように、ダイオキシンは政治的に非常に面倒な代物である。

同法制定後20年以上経過した現在では、プラスチック類を焼却してもダイオキシンの発生を防ぐ技術は確立している。 にもかかわらず、プラスチックの焼却処理を避ける自治体は少なくない。 東京都三鷹市のように、汚れたプラスチックを不燃ゴミから可燃ゴミに転換する自治体も増えてきているが、一昔前は焼却しない自治体の方が圧倒的に多かった。 再商品化義務量の再商品化を達成する目的なら少しくらいプラスチックを「燃えるごみ」に混入させても差し支えないはずであるが、焼却処理を避ける自治体では住民に対してプラスチックを「燃えるごみ」に混入させることすら禁じている。 そこまでしてプラスチックの焼却処理をしたがらない理由は、住民感情からなのか、技術的な問題からなのか、はたまた、面倒ごとを回避したいからなのかは不明であるものの、ダイオキシンを抑制するためであることは疑う余地もない。 尚、塩素を含まないプラスチック類であればダイオキシンを発生させる恐れはないのだが、ダイオキシンを発生させる恐れの有無での分別回収は極めて困難である。 なぜなら、識別表示マークには、建設資材以外、ダイオキシンの発生源となる塩素の含有を区別する表示がないからである。 結果として、塩素を含まないプラスチック類の焼却処分まで避けられている。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律では、最終処分が適正に行われたか排出事業者に確認する義務を負わせている。 容器包装リサイクル法にはそこまで厳しい義務が課せられていないようなので、リサイクル用途という名目で譲渡すれば建前上は「再商品化」を果たしたことになるようである。 だから、リサイクル用途という名目で途上国へ大量にゴミが輸出されるようになったのだろう。 輸出先でどう処理されようが、リサイクル用途という名目での輸出なら、建前上は「再商品化」の義務も果たしたことになり、国内ではダイオキシンも発生しない。 それで、自治体にとっての面倒な問題は発生しない。 このように、容器包装リサイクル法がかえって「一般廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用」を妨げている側面はあろう。 しかし、そうした政策の失敗はあるとしても、「環境省の役人」が「CO2を空中にまき散らすから絶対にしたくない」という理由で焼却処理を禁じている事実は存在しない。 そのことは以下の事実からも明確に読み取れる。

- プラスチックを可燃ゴミと分別回収せずに燃やして処理している自治体

- 尼崎市など

- プラスチックを可燃ゴミと分別回収し、汚れたプラスチックは可燃ゴミとする自治体

- 兵庫県美方郡香美町、長野県長野市、東京都練馬区、東京都八王子市、群馬県前橋市、大阪府豊中市など

- プラスチックを可燃ゴミと分別回収し、汚れたプラスチックは不燃ゴミとする自治体

- 東京都国分寺市、東京都西東京市、埼玉県所沢市、茨城県守谷市、北海道千歳市など

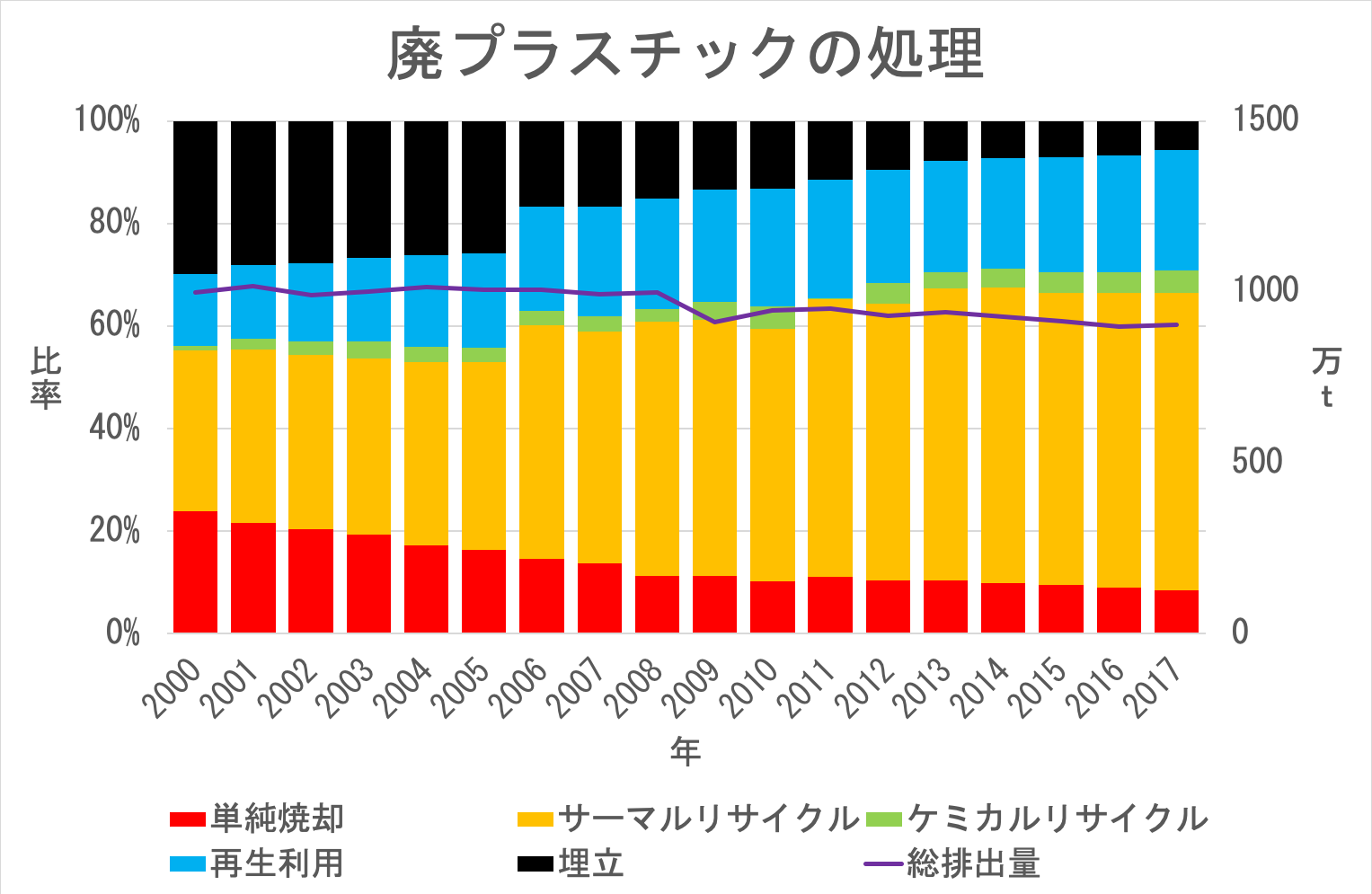

見て明らかな通り、再商品化義務量の範囲の「再商品化」する方法として、燃料として直接焼却するするかどうかは、各自治体の判断によって処理内容が違う。 また、再商品化義務量を超えた部分を焼却するするかどうかも、各自治体の判断によって処理内容が違う。 「CO2を空中にまき散らす」ことが問題ではないからこそ、プラスチックを可燃ゴミと分別回収せずに燃やして処理する自治体が存在するのである。 また、「CO2を空中にまき散らす」ことが問題と考えていたら、汚れたプラスチックを可燃ゴミとして焼却処理することはできないはずであろう。 実際にどの程度が焼却処理されているかを次のグラフに示す。

プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況 - 一般社団法人プラスチック循環利用協会P.11

2017年段階では単純焼却とサーマルリサイクル(固形燃料/セメント原・燃料、発電焼却、熱利用焼却利用)の合計が60%以上となっており、廃プラスチックの大部分は焼却処理されているのである。 つまり、「燃やして熱回収したほうが効率がいい」なんてことは、鬼の首を取ったかのように言わなくても、当然、「環境省の役人」や自治体関係者も当然わかっていることなのだ。 以上の通り、「CO2を空中にまき散らすから絶対にしたくない」という理由で「廃プラ」の「焼却」は「環境省の役人」の「頭の中では全くのご法度」などという主張は完全な妄想の産物である。

総合案内

科学一般

疑似科学等

- 疑似科学

- 数学や科学への無理解

- 疑似科学を批判する疑似科学

- STAP細胞論文捏造事件

- CCS地震原因説

- 地球温暖化懐疑論

- 疑似科学者列伝