地球温暖化懐疑論

- 科学的根拠

- 科学界の評価

- 典型的な疑似科学論

- 「気候学界は温暖化否定論を弾圧している」の嘘

- 「科学者の多くは温暖化否定論を支持している」の嘘

- 「地球が温暖化している証拠はない」の嘘

- 「温暖化はヒートアイランド現象による架空の現象であり、実際には温暖化していない」の嘘

- 「近年の温暖化の主原因は太陽活動による」の嘘

- 「地球は近いうちに寒冷化する」の嘘

- 「温暖化の結果として二酸化炭素が増えたのであって、二酸化炭素は温暖化の原因ではない」の嘘

- 「温暖化の原因が二酸化炭素だとする科学的証拠はない」の嘘

- 「近年の温暖化の主原因は水蒸気の増加による」の嘘

- 「温暖化を前提とした気候モデルには水蒸気等の影響が除外されている」の嘘

- 「パラメータを自由に弄れるシミュレーションは持論に都合の良い結果を幾らでも作れる」の嘘

- 「1週間先の天気もあたらないのに50年以上先のことがわかるはずがない」の嘘

- 「地球が温暖化していると見せかけるために一部の気候学者が不正を行った」の嘘

- 「地球温暖化論は予算獲得を狙う人の陰謀だ」の嘘

- 「温暖化論は陰謀によって捏造された」の嘘

- 騙し、騙される人々

科学的根拠

地球が温暖化している動かぬ証拠

直接的な観測データ

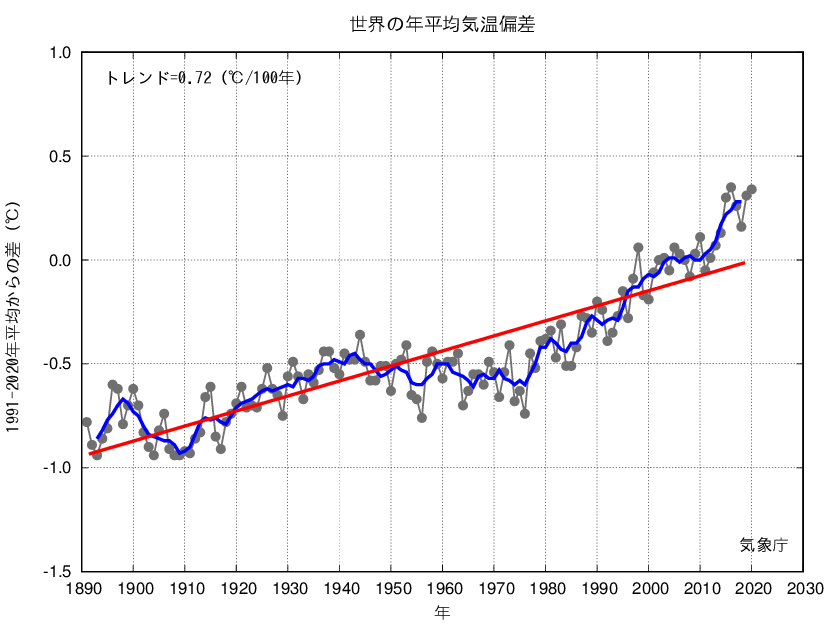

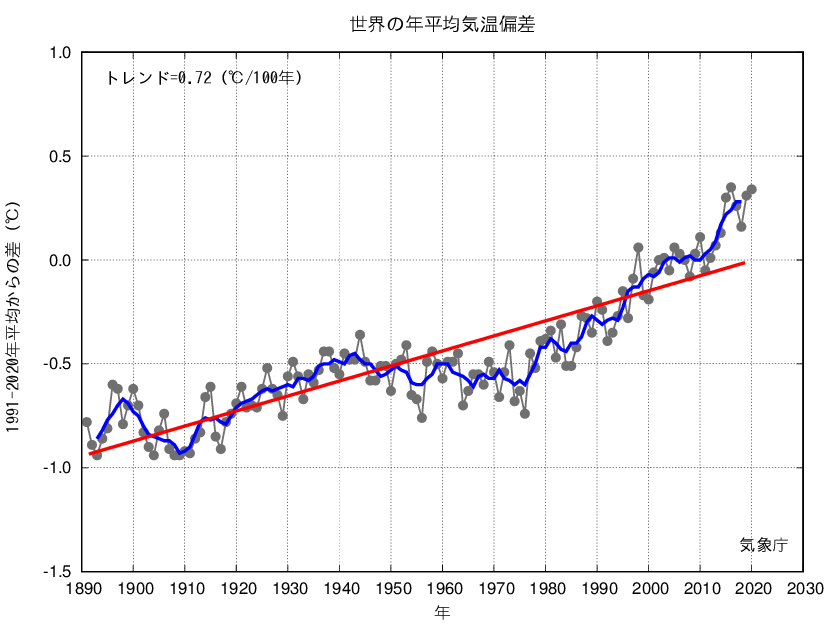

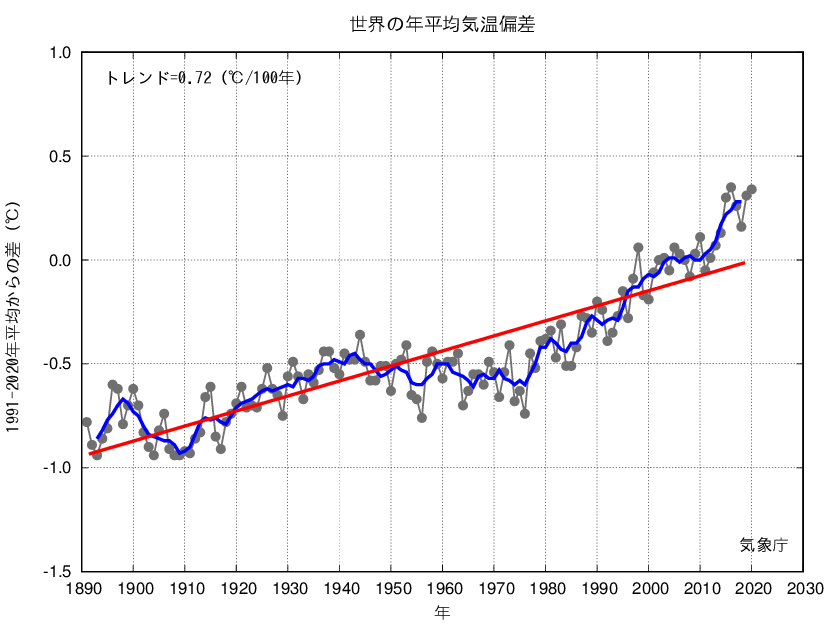

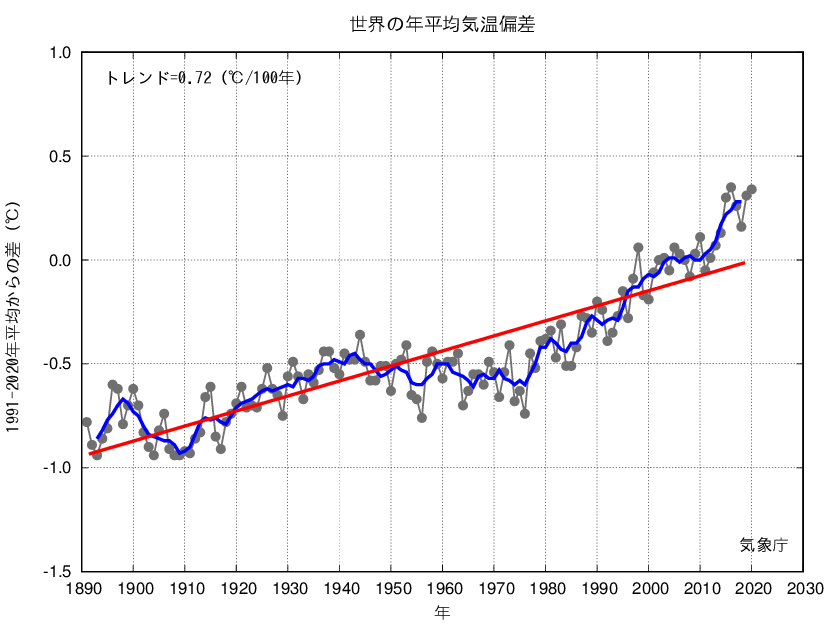

最初の目盛り付きの温度計は1700年頃に作られたので、それ以前には、定量的な観測データが存在し得ない。 国際的な観測網が構築されたのは、1873年の第1回国際気象総会の前後であり、百数十年程度の観測データしか残っていない。 1890年以降の世界平均気温は次のようになっている。

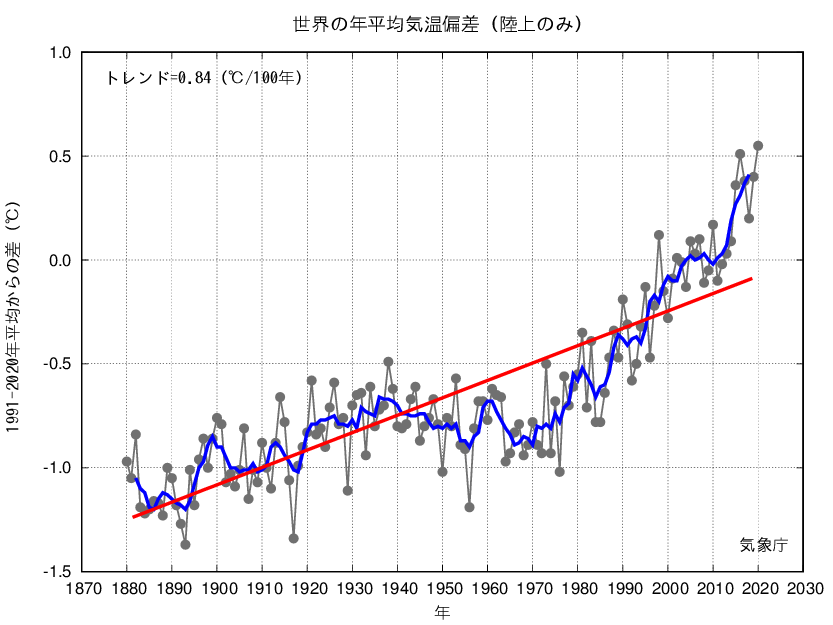

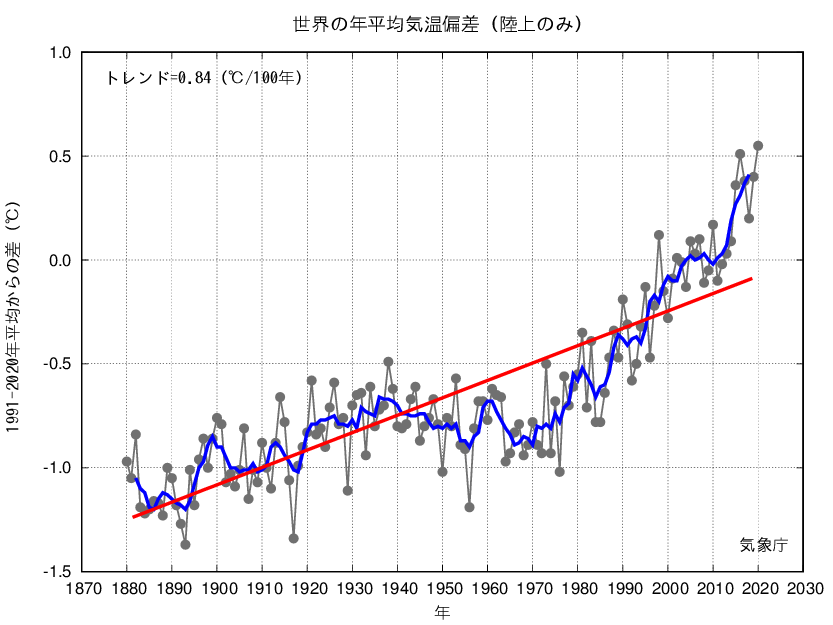

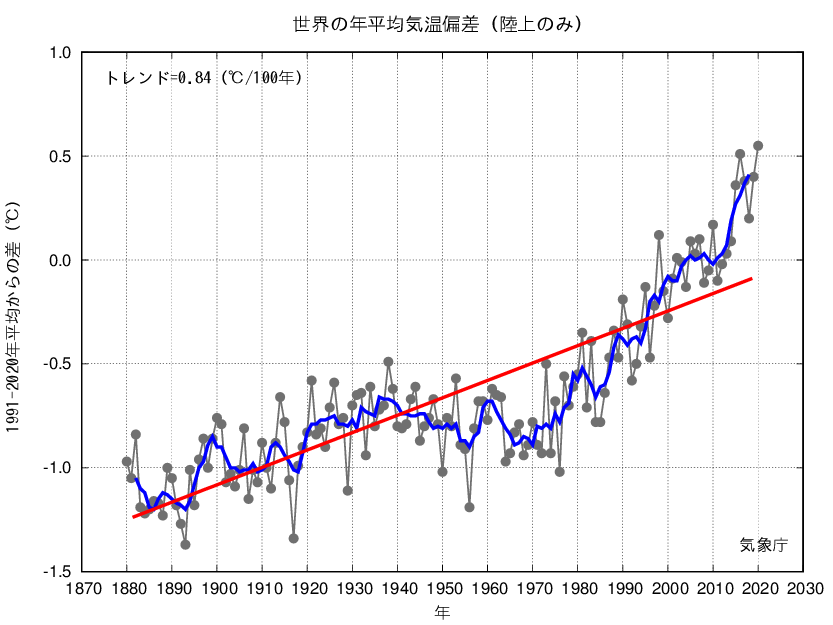

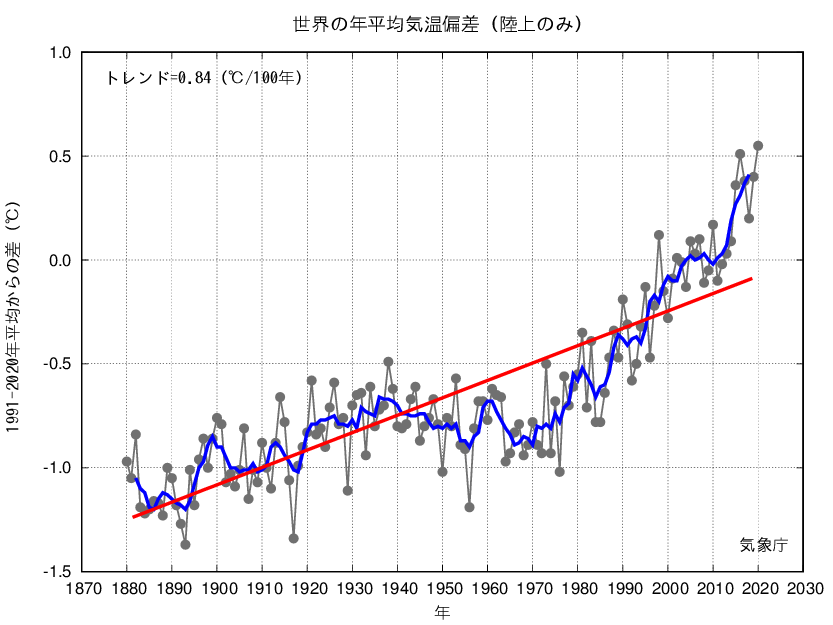

陸域のみに限ると次のようになっている。

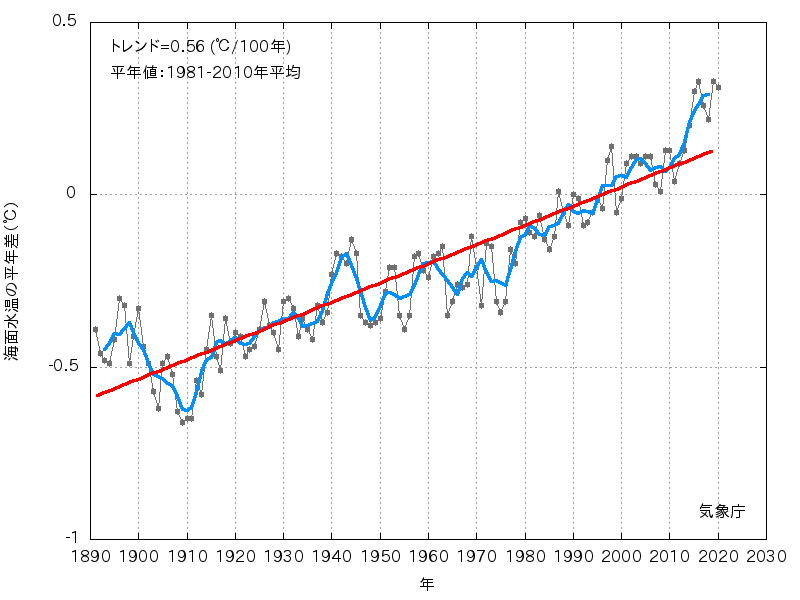

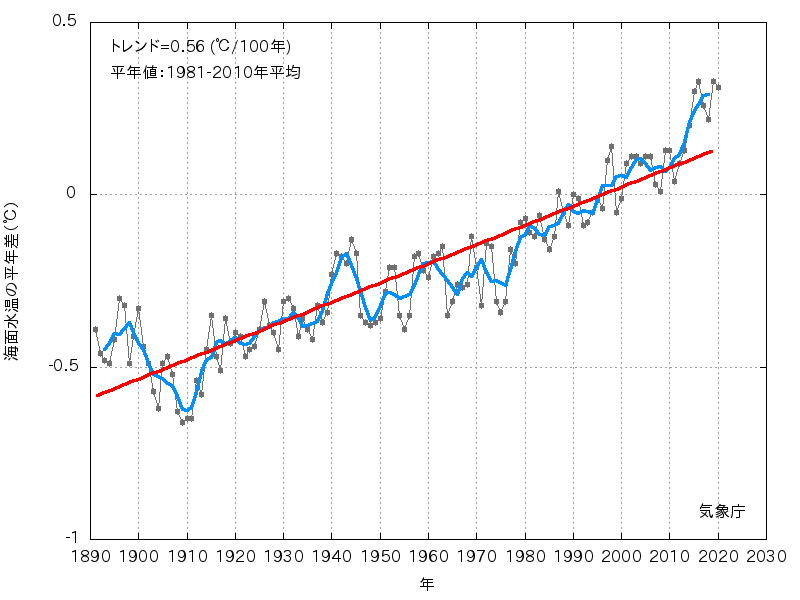

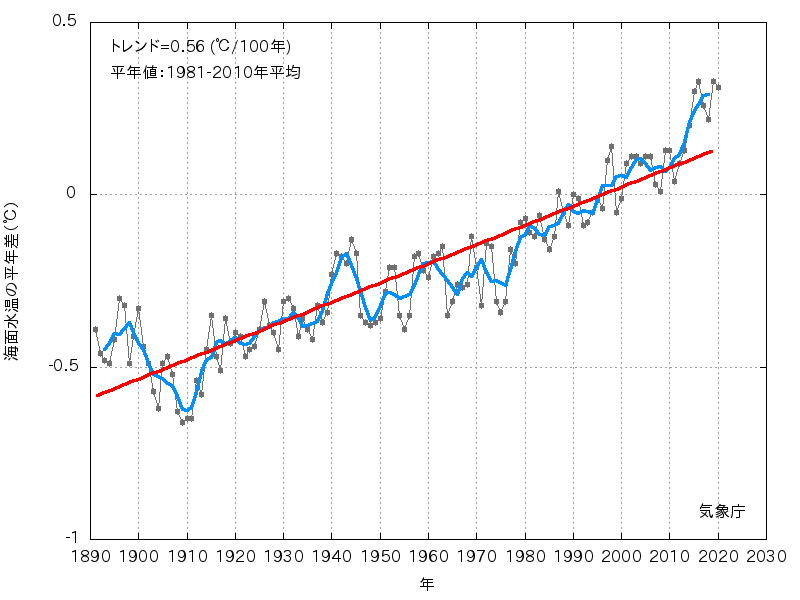

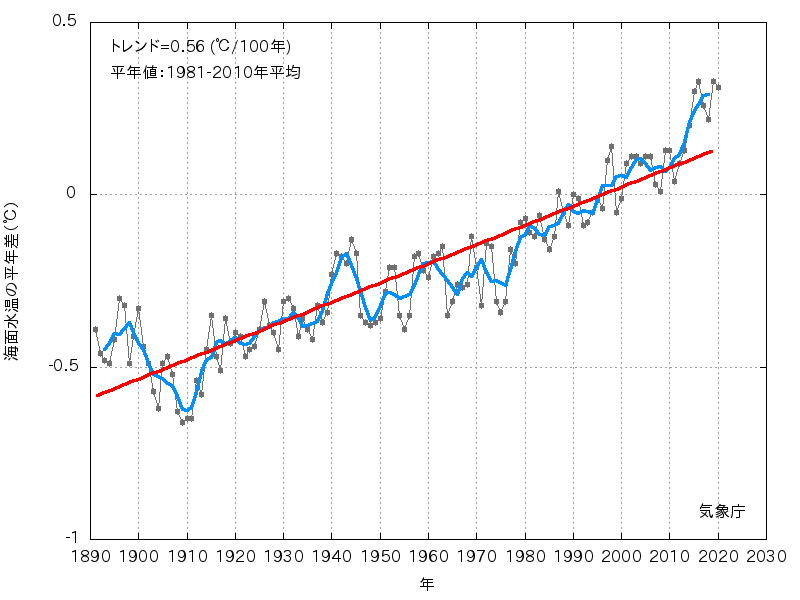

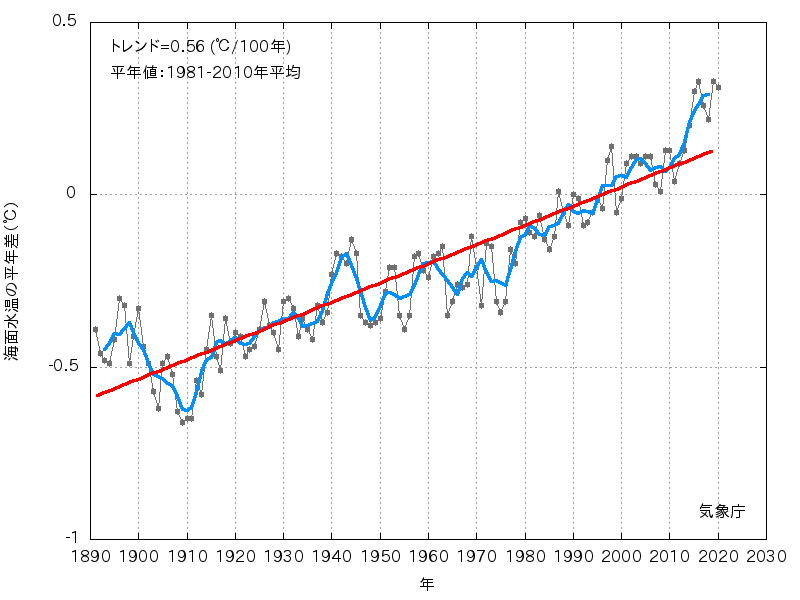

1891年以降の平均海面水温は次のようになっている。

両方とも、観測以降増加傾向にあることが見て取れる。 大気よりも比熱が大きいので局地的影響や短期的影響を受けにくい平均海面水温も上昇していることから、1891年以降、地球が温暖化していることは疑いの余地がない。

古気候学に基づいた復元データ

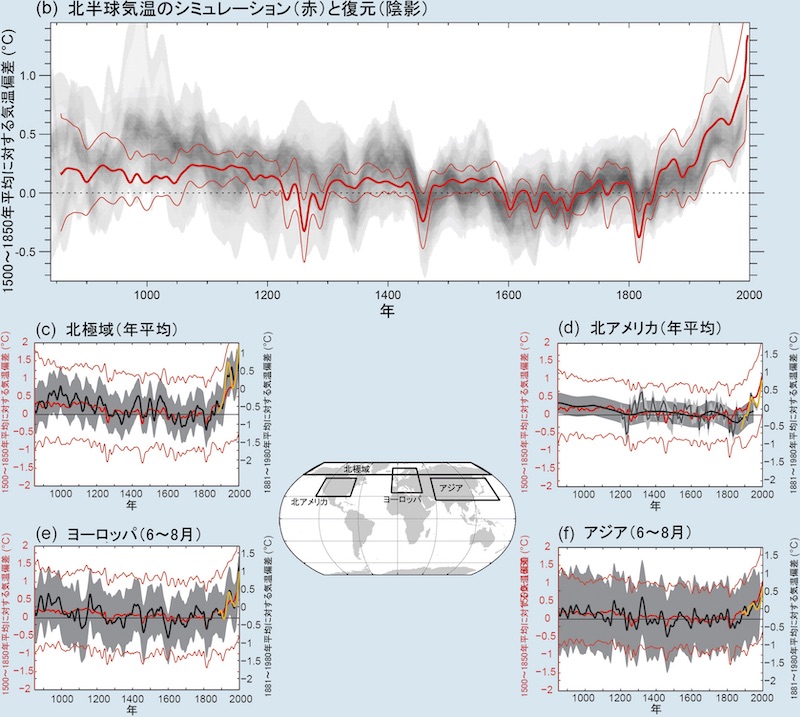

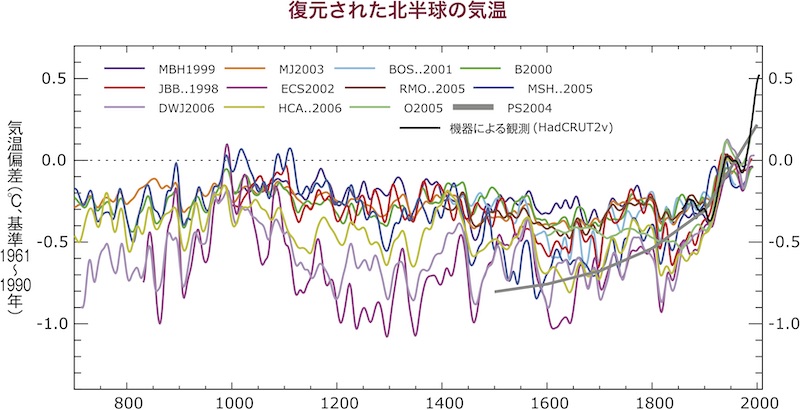

中世は現在よりも温暖だったとする主張があるが、それは古気候学に基づく定量的な推測が困難だった時代の迷信に過ぎない。 確かに、一部地域では、中世の方が温暖だった可能性が否定できない。 しかし、定量的な推測手法が確立した今日では、地球規模では中世は現在より寒冷であり、紀元以降は近年が最も温暖であるとするのが定説である。 複数の研究による古気候復元データはIPCC第4次評価報告書にまとめられている。

20世紀後半の北半球の平均気温は、過去500年間のどの50年間よりも高かった可能性が非常に高く、少なくとも過去1300年間で最も高かった可能性が高い。 これらの結論を支持しているデータは、夏の温帯の陸域で最も広範囲にわたる(特に長期間に対して;図TS.20参照)。 これらの結論の根拠は、年輪の幅や密度、氷に含まれるさまざまな元素の同位体の組成、珊瑚の成長バンドの化学的組成などの代替データであり、気温の情報とそれに付随する不確実性を導き出すには分析が必要である。 主要な不確実性としては、気温と降水量を分離するのが難しい場合があること、あるいは気温や降水量が通年ではなく特定の季節を表していることなどがある。 第3次評価報告書以来、データが改善され、拡大された。 例えば、測定場所の数が増加し、ボーリング孔の温度データの分析が改善され、氷河、珊瑚、堆積物の分析の範囲が広がった。 しかし、古気候データは1850年以来の測器による記録に比べて空間的にも時間的にもずっと限定されているので、世界平均データの作成には統計手法が用いられ、これらの統計的手法も不確実性の対象である。 現在のデータはあまりにも限定的なので、測器データの時代より前の南半球の気温を同様に評価することはできない。{6.6,6.7}

IPCC第5次評価報告書では、統計的な不確実性も含めた確率的な広がりまでがわかるような記載がされている。

これを見ると、時代が古いほど、予測が不正確になっている。 中世は、極めて低い確率で現在より温暖だった可能性があるが、確率的平均では明らかに現在より寒冷である。 「20世紀後半の北半球の平均気温は、過去500年間のどの50年間よりも高かった可能性が非常に高く、少なくとも過去1300年間で最も高かった可能性が高い」という結論には、不確実さは残るもののそれなりに信頼できるものであり、それよりも確実性の高い予測は存在しない。

CO₂が原因である動かぬ証拠

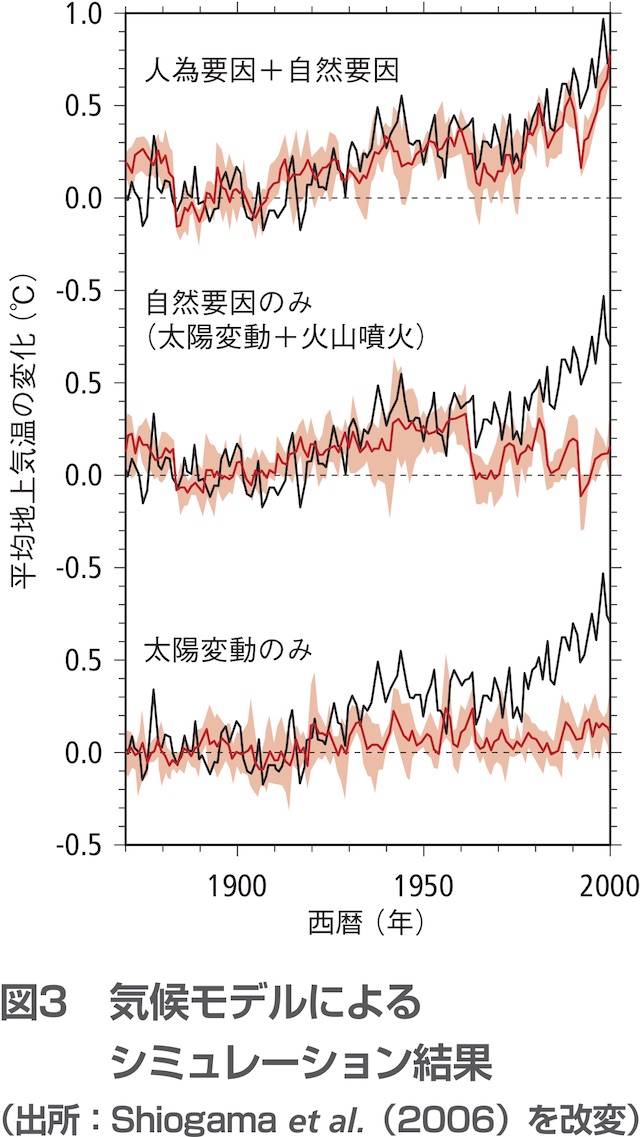

CO₂の温室効果の定量的な検証が不十分であると思う人もいるだろう。 確かに、CO₂の温室効果については実験環境に限れば定量的に検証することは困難である。 実験は測定対象以外の条件を変えずに行うことが原則だが、温室効果を測定可能な規模とCO₂濃度以外の条件を一定にすることの両方を満足することは難しい。 規模の小さな実験装置ならCO₂濃度以外の条件を一定にすることは可能だが、温室効果を測定することは困難である。 温室効果を測定可能な規模にすれば、非常に巨大な装置となって実験室内に収まらなくなるため、外部要因の影響を受けるようになって、CO₂濃度以外の条件を一定にすることは困難となる。 だから、様々な要因によって変化する気象・気候データから推測するしかない。 しかし、CO₂の温室効果を含めた様々な要因を考慮したシミュレーションの結果は、気温の変化と非常によく相関している。

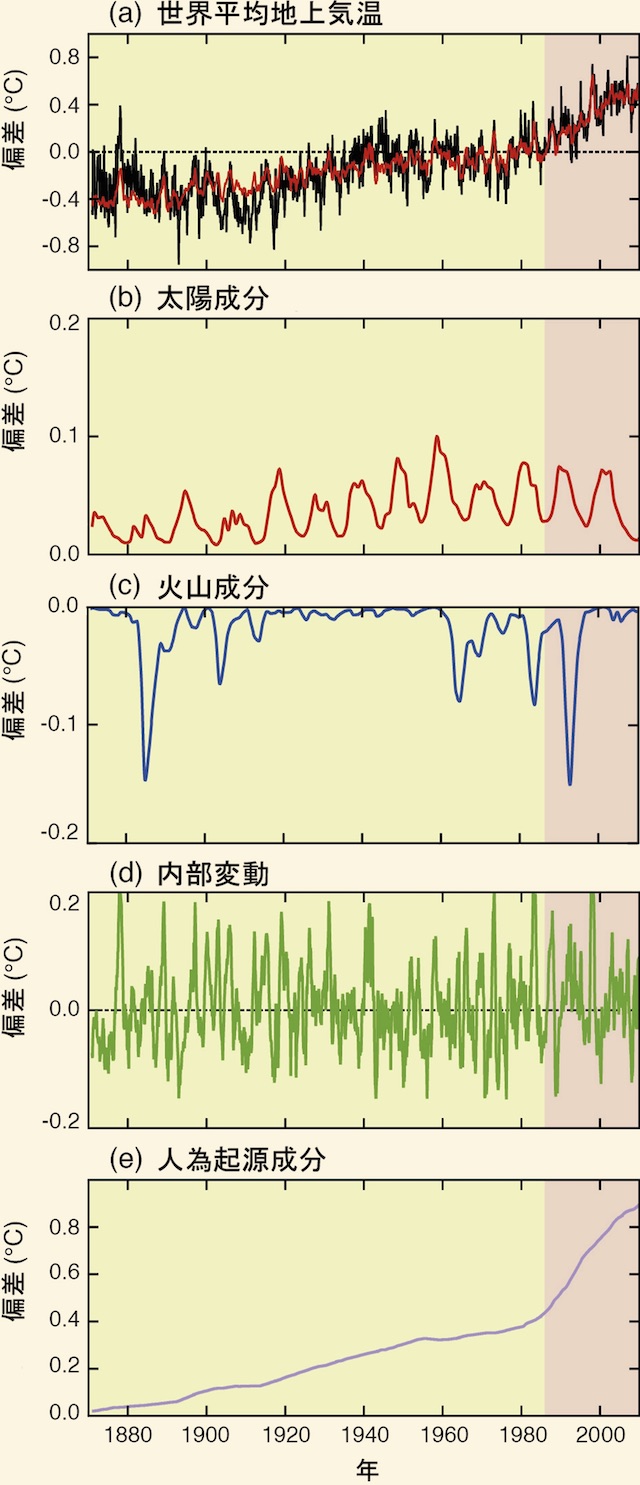

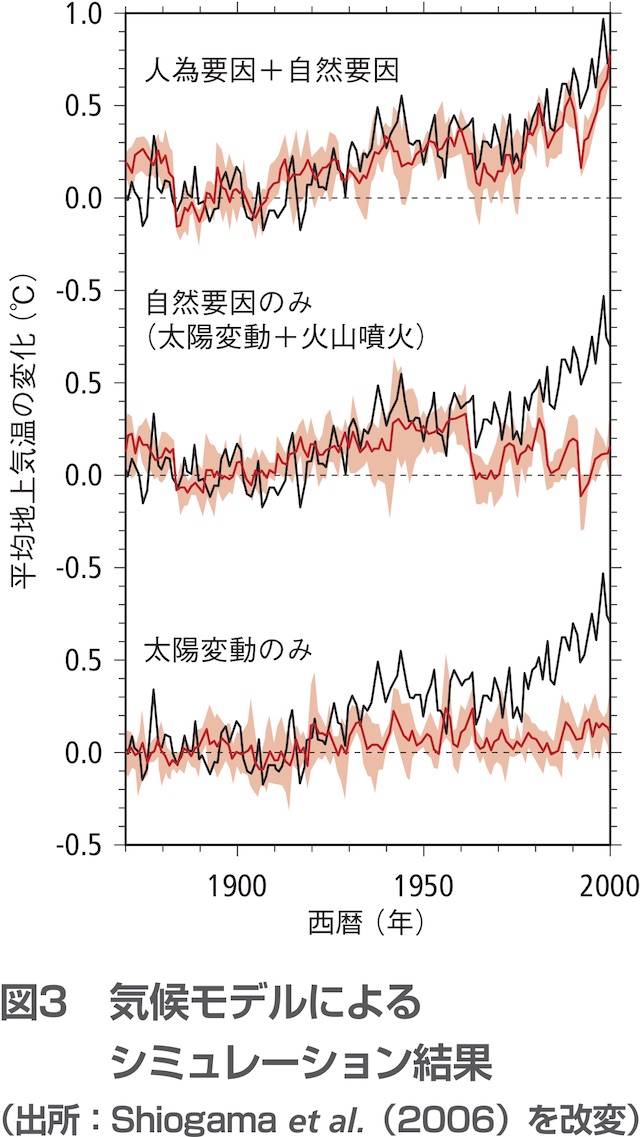

人為的要因(CO₂が最大要因)を除外した気候モデルでは、地球気温はほぼ一定か、逆に、寒冷化してしまう。

IR3S/TIGS叢書No.1地球温暖化 懐疑論批判 - 東北大学東北アジア研究センターP.20

「シミュレーションはパラメータを自由に弄れるから信用できない」と主張する人もいるが、CO₂以外が原因で地球が温暖化する気候モデルを提示した人は一人もいない。

大気に蓄積しているCO₂が化石燃料に由来することも証明済み。 温室効果ガスと温暖化の物理も確立しているし、それに基づく数値シミュレーションは観測事実を非常によく説明する。 逆に、人為的温暖化に疑念を抱かせるようなデータは今のところ皆無に等しい。

未知の原因があると仮定すると、近年の気温上昇の説明が困難となる。 地球平均気温を「100年あたり0.72℃」、地球平均水温を「100年あたり0.56℃」を上昇させる熱量は膨大な数値になる。

- 史上最大の水爆「AN602」の発生熱量

- 210PJ

- 大気の密度

- 1.2kg/m³流体地球科学第2回 - 東京大学大気海洋研究所p.4

- 大気の比熱

- 1,000J/kg・℃流体地球科学第2回 - 東京大学大気海洋研究所p.4

- 海水の密度

- 1,025kg/m³流体地球科学第2回 - 東京大学大気海洋研究所p.4

- 海水の比熱

- 4,000J/kg・℃流体地球科学第2回 - 東京大学大気海洋研究所p.4

- 地球表面積

- 510,065,600km²

- 海洋面積

- 361,060,000km²

これらの係数から、高さ1kmまでの大気を0.72℃、深さ10mまでの海水を0.56℃温めるのに必要なAN602の個数を計算する。

- α(J/m³)

- 1m³の大気を0.72℃上げるのに必要な熱量=大気の密度×大気の比熱×0.72=1.2×1,000×0.72

- β(J/m³)

- 1m³の海水を0. 56℃上げるのに必要な熱量δ=海水の密度×海水の比熱×0.56=1,025×4,000×0.56

- γ(m³)

- 高さ1kmまでの大気の体積=1,000×地球表面積=1,000××510,065,600×10⁶

- δ(m³)

- 深さ10mまでの海水の体積=10×海洋面積=10×361,060,000×10⁶

- ε(J)

- 高さ1kmまでの大気を0.72℃、深さ10mまでの海水を0.56℃温めるのに必要な熱量=α×γ+β×δ

- ζ(個)

- 上記温暖化に必要なAN602の個数=上記温暖化に必要な熱量÷AN602の発生熱量=ε÷(2.1×10¹⁷)≈41,574

以上から、高さ1kmまでの大気を0.72℃、深さ10mまでの海水を0.56℃温めるためには、41,574発ののAN602が必要。 ただし、これは以下の範囲への熱伝搬を考慮していないため、過小評価である。

- 1kmより高い大気

- 1mより深い海水

- 地面

- 大気圏外

水平方向に2万kmも熱伝搬するのに垂直方向には1kmしか考慮しないのはかなりの過小評価だろう。 尚、高度によって気圧、すなわち、大気密度が変化するが、1km程度であれば誤差の範囲だろう。 仮に、大気部分を無視しても39,476発必要となる。 表層混合層 - 気象庁、表層混合層の厚さ - 気象庁によれば、海面水温から水温が大きく変化しない表層混合層は夏季は10〜20m程度、冬季は100m程度。 地球気温が変化すれば表層混合層以深も温度が変化するはずなので、考慮範囲を10mに限定することが過小評価であることは言うまでもない。 そして、地面への伝搬や大気圏外への放射は一切考慮していない。 つまり、かなり過小評価しても、毎日1個以上の「AN602」を毎日爆発させているのと等しい。 これだけ膨大な熱源が現代の観測網に全く引っかからずに未発見のまま正体すら掴めないとは到底考えにくい。 IPCCでは様々な要因が考慮されているが、この規模の気温上昇の原因となり得る要因はCO₂濃度だけである。

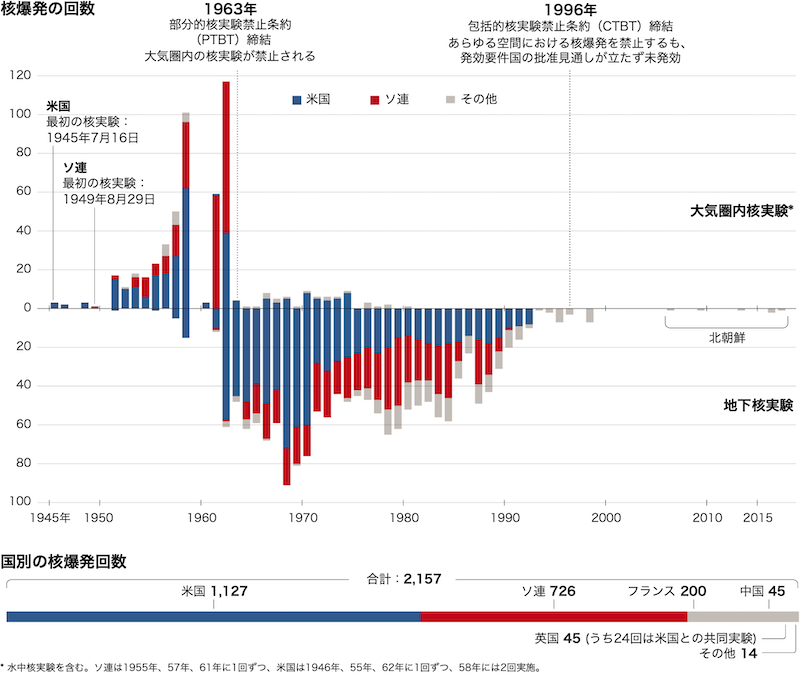

尚、核実験が地球温暖化の原因だと主張するトンデモ論者もいるようだが、地球平均気温を0.72℃、地球平均水温を0.56℃上昇させるには全く熱量が足りていないうえ、実験と気温上昇の時期が全く相関しない。

これらの誤解について読者に正しく認識してもらった上で,現時点の温暖化の科学が間違っている可能性について考えてみたい。 先ほど述べたように,現時点で知られている気候変化の外部要因に関する知見と,気候モデル(これは気候システムに関する知見の結晶と見ることもできる)に基づけば,20世紀の世界平均気温上昇は人間活動による温室効果ガスの増加により説明でき,かつそれを抜きにしては説明できない。 それにもかかわらず温暖化の科学が間違っているとしたら,どんな可能性が考えられるだろうか。

例えば,実は「未知のプロセス」があって,このまま温室効果ガスが増えても,気温を抑制するフィードバックが働き,気温はほとんど上がらないかもしれない。 その場合,「未知のプロセス」抜きの気候シミュレーションで20世紀の気温上昇が再現されてしまうのはなぜか。 それはたまたまかもしれない。 20世紀も温室効果ガスの増加によって気温が上昇したのではなく,「未知の外部要因」のせいで上昇したのかもしれない。

このような批判的な考察は,科学を進める上で時として非常に有用であろう。 未知の要素を2つ以上導入すれば,温暖化の科学が間違っている可能性を考えることができることはわかった。 では,果たしてそんなことはありえるだろうか。 筆者なりに答えるならば,その可能性がゼロであるとは原理的にいえない。 しかし,現時点で,その可能性を真剣に考えなければならない証拠を温暖化の科学は突きつけられていない。

また,現在の気候モデルによるシミュレーションは,20世紀の気温上昇のみならず,現在の平均的な気候状態,日々から年々の自然変動の特徴,さらには過去1000年の気候変化や最終氷期などの古気候に至るまで,不確実性の範囲内で観測データと整合する。 主要な気候プロセスを概ね正しく計算できていなければ,これほど様々な時間スケールの現象を再現することは難しいはずであると筆者は思う。 科学として,未知の要素の可能性を問い続ける姿勢は重要だが,現在の温暖化の科学に関しては,「未知の要素があるに違いない」と決めてかかる理由は今のところ無い。

以上踏まえると、CO₂の温室効果の定量的な検証は十分に行われており、それが地球温暖化の最大要因であることも十中八九間違いないと考えられる。

科学界の評価

大多数の科学者は人為的地球温暖化説に合意している。 ごく一部の科学者を除けば、地球温暖化に否定的な見解を述べているのは、自称科学者や専門外の人物、ド素人のみである。 つまり、現在、科学界では、地球温暖化についての論争はない。 地球温暖化についての論争があるのは疑似科学の世界だけである。

論文による調査

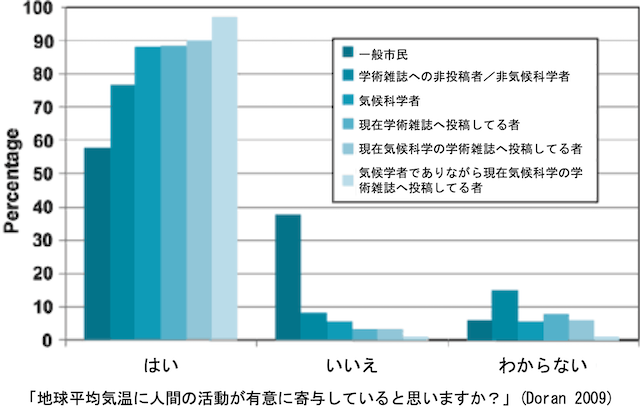

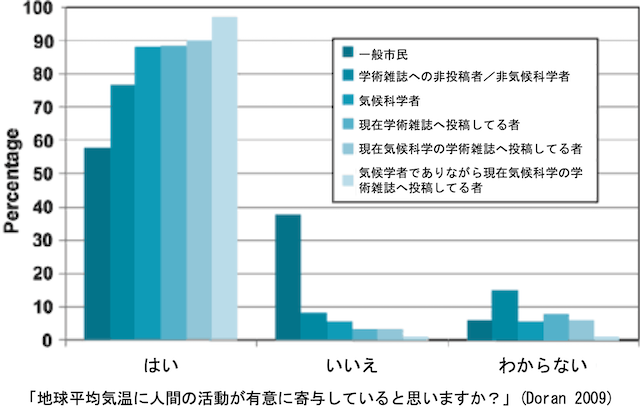

必然的に、人為的地球温暖化説に懐疑的な科学者は存在します。 最近3146人の地球科学者の意見を調査した論文が出ました: 「地球平均気温に人間の活動が有意に寄与していると思いますか?」(Doran 2009)という質問に答えた9割以上は博士号を所有していて、7%は修士号を持っていました。 そして82%の科学者が同意しました。 しかし興味深かったのは、気候学の専門的知識の有無によって答えは異なりました。 非気候科学者の77%が「はい」と答えたに対して、気候学の研究に貢献している科学者は97.5%の確率で同意しました。 気候学の知識と研究を重ねていく末、人為的温暖化に同意するものが増えていきます。

一般市民のデータは2008 Gallup pollより。

科学者はもちろん査読プロセスに打ち勝つために、研究者のたどり着いた意見をデータや過去のリサーチなどで裏付けなければなりません。 'global climate change'という言葉が入っている、1993年から2003年の査読された論文の抄録をサーチした結果、人為的地球温暖化のコンセンサスを否認した論文は見当たらなかった (Oreskes 2004)。 75%の論文は同意し、25%は意見を示していませんでした(例えば古気候分析のメソッドの論文だとか)。

もちろんコンセンサスを否認していない論文や研究が無い訳ではありません。 Klaus-Martin Schulte(クラウス-マーティン•シュルト)の2004年から2007年二月の調査によると、32個の研究(6%)がコンセンサスを否認していました。

英語版のThe 97% consensus on global warming - Skeptical Scienceでは、7つの論文を調査し、気候科学者の90%〜100%のコンセンサスがあり、気候に関する専門知識が高いほどコンセンサスが高くなるとしている。

- Naomi Oreskes (2004)

- Peter Doran, Maggie Kendall Zimmerman (2009)

- William R. L. Anderegg, James W. Prall, Jacob Harold, Stephen H. Schneider (2010)

- John Cook, Dana Nuccitelli, Sarah A Green, Mark Richardson, Bärbel Winkler, Rob Painting, Robert Way, Peter Jacobs, Andrew Skuce (2013)

- Bart Verheggen, Bart Strengers, John Cook, Rob van Dorland, Kees Vringer, Jeroen Peters, Hans Visser, Leo Meyer (2014)

- Neil Stenhouse, Edward Maibach, Sara Cobb (2014)

- J. Stuart Carlton, Rebecca Perry-Hill, Matthew Huber, Linda S Prokopy (2015)

第二に、Oreskes(2004)によると、“Global Climate Change”というキーワードで、1993年から2003年までに発表され、ISIデータベースに登録されている査読付きの論文を分析したところ、928論文が該当し、かつ、その中で温暖化に対する人為的な影響の存在を否定しているものは一つもなかった。

学術団体の反応

第三に、米国では、the National Academy of Sciences(全米科学アカデミー)の他に、the American Meteorological Society、the American Geophysical Union、the American Association for the Advancement of the Scienceのような学会も、人為的要因による二酸化炭素の排出が温暖化をもたらすという説を支持する公式文書を発表している。

また、世界の多数の学術団体が合同で、この人為的排出二酸化炭素温暖化説を支持する声明を出している(http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-s1027w.pdf)。

すなわち、少なくとも世界および米国内のアカデミアにおいては「合意はある」とする方が状況認識としては正確である。

地球温暖化の科学的コンセンサスは存在しない - Skeptical Scienceによれば、次の科学団体が人為的地球温暖化説を支持している。

- American Association for the Advancement of Science(アメリカ科学復興協会)

- American Astronomical Society(アメリカ天文学会)

- American Chemical Society(アメリカ化学会誌)

- American Geophysical Union(アメリカ地球物理学連合)

- American Institute of Physics(アメリカ物理学会)

- American Meteorological Society(アメリカ気象学会)

- American Physical Society(アメリカ物理学会)

- Australian Coral Reef Society

- Australian Meteorological and Oceanographic Society

- British Antarctic Survey(英国南極調査所)

- Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences

- Canadian Meteorological and Oceanographic Society

- Environmental Protection Agency(アメリカ合衆国環境保護庁)

- European Federation of Geologists

- European Geosciences Union(ヨーロッパ地球科学連合)

- European Physical Society(ヨーロッパ物理学会)

- Federation of American Scientists(アメリカ科学者連盟)

- Federation of Australian Scientific and Technological Societies

- Geological Society of America(アメリカ地質学会)

- Geological Society of Australia

- International Union for Quaternary Research (INQUA)(国際大四紀連合)

- International Union of Geodesy and Geophysics(国際測地学•地球物理学連合)

- National Center for Atmospheric Research(アメリカ大気研究センター)

- National Oceanic and Atmospheric Administration(アメリカ海洋大気圏局)

- Royal Meteorological Society(英国王立気象学会)

- Royal Society of the UK

国際科学アカデミー(InterAcademy Council)によるレビュー

18団体で構成されるインターアカデミーカウンシル理事会は、アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、南アフリカ、トルコ、英国、米国を代表する15の科学アカデミー及びそれと同等の組織の長からなる。

IACには、アフリカ科学アカデミー、第三世界科学アカデミー(TWAS)、及び科学アカデミーのインターアカデミーパネル(IAP)、工学・科学技術アカデミー・国際カウンシル(CAETS)、医学アカデミーのインターアカデミーメディカルパネル(IAMP)の代表者も含まれる。

IAC事務局は、アムステルダムのオランダ王立科学アカデミーが務めている。

国連及び気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の要請に応じた、IPCCのプロセスと手続についての、科学アカデミーによる独立レビューの実施 - 環境省)

ところが、2009年にIPCCの報告書に関連した一部の研究者の私的なメールが盗み出され、メールの文面を根拠に地球温暖化に対し疑惑が投げかけられる事件が発生した(「クライメートゲート」事件と呼ばれた)。 また、同時期に第4次評価報告書の内容に誤りが見つかるなど、IPCCの信憑性に疑問を投げかける事象がいくつか起こった。 このため、国際連合事務総長とIPCCは2010年3月に国際科学組織であるインターアカデミーカウンシル(IAC: Inter Academy Council)に、IPCCの手続きや手順に関する独立した機関によるレビューを行うことを要請し、2010年8月にIACからレビュー結果が公表された。 IPCCの評価手続きは全体的に成功を収めてきたと判断される一方、組織の統制と管理、報告書の作成プロセス、評価の信頼性や見解の一致の度合いに関する取り扱い、広報における透明性や適時性などについて改善が必要との勧告がなされた。 なお、IPCC評価報告書の信頼性については、オランダ環境庁や米国国立研究評議会等により検証がなされ、内容の一部に誤りはあったがその主要な結論は影響を受けていないことが確認されている。

IPCC報告書は厳密な手順を踏んで作成されていますが、2007年に発行された第4次評価報告書(AR4)の内容に誤りが見つかり、IPCCは訂正しました。 これまでの反省等を踏まえ、国連事務総長とIPCC議長は国際的な学術団体であるIAC(InterAcademy Council)にIPCC報告書の作成手順の評価を依頼しました。 IACは2010年8月にレビュー結果を公表し、統制および管理、査読プロセス、不確実性の特徴付けと伝達などについて、主要な勧告がなされました。 IACのレビュー結果はIPCC総会で合意され、第5次評価報告書(AR5)の作成やIPCCの運営に反映されています。 また、オランダ環境評価庁はAR4第2作業部会報告書の地域ごとの影響を評価する章に関してレビューし、「IPCC報告書の主要な結論に影響を及ぼす誤りはなかった」という結果を2010年7月に公表しました。

地球環境研究センター ニュース 2014年1月号 [Vol.24 No.10]地球環境豆知識 - 国立環境研究所地球環境研究センター

以上の通り、地球温暖化と人為的原因説は、国際科学アカデミーであるInterAcademy Councilによって科学的に正しいことが認められている。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)報告書

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)にも世界中の多数の専門家が執筆に関わっており、その多数の科学者の議論の末に報告がまとめられている。

AR4の作成には、 ・3年の歳月 ・130を超える国の450名を超える代表執筆者 ・800名を越える執筆協力者 ・2,500名を越える専門家の査読 を経て、本年順次公開される。

IPCC第4次評価報告書 第1作業部会報告書 第1作業部会報告書 概要(公式版) - 環境省P.5

このことは、人々が思う以上に重みがある。 科学者というのは生来、他人の粗探しが大好きな人種だからだ。 誰かが何か言い出せば、必ずそれを疑ってかかる。反例を探す。議論に一石を投じようとする。 そんな科学者が何百人も集まり、互いに批判的に検討し合った結果がIPCCの報告書であるということを忘れてはならない。

典型的な疑似科学論

IR3S/TIGS叢書No.1地球温暖化 懐疑論批判 - 東北大学東北アジア研究センターでは、懐疑論は次のような特徴を持つものが多いとされている。

- 既存の知見や観測データを誤解あるいは曲解している

- すでに十分に考慮されている事項を、考慮していないと批判する

- 多数の事例・根拠に基づいた議論に対して、少数の事例・根拠をもって否定する

- 定量的評価が進んできている事項に対して、定性的にとどまる言説を持ち出して否定する(定性的要因の指摘自体はよいことではあるものの、その意義づけに無理がある)

- 不確かさを含めた科学的理解が進んでいるにも関わらず、不確かさを強調する

- 既存の知見を一方的に疑いながら、自分の立論の根拠に関しては同様な疑いを向けない

- 問題となる現象の時間的および空間的なスケールを取り違えている

- 温暖化対策に関する取り決めの内容などを理解していない

- 三段論法の間違いなどロジックとして誤謬がある

補足すると、「不確かさを含めた科学的理解が進んでいる」とは、何%の確率で信頼できるか、確率的なゆらぎの幅がどの程度あるか等の統計的評価できる状況を指している。 にも関わらず、懐疑論では、「不確かさ」だからデータがないのと等しいという主張を展開する。 尚、具体的な懐疑論についての反論はIR3S/TIGS叢書No.1地球温暖化 懐疑論批判 - 東北大学東北アジア研究センター、経済セミナー2006年8月号P.44-50「経済学者でもわかる地球温暖化懐疑論への反論」 - 東北大学東北アジア研究センター等に詳細に記載されている。

尚、以下も参考に。

「気候学界は温暖化否定論を弾圧している」の嘘

結論を先に言えば、気候学界が温暖化否定論を拒絶しているのではなく、温暖化否定論者が科学(の最低条件)を拒絶しているのである。

科学の世界で受け入れられるかどうかは、結論の方向性ではなく、純粋に科学的条件を満足しているかどうかで決まる。 温暖化肯定論でも疑似科学的仮説は門前払いされるし、温暖化否定論でも科学的仮説であれば歓迎される。 確かに、現在の気候学界では、温暖化否定論は全く受け入れられていない。 しかし、それは、気候学界が温暖化否定論を弾圧しているからではなく、単に、これまで提示された温暖化否定論には科学的条件を満たすものが皆無だからである。 次のような科学的根拠を示せば大々的に歓迎される画期的新発見となるだろうが(とくに、前者は二酸化炭素原因説の根拠を完全に崩せる点で画期的)、温暖化否定論者は誰もそのような科学的根拠を示さない。

- 実測値と一致するシミュレーション環境モデル

- 現在の気温上昇を定量的に説明できる要因

トンデモ論者は学術界で持論が通らない時に安易に「○○学界は閉鎖的」論法を唱えたがる。 しかし、学術界はそんなに閉鎖的ではなく、常に、主流学説を覆し得る画期的な新発見に門戸を開いている。 既存の主流学説のみを絶対視し、それに反する新説を受け入れないなら、学問の発展は全く見込めなくなり、あらゆる学術的研究は無意味となってしまう。 だから、あらゆる学術界は、学術的条件を満足する範囲内での画期的新説を渇望している。

物理の世界では、エーテル仮説は退けられ、相対性理論や量子力学が受け入れられた。 化学の世界では、四元素説もフロギストン仮説も退けられた。 地学の世界では、天動説も退けられ、地動説やプレートテクトロニクスが受け入れらた。 生物学の世界では、自然発生説も環境変異遺伝説も退けられ、自然選択説が受け入れられた。 このように、歴史的事実を振り返って見ても、科学は常に主流学説を覆し続けてきた。

勿論、主流学説を覆す仮説が全て受け入れられたわけではない。 学術的条件を満足しないものは門前払いされるし、仮説として一時的に取り上げられたものも学術的に正しくないと判断されれば棄却されている。 採用されるかどうかの決め手は、主流学説を覆すかどうかではなく、学術的観点で妥当かどうかである。

事実、2012年頃は、温暖化の停止または停滞(hiatus:ハイエイタス)に関する論文が気候学の専門誌に掲載された。 温暖化を支持するIPCCも、観測事実を隠すことなく、原因不明の停止または停滞(hiatus:ハイエイタス)として扱っていた。 それは、1998年〜2012年だけを切り出せば、温暖化の停止または停滞(hiatus:ハイエイタス)に見える観測データが実在したからである。 このように、観測事実に沿った真っ当な科学的な研究であれば、温暖化否定論であっても全く弾圧されていない。 尚、現在では、その後の気温の変化から、1998年〜2012年の期間は、短期的変動が長期的変動を覆い隠したに過ぎないことが判明している。 つまり、温暖化の停止または停滞(hiatus:ハイエイタス)は、見かけ上の現象に過ぎないのであって、長期的な温暖化のペースは全く低下していない。

では、何故、温暖化否定論にだけ、科学的条件を満たす仮説がないのか。 それは、温暖化を否定する科学的証拠が皆無だからである。 それでも温暖否定論に固執するのであれば、血の滲む努力をして科学的証拠を探し出せば良い。 何ら科学的証拠を提示しないのでは、科学界から受け入れられないのは自業自得である。 自らの証明責任を果たさずに、科学界の閉鎖性のせいにすることは、責任転嫁に他ならない。 そうした責任転嫁をする人こそが閉鎖的であろう。

「科学者の多くは温暖化否定論を支持している」の嘘

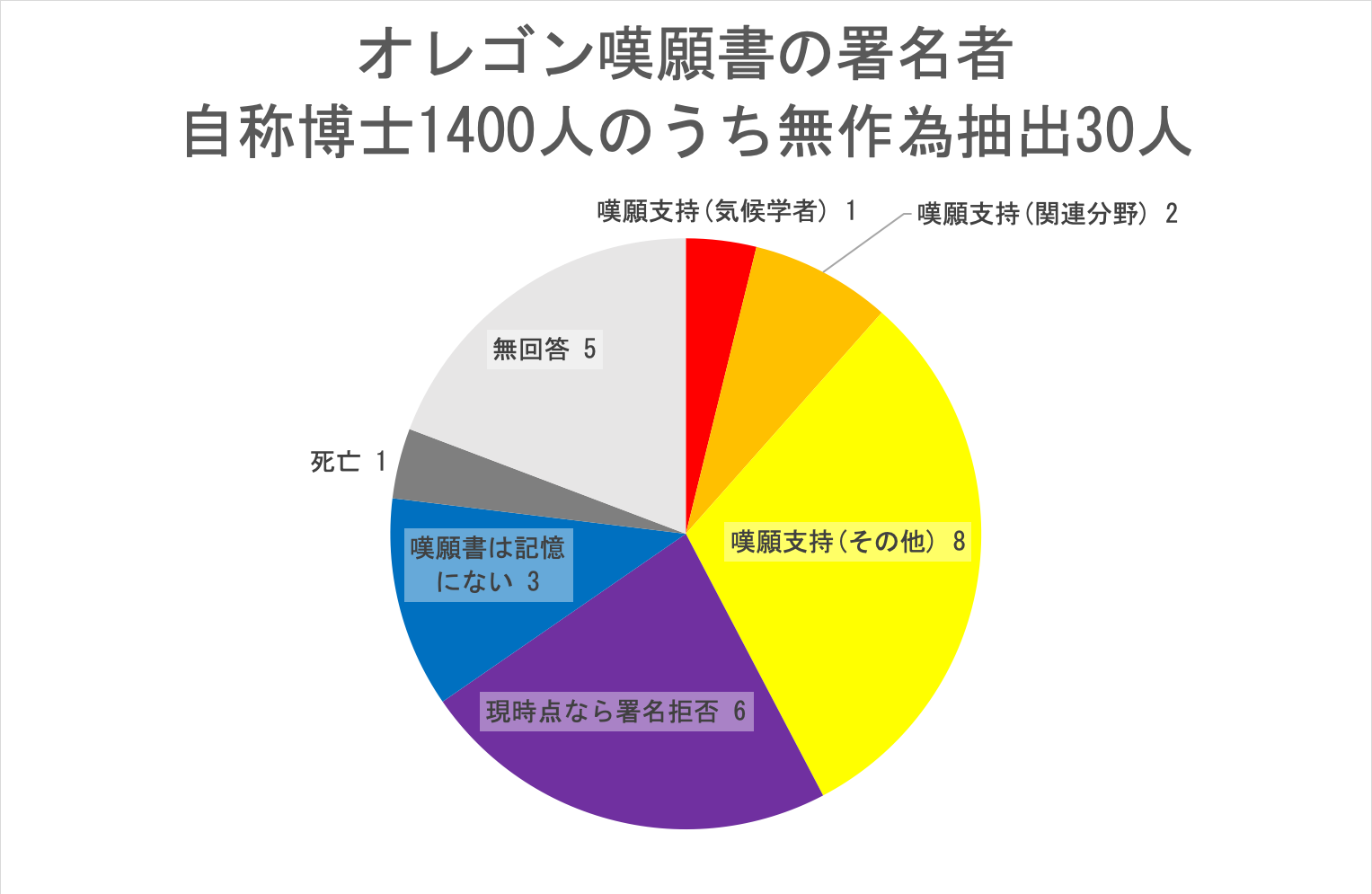

地球温暖化懐疑論者はオレゴン嘆願書を持ち出して「科学者の多くは温暖化否定論を支持している」と主張する。

1998年に米国のシンクタンクであるOregon Institute of Science and Medicine(OISM)が行った“Oregon Petition”(オレゴン嘆願書)は、米国議会による京都議定書批准阻止を目的に行われた懐疑的な人々による嘆願運動であり、 嘆願書および後述するレビュー論文もどきをOISMが数万人に郵送したところ、約1万7千人の「科学者」の署名が集まったと喧伝されているために、 懐疑的な見方を持つ人の数の多さや勢力の大きさを示すものとしてしばしば懐疑的な見方を持つ人自らによって引用される。

しかし、そもそも、嘆願書は、特定の政治的主張を支持する人が集め、かつ、その特定の政治的主張に賛同する人が署名するものであるから、その特定の政治的主張に対する支持率を示すことができない。 さらに、オレゴン嘆願書は、著しく透明性に欠けることが指摘されている。

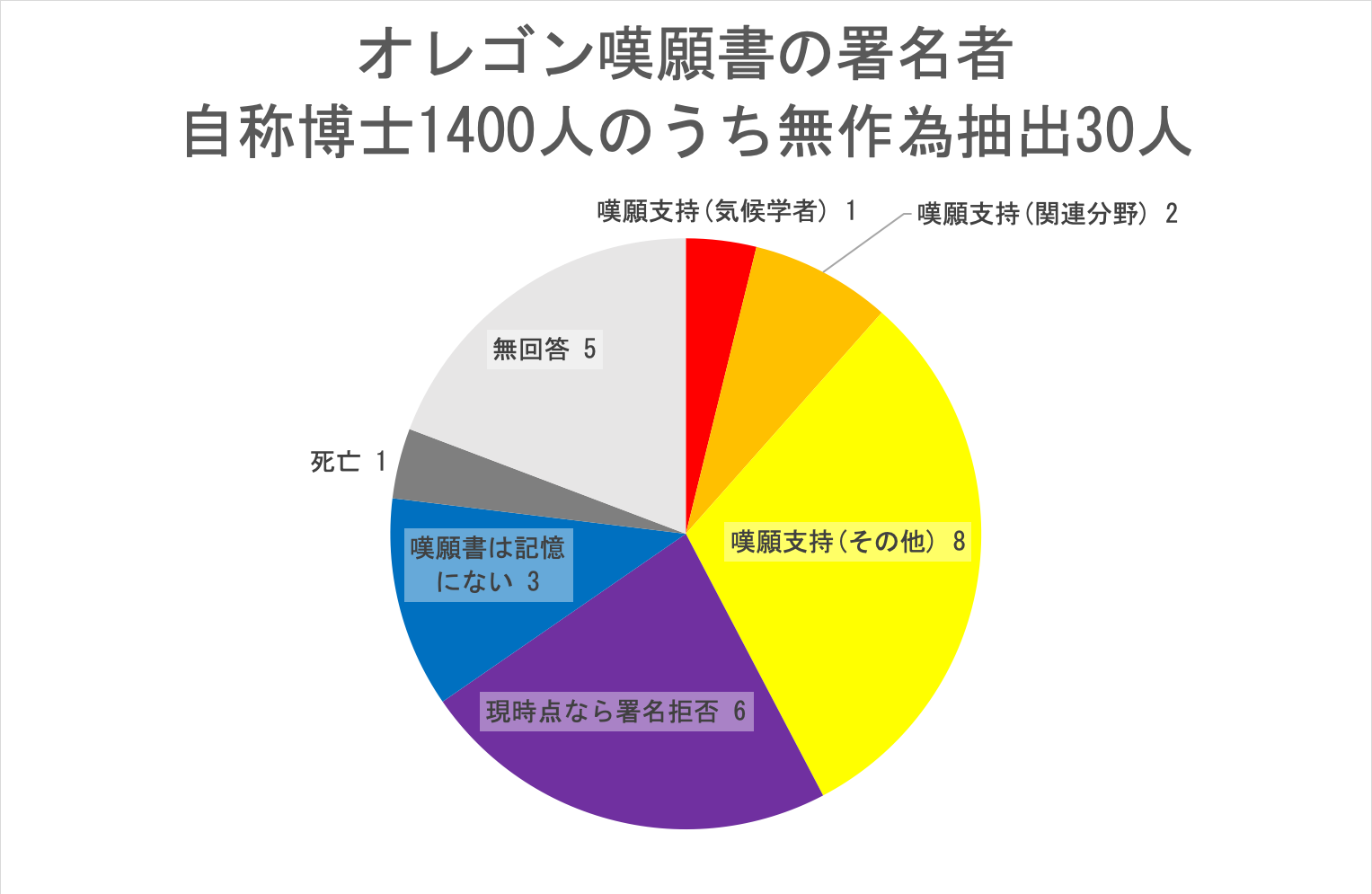

しかし、この嘆願書の信頼性には大きな疑問符がつく。 例えば、2001年に米Scientific American誌が、この嘆願書に署名した中でPh.D.保持者と主張する1400人のうちランダムに30人を選んで追跡調査を行っている(Musser2001)。 この調査によると、まず30人のうち26人が様々なデータベースで確認でき、この26人のうちの11人が、現在においても「嘆願」には賛成で、そのうちの1人は現在でも活動中の気候学者、2人は関係する学問分野での研究者、8人はインフォーマルな評価に基づいて嘆願書に署名していた。 一方、確認された26人のうち6人は、現時点であれば署名しなかったと述べ、3人は嘆願書自体が全く記憶になく、1人はすでに死亡していた。 残りの5人は何回もコンタクトを試みたものの、何も返答がなかった。 すなわち、30人のうち、2001年時点でも積極的な懐疑論を主張している気候学者は1人しかいないことになる(関連分野の研究者を含めれば3人)。 また、あるジャーナリストは「10分くらい署名者のリストをちらっと見ただけでも、同姓同名(二人のJoe R.Eaglemans、二人のDavid Tompkins)、姓がない名前(Biolchini)、会社の名前(Graybeal & Sayre, Inc)、偽名と思われる名前(Redwine, Ph.D.)が見つかる」と書いている(Shelly 2005)。

いずれにしろ、オレゴン嘆願書には、署名者は名前のみが掲載されているだけで、所属、経歴、連絡先などはすべて不明である。 したがって、著しく透明性に欠けたものであり、そもそも信頼性云々を議論できるレベルのものでさえない。

米Scientific American誌の調査によれば、実は、オレゴン嘆願書を支持する専門家は極一握りしかいないことがわかる。

IR3S/TIGS叢書No.1地球温暖化 懐疑論批判 - 東北大学東北アジア研究センターP.3

自称Ph.D.保持者1400人のうち無作為抽出の30人の調査結果から、嘆願書に署名した人のうち懐疑論を支持する気候学者は100人以下と推測される。 関係分野の研究者を含めても、多めに見積もって、専門家と言えるのは200人以下であろう。

政治的かつ恣意的な嘆願書とは違い、学術的な調査結果では、気候科学者の90%〜100%が人為的地球温暖化説を支持している。

必然的に、人為的地球温暖化説に懐疑的な科学者は存在します。 最近3146人の地球科学者の意見を調査した論文が出ました: 「地球平均気温に人間の活動が有意に寄与していると思いますか?」(Doran 2009)という質問に答えた9割以上は博士号を所有していて、7%は修士号を持っていました。 そして82%の科学者が同意しました。 しかし興味深かったのは、気候学の専門的知識の有無によって答えは異なりました。 非気候科学者の77%が「はい」と答えたに対して、気候学の研究に貢献している科学者は97.5%の確率で同意しました。 気候学の知識と研究を重ねていく末、人為的温暖化に同意するものが増えていきます。

一般市民のデータは2008 Gallup pollより。

科学者はもちろん査読プロセスに打ち勝つために、研究者のたどり着いた意見をデータや過去のリサーチなどで裏付けなければなりません。 'global climate change'という言葉が入っている、1993年から2003年の査読された論文の抄録をサーチした結果、人為的地球温暖化のコンセンサスを否認した論文は見当たらなかった (Oreskes 2004)。 75%の論文は同意し、25%は意見を示していませんでした(例えば古気候分析のメソッドの論文だとか)。

もちろんコンセンサスを否認していない論文や研究が無い訳ではありません。 Klaus-Martin Schulte(クラウス-マーティン•シュルト)の2004年から2007年二月の調査によると、32個の研究(6%)がコンセンサスを否認していました。

英語版のThe 97% consensus on global warming - Skeptical Scienceでは、7つの論文を調査し、気候科学者の90%〜100%のコンセンサスがあり、気候に関する専門知識が高いほどコンセンサスが高くなるとしている。

- Naomi Oreskes (2004)

- Peter Doran, Maggie Kendall Zimmerman (2009)

- William R. L. Anderegg, James W. Prall, Jacob Harold, Stephen H. Schneider (2010)

- John Cook, Dana Nuccitelli, Sarah A Green, Mark Richardson, Bärbel Winkler, Rob Painting, Robert Way, Peter Jacobs, Andrew Skuce (2013)

- Bart Verheggen, Bart Strengers, John Cook, Rob van Dorland, Kees Vringer, Jeroen Peters, Hans Visser, Leo Meyer (2014)

- Neil Stenhouse, Edward Maibach, Sara Cobb (2014)

- J. Stuart Carlton, Rebecca Perry-Hill, Matthew Huber, Linda S Prokopy (2015)

第一に、その人物の肩書きが何であろうと、一個人の意見がすべての意見を代表するわけではない。 第二に、Oreskes(2004)によると、“Global Climate Change”というキーワードで、1993年から2003年までに発表され、ISIデータベースに登録されている査読付きの論文を分析したところ、928論文が該当し、かつ、その中で温暖化に対する人為的な影響の存在を否定しているものは一つもなかった。 第三に、米国では、the National Academy of Sciences(全米科学アカデ ミー)の他に、the American Meteorological Society、the American Geophysical Union、the American Association for the Advancement of the Scienceのような学会も、人為的要因による二酸化炭素の排出が温暖化をもたらすという説を支持する公式文書を発表している。 また、世界の多数の学術団体が合同で、この人為的排出二酸化炭素温暖化説を支持する声明を出している(http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-19-s1027w.pdf)。

すなわち、少なくとも世界および米国内のアカデミアにおいては「合意はある」とする方が状況認識としては正確である。

ごく一部の科学者を除けば、地球温暖化に否定的な見解を述べているのは、自称科学者や専門外の人物、ド素人のみである。 つまり、現在、科学界では、地球温暖化についての論争はない。 地球温暖化についての論争があるのは疑似科学の世界だけである。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)にも世界中の多数の専門家が執筆に関わっており、その多数の科学者の議論の末に報告がまとめられている。

AR4の作成には、 ・3年の歳月 ・130を超える国の450名を超える代表執筆者 ・800名を越える執筆協力者 ・2,500名を越える専門家の査読 を経て、本年順次公開される。

IPCC第4次評価報告書 第1作業部会報告書 第1作業部会報告書 概要(公式版) - 環境省P.5

このことは、人々が思う以上に重みがある。 科学者というのは生来、他人の粗探しが大好きな人種だからだ。 誰かが何か言い出せば、必ずそれを疑ってかかる。反例を探す。議論に一石を投じようとする。 そんな科学者が何百人も集まり、互いに批判的に検討し合った結果がIPCCの報告書であるということを忘れてはならない。

現在、地球温暖化に否定的な見解を述べているのは、石油産業からお金をもらっている人か、そういう人に踊らされている無知で愚かな人だけである。

「地球が温暖化している証拠はない」の嘘

1890年以降の世界平均気温は次のようになっている。

陸域のみに限ると次のようになっている。

1891年以降の平均海面水温は次のようになっている。

両方とも、観測以降増加傾向にあることが見て取れる。

尚、一部の時期(1998年〜2012年)だけを切り出すと、温暖化の停止または停滞(hiatus:ハイエイタス)があるようにも見える。 しかし、これはエルニーニョとラニーニョ、太平洋10年規模振動(PDO)による短期的な変動である。

記事中では、「太平洋10年規模振動(PDO)」という自然現象が最近の低温化の原因として挙げられています。 PDOというのは、よく知られているエルニーニョ現象と同じように、熱帯太平洋の海面水温が上がったり下がったりする現象です。 熱帯太平洋が高温のときには北部北太平洋は低温(PDO指数プラス)、熱帯太平洋が低温のときには北部北太平洋は高温(PDO指数マイナス)というパターンになります。 エルニーニョ現象が数年の周期で変動するのとちがって、PDOは不規則ではあるものの数十年の周期で変動します。

日経エコロミー 連載コラム 温暖化科学の虚実 研究の現場から「斬る」! 第3回 「地球は当面寒冷化」ってホント?(江守 正多 - 国立研究開発法人 国立環境研究所 地球環境研究センター

突出して暑かった1998年を起点にすれば、あたかも、2012年までは温暖化の停止または停滞(hiatus:ハイエイタス)があるように見えてしまう。 しかし、1998年の周辺の平均を起点とする長期的トレンドで見れば、1998年〜2012年の期間も温暖化が進行していることが明らかである。 また、その後の気温変動も併せて見ると長期的には上昇傾向に歯止めがかかっていないことが良くわかる。 よって、現在では、温暖化の停止または停滞(hiatus:ハイエイタス)は否定されている。

「温暖化はヒートアイランド現象による架空の現象であり、実際には温暖化していない」の嘘

世界平均気温は、ヒートアイランドの影響を補正したり、影響の少ない観測地点を選ぶなどして、ヒートアイランドの影響が少なくなるように測定されている。 必ずしも全てのデータが補正されているわけではないが、ヒートアイランドの影響のある地点とない地点の比較から、その影響は小さいと評価されている。 都市部は、ヒートアイランドの影響で絶対気温は高いが、気温変化の傾向は地方部と大差なく、むしろ、地方部の方が気温上昇が大きいとされる。 また、都市化の影響を受けない海面上の気温も平均に入れられており、全体としてのヒートアイランドの影響は限定的である。

Q:日本の年平均気温偏差を求める際に用いられる15地点とはどこですか?また、どのような基準で選ばれたのですか?

A:15地点は網走、根室、寿都、山形、石巻、伏木、飯田、銚子、境、浜田、彦根、宮崎、多度津、名瀬、石垣島です。 これらの地点は、長期間にわたって観測を継続している気象観測所の中から、都市化による影響が比較的小さく、また、特定の地域に偏らないように選定されました。

Q:世界の年平均気温を求める際に用いられる地点も同様に都市化の影響や地域的な偏りを考慮して選ばれているのですか?

A:2000年までは、米国海洋大気庁(NOAA)が世界の気候変動の監視に供するために整備したGHCN(Global Historical Climatology Network)データすべてを使用しています(使用地点数は月により異なり、約300~3900地点)。 2001年以降については、気象庁に入電した月気候気象通報(CLIMAT報)のデータをすべて使用しています(使用地点数は月により異なり、約1000~1300地点)。

都市化の影響や地域的な偏りは考慮していませんが、2007年に公表されたIPCC第四次評価報告書では世界平均気温における都市化の影響はそれほど大きくないとされています。

世界と日本の気温、降水量の経年変化に関して、よくある質問 - 気象庁

地球の平均気温データに見かけの変化をもたらし得る要因としては、(1)観測機器の劣化や更新に伴う変化、(2)観測場所の移動(経緯度や標高)、(3)観測時刻や月平均値算出方法の変化、(4)都市化などの観測点周辺環境の変化、が挙げられます。 このうち、(1)〜(3)については、物理的な考察や統計的推定、変化前後の同時観測などによる補正が行われています。 (4)についても、周辺の観測点との気温差が年々増大している地点を除く、などの対応が取られています。 これらとは別に、人口や土地被覆、衛星から見た夜間地上光などの分布から都市と田舎を峻別し、平均気温に対する都市化影響の有無を評価する研究も行われています。 また、都市によるヒートアイランド効果は夜間の弱風時に顕著であるため、夜間の地上風速データを活用した都市化影響評価も行われています。 これらの結果はいずれも、大陸規模以上の空間スケールで平均した気温については、都市化の影響はほとんど無視できることを示しています。

ココが知りたい温暖化Q7地球全体の平均気温の求め方 - 国立環境研究所地球環境研究センター

この値の信頼性を見極めるのは素朴にはなかなか難しいが,20世紀には海上も含めて世界のかなり広い範囲をカバーするデータがあることから,まず,これが都市化(ヒートアイランド)のみによる上昇でないことは確かだろう。 データは様々な誤差をもっており,複雑な補正が施されているが,補正や誤差の見積もりは世界の独立した複数の研究機関により実施されて論文として発表されており,それらが互いに似た結果を示すことから,0.7℃程度(筆者注:2015年時点で1.0℃程度)上昇という見積もりが大きく間違っているとは筆者には考えにくい。

いまさら温暖化論争? 温暖化はウソだと思っている方へ - Yahoo!ニュース

温度記録をまとめる際に、NASAのGISSはヒートアイランド現象の影響をできる限り最小限に抑えます。 主に都市部の傾向と郊外部の傾向を比較して、郊外部の傾向に合わせます。 NASAのホームページにこのプロセスが明記されています(Hansen 2001)。

ほとんどのケースでは都市部の温暖化は小さく、誤差範囲内だという事が分かります。 意外にも、42%の都市部の温度傾向は涼しかったとの事です(町中の公園など所謂「クールアイランド」にて)。 重要なのは、温度の記録を分析する際に、ヒートアイランド現象は考慮されているという事です。

この結果はNCDCによる査読を受けた研究によって立証されています(Peterson 2003):「一般の認識とは反対に、都市化による影響は統計的有意ではありません。 …産業地帯は確かに暖かいが、都市部の観測所はクールアイランドに設置される事が多いのです。」

もう少し最近の研究では(Parker 2006)、気温の50年記録をおだやかな夜と風が強い夜と分割しました。 結果、「陸上の温度の上昇は風が強い夜とおだやかな夜、両方に観察されたので全体的な温暖化は都市化によるものではない。」

都市部と郊外部の温度傾向の比較

Urbanization effects in large-scale temperature records, with an emphasis on China (Jones et al 2008)によれば、都市部の温度傾向と郊外部の温度傾向にはほとんど違いはありません。 この研究は最初にロンドン辺り5カ所の傾向を調べました。 図1であるように、都市部の絶対温度はヒートアイランド現象のおかげで他の箇所より高いです。 しかし、都市部の余分な温暖は温度の傾向には影響ありません。

この六つの時系列に違いがほとんどみられないという事はいくつかの事が言えます。 一つは、データがある程度少なめでも(40カ所)、データ十分(728カ所)な研究と結論が何ら変わりません。 つまり、一つの地域の気温を測るために、観測所は728も必要無いという事です。

温度の観測するスケール(範囲)が大きい程、データの均質化の影響が減少します。 ヒートアイランド現象が温暖化の原因だと仮説して、気象台のデータを調べに行った人には骨折り損かもしれないが、温度の記録はちょっとの事では影響されない程強固です。

もちろんこの中で一番意義ある発見:都市部も郊外部も温度の傾向が同じ。 発展途上の都市部も、地域上平均すれば、ヒートアイランドの影響は温暖化にほとんど寄与していません。

ヒートアイランド現象が温暖化の傾向を誇張している - Skeptical Science

陸上の観測点のうちには、都市のヒートアイランド効果など、観測場所のローカルな環境の変化の影響が大きいところもあることは確かである。 したがって、全球平均地上気温を計算している各研究グループでは、ローカルな影響を受けた観測値を除外あるいは補正する努力をそれぞれ行なっている。 また、Parker (2004)は、ヒートアイランド効果は風の強い夜には弱いにもかかわらず、温度上昇量は風の強い夜と風の弱い夜との間に大きな違いがないことから、温度上昇へのヒートアイランドの影響は小さいと評価した。 なお、仮に、ローカルな影響が完全に除去しきれなかったとしても、全球平均気温にあたえる影響は小さい(Hansen et al. 2001;Peterson and Owen 2005)。 また、大都市にあるからと言って、必ずしもその地点のデータが都市化の影響を受けているというわけではない(Peterson 2003)。

図1-2は夜間の衛星画像の合成図(都市化の度合いを視覚的に伝える図)である。 まず、図1-1の27年間の温度変化傾向と図1-2の比較によって、ユーラシア大陸上などの大きな上昇トレンドが都市化とは無相関であることがわかる。 また、全体的にも、これらの年だけではなく他の年でも相関性は見いだせないことなどから、温度上昇と都市化は無相関であると言える。 温暖化が激しいのはむしろ都市化が進んでいない場所であり、このことは「都市化による全球気温のバイアス」が幻想であることを示している。

ところで、全地球の温暖化の指標は全球平均地上気温だけではない。 地上から高さ約数kmまでの対流圏下層の気温にも(「議論4」の項参照)、海の深さ3kmまでの蓄熱量にも(Levitus et al. 2009;Ishii and Kimoto 2009)、上昇傾向が見られる。 これらが主にヒートアイランドなどのローカルな影響によるものでないことは明らかである。

また、都市化の影響を受けない平均海面水温の上昇は、ヒートアイランドよる見かけの現象では説明できない。

ヒートアイランドが温暖化の原因だと主張する人もいるが、地球温暖化に対するヒートアイランドの寄与度は非常に小さい。 確かに、ヒートアイランドは瞬間的には5℃以上の気温上昇をもたらすとされるので、直感的には大きな効果があるように思える。 しかし、極端な温度上昇は場所や時期が限定されるので、地球全体の年間平均気温に及ぼす影響は小さい。 例えば、Effects of Urban Surfaces and White Roofs on Global and Regional Climate: Mark Z. Jacobson and John E. Ten Hoeve - American Meteorological Societyでは次のように推測している。

As such, the urban heat island (UHI) effect may contribute to 2%–4% of gross global warming, although the uncertainty range is likely larger than the model range presented, and more verification is needed.

そのため、不確実性のrangeは提示したmodel rangeよりも大きい可能性もあり、さらなる検証が必要であるが、ヒートアイランド(UHI)の影響は地球温暖化全体の2%〜4%に寄与するであろう。

「近年の温暖化の主原因は太陽活動による」の嘘

詳細は地球温暖化懐疑論者たちに説明しているが、1980年以前の太陽活動が活発化していた時期も、それ以降の太陽活動が停滞している時期も、世界平均気温は上昇している。

IPCC第5次評価報告書第1作業部会報告書 よくある質問と回答 第5章 FAQ5.1 - 気象庁

しかし、こういった新しい仮説について研究を進めることはもちろん大切です。これを先入観で否定しても、先入観で信奉してもいけません。

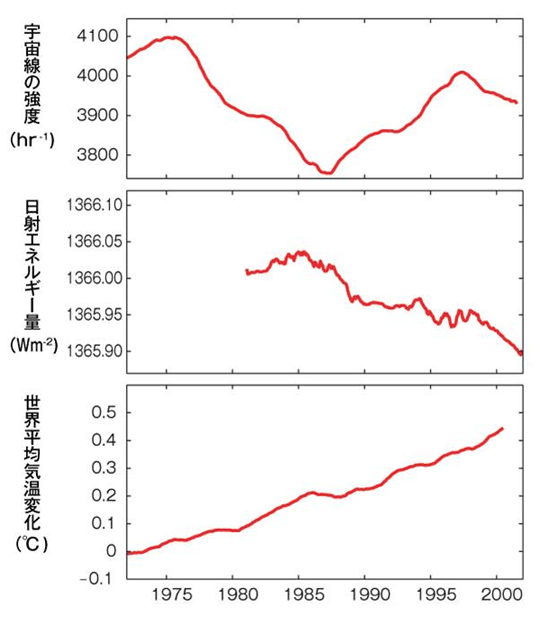

近年の太陽活動の弱まりと地球の気温変化の関係については、図に示した観測データから以下の知見が得られています。 太陽周期の変動をならすと、太陽活動の弱まりは1985年ごろから始まって、現在まで続いています。この間、地球に降り注ぐ日射エネルギーは減少しています(図中段)。 また、太陽風の弱まりに対応して、地球に降り注ぐ宇宙線は87~97年の期間で増えています(図上段)。 スベンスマーク説が正しければ、この宇宙線の増加は地球の気温を下げる効果を持つはずです。

それにもかかわらず、この期間に地球の気温は長期傾向として上昇し続けています(図下段)。 もしも太陽活動の弱まりのせいで気温が下がるとしたら、その傾向は85年ごろから表れなければならないのです。

この事実から2つのことがいえます。 1つは近年の地球温暖化の主要な原因が太陽活動の変動によるものではないこと。 もう1つは、最近の太陽活動の弱まりが地球温暖化を打ち消すほどの大きさの効果をもたらしそうにはないことです。 日経エコロミー 連載コラム 温暖化科学の虚実 研究の現場から「斬る」! 第4回 太陽活動が弱くなっている?—温暖化への影響は(江守 正多 - 国立研究開発法人 国立環境研究所 地球環境研究センター

以上から、太陽活動を上回る温暖化要因があることは疑う余地がない。

「地球は近いうちに寒冷化する」の嘘

確かに、地球は、長期的には温暖化と寒冷化を繰り返している。 しかし、現時点において、近いうちに寒冷化が起きる兆候はない。

ミランコヴィッチサイクルで説明される、長期スケールの気候変動については、2万〜10万年スケールの日射量変動は理論的に計算でき、氷期が今後3万年以内に始まる確率は低いと予測されています。 また、現在の高い大気中の温室効果ガス濃度により氷期の開始が遅れる可能性があるとも指摘されています。

現時点で、今後数10年〜100年の期間でわれわれが優先的に対応を考えるべきは、自然の気候変動ではなく、人為的な温暖化やその影響であるといえるでしょう。

2万〜10万年スケールの気候変動現象について、原理を無視した過去のデータ傾向のみに基づいて、今後1万年以内に寒冷化に転じるかどうかは予測できるかも知れないが、今後100年以内に寒冷化に転じるかどうかは予測不可能である。 言うまでもなく、地球温暖化問題は100年スケールの問題であって、万年スケール問題ではない。

ミランコヴィッチサイクルに限らず、どのような気候変動であろうとも、化学や物理学の法則を無視して発生するわけではない。 いずれの気候変動も、それを引き起こす化学的または物理的現象が存在する。 たとえば、ミランコヴィッチサイクルは、地球公転軌道の離心率の変動、自転軸の傾きの変動、自転軸の歳差運動による日射量の変動によって生じる。

従って、地球公転軌道の離心率、自転軸の傾き、自転軸の歳差運動の長期的な予測から、日射量の長期的な予測を正しく計算し、それに基づいて「地球は近いうちに寒冷化する」と主張するなら科学的に妥当な推論と言える。 しかし、ミランコヴィッチサイクルの原理を無視した過去のデータ傾向のみに基づいて「地球は近いうちに寒冷化する」と主張するのはトンデモ論に他ならない。

以上を踏まえて、「2万〜10万年スケールの日射量変動は理論的に計算でき、氷期が今後3万年以内に始まる確率は低いと予測されて」いるのだから、ミランコヴィッチサイクルを持ち出したところで「地球は近いうちに寒冷化する」根拠にはならない。 また、2万〜10万年スケールで見れば地球温暖化は始まったばかりなので、地球温暖化の主原因がミランコヴィッチサイクルであると仮定すると、当面は寒冷化に転じないはずである。 ミランコヴィッチサイクル以外の長スケールの気候変動現象についても同様である。

「温暖化の結果として二酸化炭素が増えたのであって、二酸化炭素は温暖化の原因ではない」の嘘

大気中の二酸化炭素濃度が気温によって変動するのは事実であるが、そのことは二酸化炭素の温暖化効果を否定しない。 気温上昇による二酸化炭素濃度の変化率よりも、近年の二酸化炭素濃度の変化率の方が遥かに大きい。 つまり、近年の二酸化炭素濃度の増加の大部分は、気温上昇の結果では説明がつかない。

実際に、近年の気温と二酸化炭素濃度を比較すると、気温は長期的変動に比べて短期的変動が比較的大きいのに対し、二酸化炭素濃度は長期的変動に比べて短期的変動が極めて小さい。 これは、二酸化炭素濃度が気温変動の原因でないと仮定すると説明が極めて困難となる。 以上の詳細は槌田敦氏が似非科学者の証拠にて説明している。

また、地球温暖化が懸念されている近年を除けば、大気中の二酸化炭素濃度の変化率は小さい。 よって、近年以前においては、二酸化炭素の温暖化効果による気温変化は極めて小さい。 それに比べて、近年の二酸化炭素濃度の変化率は大きいため、二酸化炭素の温暖化効果による気温変化も大きい。 結果、近年以前の傾向と近年の傾向には大きな差が生じる。 そのため、近年以前の気温と二酸化炭素濃度の関係から、近年の関係を推定することはできない。

「温暖化の原因が二酸化炭素だとする科学的証拠はない」の嘘

二酸化炭素が温暖化の原因となる気候モデルでは、シミュレーションの結果が実際の世界平均気温の変化に近い結果を再現する。 しかし、二酸化炭素が温暖化の原因とならない気候モデルでは、シミュレーションの結果が実際の世界平均気温の変化を再現できない。

IR3S/TIGS叢書No.1地球温暖化 懐疑論批判 - 東北大学東北アジア研究センターP.20

「近年の温暖化の主原因は水蒸気の増加による」の嘘

水蒸気の温室効果は二酸化炭素よりも遥かに大きいが、両者の性質の違いにより、水蒸気の温暖化効果は二酸化炭素よりも遥かに小さい。 注意すべきことに、温室効果と温暖化効果は全く別物である。

大気中の水蒸気濃度は、二酸化炭素濃度と違い、飽和することが特徴である。 常温で液体である水は、大気中に含めることができる上限である飽和水蒸気量が、気圧と気温で決まる。 一方で、常温で気体である二酸化炭素には、このような上限がなく、放出量から吸収量を引いた分だけ、ドンドン増え続ける。 大気中の水蒸気濃度は、飽和状態を上限とした範囲で変動する。 理論的には過飽和状態にもなり得るが、凝結核となる微粒子があれば、即座に過飽和状態は解消される。 よって、特殊な状況における極短時間を除けば、大気中の湿度は100%を超えることがない。

湿度が一時的または局地的に変化することは良くある現象である。 しかし、湿度が高くなると降雨が発生しやすくなり、湿度が低くなると海や河川からの蒸発が増える。 結果として、全地球における1年間の湿度の平均はほぼ一定であることが観測結果から分かっている。 これは、全地球における1年間の大気中の水蒸気濃度が飽和水蒸気量によって決まることを意味する。 飽和水蒸気量は気温が高いほど大きくなるので、全地球における1年間の大気中の水蒸気濃度は気温によって変化する。 これは、人為的原因によってほとんど変化しない。

水蒸気は、ある根本的な部分で二酸化炭素とは異なる挙動をとる。 水蒸気は凝結し、降水となることができるのだ。 高湿度の空気が冷えると、水蒸気の一部が凝結し、水滴や氷晶になって降下する。 水蒸気の大気中での典型的な滞留時間は10日である。 人為起源の放出源から大気中に入る水蒸気のフラックスは、「自然な」蒸発によるフラックスよりもかなり少ない。 したがって、全体の濃度に与える影響は微々たるもので、長期的な温室効果に大きく寄与することはない。 対流圏(一般的に高度10km以下)の水蒸気が放射強制力に寄与する人為起源のガスとみなされないのは、主にこうした理由からである。

大気中の水蒸気の最大量は気温によってコントロールされている。 極域では、地表から成層圏までにわたる標準的な気柱には、1平方メートル当たり数キログラムの水蒸気しか含まないが、熱帯域になると同様の空気柱が70kgもの水蒸気を含んでいることもある。 気温が1度上がるごとに、大気が保持できる水蒸気は約7%増加する(FAQ8.1図1左上の挿入グラフを参照)。 この濃度の増加は温室効果を増幅させ、よってさらなる温暖化をもたらす。 水蒸気フィードバックと呼ばれるこの過程は、よく理解されており定量化されている。 気候変動の推定に用いる全てのモデルでこのフィードバックは起きており、その強さは観測結果と整合している。 大気中での水蒸気の増加が観測されているが、この変化は(大気温度の上昇による)気候フィードバックとして認識されており、人為起源の排出による放射強制力と解釈すべきではない。

この結果、水蒸気による温室効果は、温暖化や寒冷化を増幅する効果をもたらす。 こうした水蒸気による温室効果も組み込んだモデルでシミュレーションが実施されている。

「温暖化を前提とした気候モデルには水蒸気等の影響が除外されている」の嘘

IPCCでは結合モデル相互比較計画(CMIP)のモデルを使用している。

この報告書は将来予測のための科学的根拠として、「第5次結合モデル相互比較計画(CMIP5)」という世界中の50個以上もの気候モデル(CMIP5モデル;表)による実験結果を利用しました。

このCMIPモデルは長期的気候のシミュレーションだけでなく短期的気象のシミュレーションにも使えるものである。

図は日本の梅雨期である6月の雨量分布を示しています。 観測値(a)を見ると中国大陸から東シナ海、西日本、東日本、日本の南海上に雨の多い地域が広がっています。 これが梅雨前線です。 CMIP3モデル(b)では、梅雨前線の雨域が再現されていますが、観測に比べ雨が少ないことがわかります。 CMIP5モデル(c)では、CMIP3モデルより梅雨前線の雨量が増えて、観測に近づいています。 現実の梅雨前線の中には細かい気象現象があるのですが、CMIP3モデルでは水平方向の計算間隔が粗いために細かな構造が表現できませんでした。 CMIP5モデルではスーパーコンピューターの性能の向上や、雲や雨の計算方法の改良などにより、梅雨前線の中の気象現象をより現実的に再現できるようになりました。 その結果、CMIP5モデルでは梅雨前線の再現性が向上し、梅雨の将来予測もより信頼できるものになりました。

暑いだけじゃない地球温暖化2-世界の気候モデルが予測する東アジアと日本の雨- - 東京大学大気海洋研究所P.20

天気予報も温暖化予測も、コンピューターによって物理法則の計算を行うシミュレーションモデルを使います。 天気予報の場合は地球全体の大気、温暖化予測の場合は地球全体の大気と海をくっつけたモデルを使ってシミュレーションします。 温暖化予測の大気の部分の計算と天気予報の計算は、ほぼ同じものです。

シミュレーションでは、現在の状態から出発して、ちょっと先(たとえば10分後)の状態を計算して、今度はそれを出発点にしてさらにちょっと先の状態を計算して、同様にちょっと先、ちょっと先……と順々に時間を進めて計算していきます。 すごく大ざっぱにいうと、これを1日先まで計算したものが「明日の天気予報」ですし、そのままずっと続けて100年先まで計算したものが「100年後の温暖化予測」です。

10分程度の時間刻みで計算しているので、1日の中の昼と夜の変化も、日々の低気圧や高気圧の変化も再現されます。 温暖化予測の場合は、1年の中の季節の変化だけでなく、年々不規則にやってくるエルニーニョ(中・東部熱帯太平洋の海面水温が上昇する現象)やラニーニャ(同海域の海面水温が下がる現象)なども再現されます。 これらの現象は物理法則の方程式を解けば勝手に現れるものです。

そして、天気予報には「初期値」が必要です。 つまり、「今日の天気の状態」を計算の出発点にする必要があります。 そのため、世界中の観測地点や船や人工衛星から、気温、気圧、風、湿度などの観測データを集めてきます。 一国の天気予報にも世界中の観測データが必要です。 したがって、このデータを国際的なネットワークで共有するシステムができています。 もちろんデータを計測していない場所もたくさんありますので、そこはシミュレーションモデルを使って物理法則の方程式を満たすように推定してやります(これを「データ同化」といいます)。

言うまでもなく、「現実の梅雨前線の中」の「細かい気象現象」をシミュレーションするのに、二酸化炭素濃度の変化をパラメータとして与えても何の意味もない。 気温・気圧・湿度等の気象に影響を与えるあらゆるパラメータが組み込まれていなければ、短期的気象のシミュレーションに使えるはずがないのである。 つまり、CMIPモデルが短期的気象のシミュレーションに使えることは、短期的気象に与えるパラメータが現実の気象と矛盾しない形で組み込まれていることを示している。 実際に、CMIP5では、二酸化炭素、水蒸気、エアロゾル、太陽活動、火山活動、その他のパラメータを組み込んでおり、そのシミュレーション結果は短期的気象の観測結果とも長期的気候の観測結果とも一致している。 「温暖化を前提とした気候モデルには水蒸気等の影響が除外されている」ということはあり得ないのである。

また、前項説明では、水蒸気濃度が温暖化の原因とならない定性的な理由の説明が為されているだけで、水蒸気の影響を計算から除外しているとは一言も言っていないのだが、一部の否定論者が勝手に「水蒸気等の影響が除外されている」という話を捏造したに過ぎない。

「パラメータを自由に弄れるシミュレーションは持論に都合の良い結果を幾らでも作れる」の嘘

本当に持論に都合の良い結果を幾らで作れるなら、温暖化の原因が二酸化炭素ではないとする気候モデルでも辻褄を合わせることは可能なはずである。 そうした気候モデルを1つでも示せれば、持論に都合の良い結果を幾らで作れることを証明し、二酸化炭素原因説の唯一の根拠を覆すことが可能となる。 それなのに、温暖化否定論者は誰もそうしたモデルを提示しない。 本当に持論に都合の良い結果を幾らで作れるなら、こんな不思議なことはあるまい。

温暖化の予測に使われる気候のシミュレーションモデルは、基本的に物理法則に基づいて作られています。 シミュレーションの結果がモデルの作り方次第で変わり得るのは事実ですが、その影響は限定的であり、どんな結果でも自在に出せるほど自由度は大きいものではありません。

しかし、パラメータ化で構築した数式はエネルギー保存則のような物理法則とは違い、不確実性を含むことは事実です。 たとえば、ある人がある観測データを元に構築した数式は、別の人が別のデータを元に構築した数式とは異なる、ということが起こり得ます。 このように、パラメータ化は作った人間の自然に対する理解に応じて異なった方式が存在します。 そして、「どの方式を選ぶかはモデル開発者の判断次第」という意味で不確実性が残るのです。 こうした不確実性の範囲内でモデルを作り変えた場合、計算結果がある程度変わり得ますので、この点では質問者が心配するのはもっともです。 では、ご質問のように、作り方次第でいくらでも過去のデータに合うようにできるのかというと、そのようなことはありません。

まず、モデルを作る際には満たすべき基準があります。 具体的には、(1)物理法則に反してはいけない、(2)観測事実に反してはいけない、(3)地球全体で同じ式を使わなければいけない、ということです。 (3)について補足すると、たとえば「モデルのある地域の雨量が観測値と一致しないため、その地域だけ他とは違う式で計算してよく合うようにする」といったことはしてはいけません。 こうした基準は恐らく明文化されたルールではありませんが、研究者の間では常識として共有されていると思います。 そして、これらの基準を満たすようにモデルを作ると、計算結果を自由にデータに合わせることはできなくなります。

将来予測の結果についても同様で、どんな結果でも出せるということはありません。 ここでは全球平均気温に注目して見てみましょう。 世界には各国の研究機関で開発したモデルが現在20くらいあります。 それぞれが独立に開発してパラメータ化に工夫を凝らすため、出来上がったモデルは少しずつ違った特徴を示します。 こうしたモデルを集めて将来の気温変化を計算させると、どのモデルもおおよそ同じ程度の温度上昇を示します(図2、実線)。

一方、モデルはパラメータ化によって作った数式の中に、不確定な係数をいくつも含んでいます。 その係数の値を変更することでそのモデルの「変種」を作ることができます。 そこで、一つのモデルについて、このような「変種」を多く作って大気中二酸化炭素(CO₂)濃度を共通の条件で増加させたら何が起こるか、確かめる研究が行われました。 すると、図2と同様に、ある程度のばらつきはあるものの、どの「変種」についても同じ程度の温度上昇が見られることが報告されています[注2]。

このように、モデルには不確実性があり、パラメータ化や係数の値の選び方によって予測結果が異なるのは事実です。 しかし、その範囲は限定されています。 図2の例でいうならば、100年間の全球平均気温の変化はおよそプラス2〜5℃に限定されており、マイナスになることはありませんし、プラスの10〜20℃にもなりません。 どのような予測でも自在に出せるわけではない、ということがこうした結果からわかると思います。

GIGAZINEの記事でも紹介されているが、アメリカ地球物理学連合(American Geophysical Union)の査読専門誌であるGeophysical Research Letterには、1970年代初頭から2000年代後半の古い気候モデルでも数年間の地球温暖化の予測は極めて正確であったとする論文が掲載されている。

In this paper we undertake a thorough evaluation of the performance of various climate models published between the early 1970s and the late 2000s. Specifically, we look at how well models project global warming in the years after they were published by comparing them to observed temperature changes. Model projections rely on two things to accurately match observations: accurate modeling of climate physics and accurate assumptions around future emissions of CO₂ and other factors affecting the climate. The best physics‐based model will still be inaccurate if it is driven by future changes in emissions that differ from reality. To account for this, we look at how the relationship between temperature and atmospheric CO₂ (and other climate drivers) differs between models and observations. We find that climate models published over the past five decades were generally quite accurate in predicting global warming in the years after publication, particularly when accounting for differences between modeled and actual changes in atmospheric CO₂ and other climate drivers. This research should help resolve public confusion around the performance of past climate modeling efforts and increases our confidence that models are accurately projecting global warming.

この論文では、1970年代初頭から2000年代後半にかけて発表されたさまざまな気候モデルの性能を徹底的に評価する。 具体的には、モデルが公開されてから数年で地球温暖化がどの程度うまく予測されるかを、観測された温度変化と比較して調べる。 モデル予測は、観測を正確に一致させるために、気候物理学の正確なモデリング、将来のCO₂排出量に関する正確な予測、および、気候に影響を与える他の要因に依存する。 物理学的最良モデルは、現実とは異なる将来の排出量の変化に基づいて計算すると、依然として不正確である。 これを説明するために、気温と大気中CO₂(および他の気候要因)の関係がモデルと観測の間でどのように異なるかを調べる。 過去50年間に公開された気候モデルは、特に大気中CO₂と他の気候変動要因のモデルと現実の変化の違いを考慮した場合、公開後の数年間の地球温暖化の予測において概して非常に正確であったことがわかった。 この研究は、過去の気候モデリングの取組の性能に関する公衆の混乱の解決に役立ち、モデルが地球温暖化を正確に予測している自信を高める。

Evaluating the Performance of Past Climate Model Projections (Geophysical Research Letter)

また、東北大学大学院理学研究科・理学部教授の早坂忠裕氏は、20年前の気候予測の当たっている部分とそうでない部分を解説している。

わかってきたこととして、20年ほど前からスーパーコンピューターを使って気候予測に取り組んだ結果、予測がかなり当たってきていることがあげられます。 例えば、雨の降り方については、温暖化すると大気中の水蒸気が増えるので、激しい雨が増えたり、逆に雨が降らないところはますます降らなくなったりと、コントラストが強くなるという予想が以前からありました。 それが、実際の観測データから見えてきています。

日本にも当てはまります。日本には気象庁のデータが100年分ほどありますが、明らかに強い雨が増えていますし、雨の降らない日も少しずつ増えています。 シミュレーションの予測が当たっているのです。

一方で、温暖化によって北極の氷はどんどん減っているのですが、興味深いことに、その減り方が予想よりも相当速いことが観測されるようになりました。 グリーンランドの氷も、予想よりも相当速く融けています。こうした現象がなぜ起こっているかを調べなくてはならないのです。

エコチャレンジャー 第90回 東北大学教授の早坂忠裕さんに聞く、気候学の最近の成果と今後の課題 - 一般財団法人環境イノベーション情報機構

実際のところ、温暖化の原因が二酸化炭素ではないとする気候モデルが提示されないのは、そうした気候モデルでは実測値と辻褄が合わないからである。 現実のシミュレーションでは、パラメータを自由に弄れるわけではない。 当然、適当にパラメータを弄って計算することは可能である。 しかし、その計算結果が実測値と合わなければ、そのパラメータ値は採用できない。 計算値と実測値が合う範囲に限れば、採用可能なパラメータ値は自ずと限られる。 結果、温暖化の原因が二酸化炭素ではないとする気候モデルでは、実際した気温と全く一致しない。 温暖化の原因が二酸化炭素ではないとする気候モデルで実測値と辻褄を合わせることが不可能である事実は、二酸化炭素原因説のかなり有力な証拠となる。

「パラメータを自由に弄れるシミュレーションは持論に都合の良い結果を幾らでも作れる」とする主張は、武田邦彦氏のような、コンピュータ・シミュレーションについて殆ど知らないド素人だけにみられる主張である(疑似科学者列伝:武田邦彦、コンピュータ・シミュレーション超初心者である武田邦彦氏の誤解参照)。

「1週間先の天気もあたらないのに50年以上先のことがわかるはずがない」の嘘

では、1週間先の天気予報はなぜあたらないのでしょうか。 モデルが完全でないこと、初期値に誤差があることもその理由ですが、より本質的な理由は、気象が「カオス」の性質をもつことです。 ここでいうカオスとは、単に「混沌」という意味ではなく、数学的に、方程式の初期条件に少しでも誤差があると、それが時間とともにどんどん増幅してしまう性質のことです。 これをたとえて、「北京で蝶が羽ばたくとニューヨークの天気が変わる」のようにいうのをあなたも聞いたことがあるかもしれません。

しかし、ある期間の気象の平均状態である「気候」は、地球のエネルギーのバランスなどの外部条件の影響により大部分が決まり、カオスである日々の気象はその平均状態のまわりを「揺らいで」いるだけと見ることができます。

ココが知りたい温暖化Q16コンピュータを使った100年後の地球温暖化予測 - 国立環境研究所地球環境研究センター

大気や海洋の物理法則の方程式はこれと同じようなカオスの性質を持っています。 そのため、初期値にほんの少し誤差があるだけで、しばらく先の計算結果には必ず大きな狂いが出てきます。 そして、限られた観測データから作った初期値の誤差がゼロということは決してあり得ません。 したがって、しばらく先の天気予報は「必ず外れます」。 天気予報の場合、このようなカオスによる予測の限界は1〜2週間先と考えられています。

では、1週間程度より先の大気の状態を予測するのはまったく意味が無いのでしょうか。 そんなことはありません。 気象庁では、1週間後までの天気予報のほかに、1カ月予報や3カ月予報を出しています。 これは、1カ月後や3カ月後までの毎日の天気を予報するのが目的ではなく、1〜3カ月後が平年と比べて高温か低温か、雨が多いか少ないか、などを予報するためのものです。 このために気象庁では、「初期値」を少しずつ変えて予測計算を何十回も繰り返しています(これを「アンサンブル予報」といいます)。

大気の方程式はカオス的ですから、初期値を少し変えただけでも、1カ月後や3カ月後の計算結果は様々なものが出てきます。 気象庁の予報官はこの結果を見て「1カ月後が高温になる確率が4割、平年並みの確率が3割、低温になる確率が3割」といった具合に、確率的に予報結果を示します。

ここで、ようやく温暖化予測の話に戻ります。 まず確認しておきますが、大気や海洋がカオス的であっても、100年後までの計算を行うことにはもちろん意味があります。 カオス的というのは、先がどうなるかまったくわからないという意味ではありません。 1カ月予報や3カ月予報もそうですが、個々の天気の変動が予測できなくても、平均的な気候がどちらに変化するかは予測できる場合があります。 簡単な例を挙げると、いくら大気がカオス的であっても、100年後の日本の夏が100年後の日本の冬より高温であると予測できますし、その予測はきっと当たるでしょう。 そんなの当たり前だというかもしれませんが、温室効果ガスが増えれば平均的に気温が上がることも(ほかに予想外の事象が起きなければ)、それと同じくらい当り前であり、カオスとはほぼ関係なく予測できることなのです。

一言で言えば、100年後の予測は気象ではなく気候である。 気象現象はカオスであるため、先のことを正確に予想するのは困難である。 一方で、長期的な気象の平均である気候現象は、平均期間が長いほどカオス的性質が薄れていく。 結果、次の順で後の方ほど予測精度は良くなっていく。

- 100年後のある1日の気温

- 100年後のある1年間の平均気温

- 100年後の前後10年間の平均気温

100年後のある1日の気温は、SF小説の中でだけ予測可能であり、現在の技術ではどうやっても予測できない。 100年後のある1年間の平均気温は、エルニーニョ等の数年周期の変動がカオス的性質を持つため、数年周期の変動分が予測できない。 100年後の前後10年間の平均気温であれば、カオス的性質がほぼ現れないため、比較的正確に予測できる。

「地球が温暖化していると見せかけるために一部の気候学者が不正を行った」の嘘

CRUメール流出事件(Climategate事件)に詳細に説明しているが、イースト・アングリア大学(University of East Anglia)の気候研究ユニット(Climatic Research Unit)については、複数の第三者機関、科学機関による調査により潔白が証明されている。 今日では、この事件は何者かが地球温暖化研究の信用を不当に毀損しようと目論んで仕掛けたことが判明している。

「地球温暖化論は予算獲得を狙う人の陰謀だ」の嘘

確かに、今日では、地球温暖化対策を謳えば予算が一定程度は取れるでしょう。 しかし、そうなったのは、地球温暖化しており、かつ、その原因が人為的であるという科学的知見が確立したからです。 そして、そうした科学的知見が確立したのは、それまでの科学的な気候研究の積み重ねによります。 それまでの科学的な気候研究の積み重ねは、地球温暖化を謳って予算を取れるようになる前からのものです。 よって、予算獲得関連の陰謀論では、科学的知見が確立するまでの地球温暖化研究を陰謀に含めることは不可能です。 陰謀とは無関係な科学的研究で確立した科学的知見は、陰謀論では否定できません。 純粋に科学的手法で確立した科学的知見が正しくないと主張するなら、そう主張する科学的根拠が必要です。 そして、科学的根拠を示せば、くだらない陰謀論は不要です。 科学的根拠を示せないからこそ、陰謀論に頼って印象操作をするしかないのでしょう。

「温暖化論は陰謀によって捏造された」の嘘

地球温暖化は陰謀によって捏造されたデマだと主張する人がいる。 しかし、それは実現し得ない荒唐無稽な陰謀論である。

- 温暖化論で得をする巨大勢力が存在しない

- 多数の人や団体を抱き込む必要がある

CO₂規制は、石油産業にとって大きなマイナスであると当時に、他の多くの産業にとっても生産性の低下やコスト増を引き起こしかねない。 温暖化論で得をするとすれば、原子力関係者くらいであろうが、産業全体で見れば小さすぎる。 また、CO₂規制=原子力推進という単純なものでもない。 というのも、原子力に反対する人たちにとって、その反対理由とCO₂規制は全く別の問題だからである。 CO₂規制を強化する必要性を唱えても、原子力に反対する理由がなくなるわけではない。 だから、CO₂規制が受け入れられたとしても、即、原子力推進が受け入れられるわけではない。 このような成果が不確かなことには、陰謀を働く動機が生じにくい。 産業全体で見て損をする人が圧倒的多数で、かつ、少数の得をする人にとっても動機が生じにくいのでは、陰謀は成立し得ない。

また、専門家の大多数を抱き込む必要があるのでは、現実的に実現が困難である。

トランプ米大統領は中国の陰謀だと主張するが、それは荒唐無稽すぎる。 確かに、温暖化論によって、米国の石油産業は打撃を受けるだろう。 しかし、中国は、先進国以上に大きな打撃を受ける。 何故なら、中国は新興国だからである。 現状の国別排出量を基準に各国のCO₂規制値が決められることになれば、新興国は先進国に追いつけなくなってしまう。 さらに、中国は世界有数の産油国でもある。

そんなCDPが昨年7月に発表した報告書(カーボン・メジャーズ・リポート)によると、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が設立された1988年以降、地球上に排出された温室効果ガスの71%は、全世界のたった100社によって排出されていたことが判明したとしています。 ちなみに88年から2016年までに、この100社が排出したCO2の総量は9230億トンになるといいます。

その上、たった25社の排出分で50%を占めていたことも明らかにしています。

では、どの企業がそれに該当するのか。 1位は中国の国営石炭会社で全体の14・3%を占めていました。 2位は最近、何かと話題の中東サウジアラビアの国営石油会社の「アラムコ」で4・5%。 3位は世界最大の天然ガスの生産・供給会社で半国営のロシアの「ガスプロム」で3・9%。 4位は中東イランの国営石油会社で2・3%。 5位は米の石油メジャーの最大手、エクソンモービルで2・0%。 6位はインドの国営石炭企業「コール・インディア」で1・9%。 7位はメキシコの国営石油企業「ペメックス」で1・9%。 8位はロシア国営石炭で同じく1・9%。 9位はイギリスとオランダ系の石油大手「ロイヤル・ダッチ・シェル」で1・7%。 10位は中国国営の「中国石油天然気集団(CNPC=ペトロチャイナ)-の順といいます。

以前から欧米メディアなどがたびたび指摘しているように、やはり中国の企業が目立ちます。 そして、この10社をみると、民間企業は「エクソンモービル」と「ロイヤル・ダッチ・シェル」の2社だけで、残り8社が国営企業です。

だから、中国にとって温暖化論を唱えることは自国にとってマイナスでしかない。 米国に対する嫌がらせにはなるかもしれないが、それ以上に、中国がダメージを受けてしまう。

排出権売買で儲けようとする陰謀だとの主張も見られるが、それも荒唐無稽すぎる。 現状の排出量を人口比例配分したものを基準にすれば、先進国ではお金を出して排出権を購入しなければならなくなる。 現状の国別排出量を基準にすれば、どの国も排出量を削減しなければならなくなり、どこの国にも目立ったアドバンテージはない。 その場合、しいて言えば、インドや中国などの新興国が他より不利になる程度である。 いずれにせよ、各国ともに、規制の基準の動向次第で損得が大きく変わってしまう。 つまり、陰謀の企画段階で確実に利権を得る勝ち組が確定しておらず、ギャンブル要素が強すぎる。 失敗して大損する可能性が高い陰謀を誰が企むだろうか。

環境団体の陰謀だとの主張も見られるが、それは時系列が完全に逆である。 3%以上のCO₂は強い中毒を引き起こすが、現在の大気中の濃度程度では人体への影響は皆無である。 低濃度では有毒性はないので、いくら排出しても地球温暖化に繋がらないなら、環境団体がCO₂を目の敵にする理由がない。 環境団体がCO₂を目の敵にするとすれば、それが地球温暖化の原因物質だとされるからである。 むしろ、環境団体は、放射能汚染を目の敵にするから、原子力否定を目的とした温暖化懐疑論に走りやすい。

エネルギー資源依存からの脱却を図るものだとする主張もあるが、これも陰謀の動機にはなり得ない。 何故なら、エネルギー資源に依存しない技術が確立しないことには、エネルギー資源からの脱却はできないからである。 そして、エネルギー資源に依存しない技術が確立したならば、その技術を使えば容易にエネルギー資源から脱却できる。 であれば、陰謀で温暖化論を流布しても意味はない。 必要なことは、エネルギー資源に依存しない技術を開発することである。

IPCCより前に科学的評価が確立した温暖化論

偽装懐疑論者は、IPCC等を陰謀の中心に据えたがる。 しかし、歴史的には、IPCC設立より前に温暖化論の科学的に重視されてきた経緯がある。

IPCCが標的にされるのは、IPCCが二酸化炭素を温暖化の主要な原因としており、IPCC否定は温暖化やその二酸化炭素原因説を否定することにつながると思われているからであろう。 しかし、そこにも問題がある。 二酸化炭素が温暖化の主要な原因だという主張はIPCCが作り出したものでなく、逆に研究の成果としてその主張がすでに浮上していたからIPCCが設立されたのである。 IPCC自体は科学研究をする機関ではなく、政策立案者のために科学研究の成果をまとめるだけである。 したがって、二酸化炭素原因説等に反対するにはIPCCではなく、その基となっている科学研究自体を批判の対象にしなければならない。

実際に大気中のガスが太陽から来る熱を地球に閉じ込める効果があるという考えは一八二〇年代まで遡り、熱の発生と伝導を研究したフランスのジョゼフ・フーリエ(Joseph Fourier)が最初に話題にしたとされる。 一八五九年に、熱放射を研究するイギリス人研究者ジョン・チンダル(John Tyndall)が熱を閉じ込めるガスとして水蒸気と二酸化炭素を特定した。 一八九〇年代に大気中の二酸化炭素を研究していたアルヴィド・フーグボム(Arvid Högbom)は化石燃料の燃焼によって二酸化炭素は大気中に増加しているということを突き止めて、フーグボムの研究を受けて、一九〇三年のノーベル化学賞受賞者スヴァンテ・アレニウス(Svante Arrhenius)は大気中二酸化炭素が倍増すれば、地球の気温は五~六度上昇するという計算を報告した。 しかしフーグボムもアレニウスも、化石燃料から放出される二酸化炭素のほとんどは海洋に吸収されると信じ、真剣な問題として意識しなかった

当分の間は、化石燃料から放出される二酸化炭素のほとんどは海や生態系に吸収されること、温室効果ガスとしては水蒸気が二酸化炭素を圧倒しており、二酸化炭素のこと自体はあまり問題になる可能性がないということが主流の考え方となっていた。 一九五〇年代まで、根本的な進展はなかった。 ただし、すでに一九三八年に、イギリスのガイ・カレンダー(Guy Stewart Callendar)が過去の気温の記録を集計して、気温が上昇していると結論し、大気中の二酸化炭素濃度の記録も集計して、二酸化炭素濃度が十%増加していると計算し、二酸化炭素濃度増加で温暖化を説明できると結論していた。 しかし二酸化炭素濃度の測定の正確さに対する疑問が多く持たれて、その考えは当時受容されなかったのである。

一九五〇年代に入ると多くの進展があった。 まず、二酸化炭素による温室効果は水蒸気によって圧倒されないことが確定された。 特に対流圏の上層部において、水蒸気が通す赤外線を、二酸化炭素が止めることがあること、そしてそのために温暖化が起こることが予想できるということは、特にギルバート・プラス(Gilbert N. Plass)の研究によって明確にされた。 スクリップス海洋研究所のハンズ・スース(Hans Suess)とロジャー・ルベール(Roger Revelle)は化石燃料の燃焼から生じる二酸化炭素の中のある部分が海に吸収されず、大気に残るということを突き止め、キーリング(Charles David Keeling)は大気中の二酸化炭素の濃度を測定する方法を開発し、一九六〇年に化石燃料の燃焼から発生する二酸化炭素の大半は海に吸収されずに大気に累積するという事実を突き止めた。 一九六三年に、米国科学財団(National Science Foundation)は、キーリングの研究に基づいて、二酸化炭素の増加によって温室効果が強化され、温暖化の原因となるという危険性についての報告書を発行した。 一九六五年に米大統領直属科学諮問委員会は温室効果による温暖化は「本当に懸念すべきこと(a matter of real concern)」であると警告した。 この時点で、キーリングの研究により、燃焼する化石燃料から発生する二酸化炭素の多くは大気に残ることは知られていたが、それ以降化石燃料の使用がいかに増大して行くかに関する予想が楽観的だったため、事の深刻さはまだ把握されていなかった。

しかしすでに問題提起はされていた。 メディアにおいてはベトナム戦争、他の環境問題、新しい氷河期到来の可能性、そしてオゾン層破壊の問題がそれぞれ浮上して、一般のメディアがかなりこれらに関心を向けていた。 その一方で、行政や科学界に属する研究機関においては人間の活動による気候への影響に関する研究が進められた。 温暖化に関する意識は一九八〇年代以降浮上したと広く認識されているが、その前にも多くの研究機関が設立され、多くの科学者は対策を呼びかけていた。 一九六八年に、WMOが数多くの研究機関の研究成果をまとめる委員会を設立するほどであった。 環境問題を極端に軽視するレーガン政権が成立した一九八〇年以降、危機感をもった科学者がメディアを通じて一般市民に呼びかけるようになったのである。

IPCCの設立は一九八八年である。 IPCCを否定したところで、この長い、幅広い研究を否定したことにはならない。 温暖化に関する科学、そして二酸化炭素をその主要な原因とする科学はIPCCに少しも頼っていない。 IPCCを否定したところで、その科学を少しも否定することにはならない。

温暖化懐疑論と 疑惑に関する一考察:マイケル・シーゲル(社会と倫理2010年第24号) - 南山大学社会倫理研究所P.173-175

歴史的には、温暖化論が科学的に有力になったからIPCCが設立されたのである。 1950年代、影も形もないIPCCが、温暖化論を捏造することは不可能である。

なお、inside climete newsの記事によれば、1988年以降は懐疑論のロビー活動に勤しんだ石油産業大手ExxonMobilも、内部文書のとおり、それ以前は、まじめに温暖化とCO₂排出の少ない代替燃料の研究を行なっていたようである。

IPCC報告書で懐疑論も紹介されている事実

IPCCメンバーにはMcKitrickとMichaelsら懐疑論の論文の紹介には強硬に反対した者もいたが、第1作業部会第4次評価報告書では懐疑論の論文の内容についてもしっかり言及されている。

McKitrick and Michaels (2004) and De Laat and Maurellis (2006) attempted to demonstrate that geographical patterns of warming trends over land are strongly correlated with geographical patternof industrial and socioeconomic development, implying that urbanisation and related land surface changes have caused much of the observed warming. However, the locations of greatest socioeconomic development are also those that have been most warmed by atmospheric circulation changes (Sections 3.2.2.7 and 3.6.4), which exhibit large-scale coherence. Hence, the correlation of warming with industrial and socioeconomic development ceases to be statistically significant. In addition, observed warming has been, and transient greenhouse-induced warming is expected to be, greater over land than over the oceans (Chapter 10), owing to the smaller thermal capacity of the land.

McKitrickとMichaels(2004)およびDe Laat and Maurellis(2006)は、陸上の温暖化傾向の地理的パターンが産業的および社会経済的発展の地理的パターンと強く相関していることを実証し、都市化とそれに関連した地表の変化が観測された温暖化の多くを引き起こしたことを仄めかそうとした。 しかし、最大の社会経済的発展の場所はまた、大規模な一貫性を示す大気循環の変化(セクション3.2.2.7および3.6.4)によって最も暖められた場所でもある。 したがって、温暖化と産業および社会経済の発展との相関関係は統計的に有意なものではない。 さらに、観測された温暖化および一過性の温室効果による温暖化予測は、陸上の熱容量が小さいため、海上よりも陸上の方が大きい(第10章)。

McIntyre and McKitrick (2003) reported that they were unable to replicate the results of Mann et al. (1998). Wahl and Ammann (2007) showed that this was a consequence of differences in the way McIntyre and McKitrick (2003) had implemented the method of Mann et al. (1998) and that the original reconstruction could be closely duplicated using the original proxy data. McIntyre and McKitrick (2005a,b) raised further concerns about the details of the Mann et al. (1998) method, principally relating to the independent verification of the reconstruction against 19th-century instrumental temperature data and to the extraction of the dominant modes of variability present in a network of western North American tree ring chronologies, using Principal Components Analysis. The latter may have some theoretical foundation, but Wahl and Amman (2006) also show that the impact on the amplitude of the final reconstruction is very small (~0.05℃; for further discussion of these issues see also Huybers, 2005; McIntyre and McKitrick, 2005c,d; von Storch and Zorita, 2005).

McIntyreとMcKitrick(2003)は、彼らがMannら(1998)の結果を再現することができなかったと報告した。 WahlとAmmann(2007)は、これがMcIntyreとMcKitrick(2003)がMannら(1998)の方法を実行した方法における違いの結果であり、かつ、元の代理データを使用して元の再構成を厳密に複製できることを示した。 McIntyreとMcKitrick(2005a、b)は、Mannら(1998)の方法の詳細、主に19世紀の機器温度データに対する再構成の独立検証に関するものと主成分分析を使用して北米西部の年輪年表のネットワークに存在する主な変動モードを抽出する方法についてさらに懸念を表明した。 後者には理論的根拠があるかもしれないが、WahlとAmman(2006)はまた、最終的な再構成の振幅への影響は非常に小さいことを示している(〜0.05℃。これらの問題のさらなる議論については以下を参照のこと。Huybers, 2005; McIntyre and McKitrick, 2005c,d; von Storch and Zorita, 200 McKitrick、2005c、d; von Storch and Zorita、2005)。

AR4 Climate Change 2007: The Physical Science Basis (FULL REPORT) - IPCCP.244,466

McIntyreとMcKitrickの主張(6件)およびその反論(2件)だけでも次のような出典が示されている。

- McKitrick, R., and P.J. Michaels, 2004: A test of corrections for extraneous signals in gridded surface temperature data. Clim. Res., 26, 159–173.

- Huybers, P., 2005: Comment on “Hockey sticks, principal components, and spurious significance” by S. McIntyre and R. McKitrick. Geophys. Res. Lett., 32(20), doi:10.1029/2005GL023395.

- McIntyre, S., and R. McKitrick, 2003: Corrections to the Mann et al. (1998) proxy database and northern hemispheric average temperature series. Energy Environ., 14, 751–771.

- McIntyre, S., and R. McKitrick, 2005a: Hockey sticks, principal components, and spurious significance. Geophys. Res. Lett., 32(3), L03710, doi:10.1029/2004GL021750.

- McIntyre, S., and R. McKitrick, 2005b: The M&M critique of the MBH98 Northern Hemisphere climate index: Update and implications. Energy Environ., 16, 69–99.

- McIntyre, S., and R. McKitrick, 2005c: Reply to comment by von Storch and Zorita on “Hockey sticks, principal components, and spurious significance”. Geophys. Res. Lett., 32(20), L20714, doi:10.1029/ 2005GL023089.

- McIntyre, S., and R. McKitrick, 2005d: Reply to comment by von Huybers on “Hockey sticks, principal components, and spurious significance”. Geophys. Res. Lett., 32(20), L20713, doi:10.1029/2005GL023586.

- von Storch, H., and E. Zorita, 2005: Comment on “Hockey sticks, principal components, and spurious significance” by S. McIntyre and R. McKitrick. Geophys. Res. Lett., 32(20), doi:10.1029/2005GL022753.

温暖化懐疑論こそ陰謀

むしろ、温暖化懐疑論こそ、石油産業の陰謀である可能性が高い。

今年の2月21日に米紙ニューヨーク・タイムズや英紙ガーディアン(いずれも電子版)などが報じているのですが、 地球温暖化懐疑論者で知られ、温暖化は人間の活動が原因ではなく、太陽の活動によるものだと主張してきた米国の著名な科学者が、 あろうことか、石油業界から多額の寄付金を受け取っていたことを隠して論文を発表していたのです。 彼を雇っていた米国立スミソニアン協会によると、寄付金は10年間で総額120万ドル(約1億4900万円)にものぼるといいます。

利害関係者からの寄付を公表していなかったことが倫理規定に違反するというわけですが、地球温暖化の主原因である二酸化炭素(CO2)をがんがん排出する化石燃料から脱却しようとする動きを、 石炭とともに化石燃料の代表である石油業界が中心となり、必死で妨害しようとロビー活動を展開していた事実がはっきりしたのです…。

このとんでもない学者は、1966年生まれのマレーシア系米国人、ウィリー・スーン氏(本名=ウェイ-ホック・スーン)です。 母国マレーシアで優秀な成績を収めたスーン氏は1980年に米国に移住し、南カリフォルニア大学に。 87年にはプラズマ物理学に関する研究で博士号を取得。 その後、天体物理学や地球科学の研究に軸足を移し、97年からハーバード・スミソニアン天体物理学センターの科学者(博士研究員)を務めています。

そんな彼が一躍、世間の注目を浴びるようになったのが2003年です。 彼はこの年「20世紀の地球温暖化は過去何世紀にもわたる過去の温暖化と比べれば異常ではない」との共同論文を発表。 これに13人の科学者が論文で反論する事態となったのです。 またスーン氏は07年「北極の白クマは人的活動による温暖化のせいで脅威にさらされているわけではない」との論文も発表しています。 筋金入りです。

この一件以降、彼は「地球温暖化は人的活動ではなく太陽の活動が原因である」との主張を繰り返す温暖化懐疑論者として一躍脚光を浴びるわけですが、 世界的な活動で知られる環境保護団体グリーンピースが彼について調査したところ、何とスーン氏は2010年、保守・共和党の有力支持者で大統領選にも隠然たる影響力を持つ石油業界の大富豪、チャールズ・G・コーク氏が最高経営責任者(CEO)を務めるエネルギー企業から6万5000ドル(約808万円)、 コーク氏の慈善財団から23万ドル(約2800万円)の援助をそれぞれ受けていたことが発覚。

さらに、石炭火力発電で知られる米電力大手サザンカンパニーの子会社が計40万9000ドル(約5000万円)、また米石油大手エクソン・モービルからも多額の寄付を受けていたほか、 スーン氏を一躍有名にした03年の共同発表論文の研究費のうち、5%に当たる5万3000ドル(約660万円)は米石油協会(API)が拠出していたことなどが明らかになったのです。

このグリーンピースの調査結果をニューヨーク・タイムズ紙などが一斉に報道。 これを受け、その5日後にスミソニアン協会が調査を始めたところ、スーンが08年以降に発表した少なくとも11の論文でこうした石油業界を中心としたエネルギー業界からの寄付の事実が公表されず、うち8つの論文が公表先の学術誌の倫理規定に違反することが分かったのです。

というわけで、すっかり化けの皮がはがれたスーン氏ですが、こうしたスーン氏の論文に「地球温暖化はデマだ」との主張で知られるオクラホマ州選出のジェームズ・M・インホフェ上院議員をはじめ、石油業界などから多額の献金を受けている共和党の議員たちが着目。 リベラルな民主党のオバマ政権が進める化石燃料からの脱却政策を攻撃する材料として、議会証言などで彼の論文の文言を丸ごと引用していたのでした…。

当然ながらスミソニアン協会は、この一件に関する調査を開始するにあたり「地球温暖化は人的活動によるものであり、われわれはスーン氏の主張を支持していません」とのコメント(当たり前過ぎて笑えますな)を発表しています。

酷暑40度!地球は温暖化!…は嘘!…も嘘? 太陽原因説あの学者に石油業界が多額献金 - 産経WEST

1998年に米国のシンクタンクであるOregon Institute of Science and Medicine(OISM)が行った“Oregon Petition”(オレゴン嘆願書)は、米国議会による京都議定書批准阻止を目的に行われた懐疑的な人々による嘆願運動であり、 嘆願書および後述するレビュー論文もどきをOISMが数万人に郵送したところ、約1万7千人の「科学者」の署名が集まったと喧伝されているために、 懐疑的な見方を持つ人の数の多さや勢力の大きさを示すものとしてしばしば懐疑的な見方を持つ人自らによって引用される。 例えば、渡辺(2005)は、「(これによって)覚めた」と書いている(p.74)。

しかし、この嘆願書の信頼性には大きな疑問符がつく。 例えば、2001年に米Scientific American誌が、この嘆願書に署名した中でPh.D.保持者と主張する1400人のうちランダムに30人を選んで追跡調査を行っている(Musser2001)。 この調査によると、まず30人のうち26人が様々なデータベースで確認でき、この26人のうちの11人が、現在においても「嘆願」には賛成で、そのうちの1人は現在でも活動中の気候学者、2人は関係する学問分野での研究者、8人はインフォーマルな評価に基づいて嘆願書に署名していた。 一方、確認された26人のうち6人は、現時点であれば署名しなかったと述べ、3人は嘆願書自体が全く記憶になく、1人はすでに死亡していた。 残りの5人は何回もコンタクトを試みたものの、何も返答がなかった。 すなわち、30人のうち、2001年時点でも積極的な懐疑論を主張している気候学者は1人しかいないことになる(関連分野の研究者を含めれば3人)。 また、あるジャーナリストは「10分くらい署名者のリストをちらっと見ただけでも、同姓同名(二人のJoe R.Eaglemans、二人のDavid Tompkins)、姓がない名前(Biolchini)、会社の名前(Graybeal & Sayre, Inc)、偽名と思われる名前(Redwine, Ph.D.)が見つかる」と書いている(Shelly 2005)。

いずれにしろ、オレゴン嘆願書には、署名者は名前のみが掲載されているだけで、所属、経歴、連絡先などはすべて不明である。 したがって、著しく透明性に欠けたものであり、そもそも信頼性云々を議論できるレベルのものでさえない。

なお、このオレゴン嘆願書に主宰者として関わっているのがFrederick Seitzである。 彼がロックフェラー大学の学長をしていた際に、大学はタバコ会社から4500万ドルの献金を受けており、「間接喫煙の健康被害はない」と強く主張し続けた彼自身は、大学を辞める少し前に、そのタバコ会社と有給の期限なしコンサルタントとして雇用契約を結んでいる。

実は、タバコと温暖化懐疑論との関係は非常に興味深く、米国の科学者グループ「憂慮する科学者同盟(Union of Concerned Scientist)」が、2007年1月にエクソンモービル社と温暖化懐疑論者とのつながりに関する非常に詳細なレポートを出している(Union of Concerned Scientist 2007)。 実際に、資金源となって米国の温暖化懐疑論者を操っているのは石油メジャーのエクソンモービル社であることはほぼ周知の事実であり、このレポートによると、かつて大手タバコ会社が健康被害問題でとった戦略とエクソンモービル社が温暖化問題でとった戦略は酷似しており、 その中心人物も、前出のFrederick Seitzなど数人がだぶっている。

IR3S/TIGS叢書No.1地球温暖化 懐疑論批判 - 東北大学東北アジア研究センターP.2,3

人為的温暖化を否定しようとする組織的な動きが始まったのは、1988年にIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が設立された直後のこと。 先頭で旗を振ったのは、前回も登場したフレデリック・サイツらジョージ・C・マーシャル研究所の面々である。

一方の人為的温暖化否定派はこれを皮切りに、メディアを使ったキャンペーンと金にあかせたロビー活動を繰り広げていく。 いわく、温暖化の科学的基盤はあまりにもお粗末だ。 その原因を人為的なものだとするコンセンサスは科学界にない。 IPCCの報告書は極めて独断的で、都合の悪いことを故意に無視している――。

いうまでもなく、こうした主張はすべて事実に反している。 人為的温暖化も一つの仮説だということは否定できないが、それは、特定の研究グループや一派が提唱しているというようなレベルのものではない。 世界中のほぼすべての気象・気候研究者が同意している考えなのだ。

では、温暖化否定論者たちは何のためにそのようなキャンペーンを張ってきたのだろうか。 答えは呆れるほどわかりやすい。 彼らの背後に、エクソンモービルやコーク・インダストリーといった巨大石油企業の存在があったのである。

ジョン・メイヤー著『ダーク・マネー』によると、その内幕は映画さながらだ。 例えば、当時マーシャル研究所の所長をつとめていたのは、元アメリカ石油協会COOで、エクソンモービルのロビースト。 他にも、温暖化否定派のシンクタンク、NPO、研究者などに、化石燃料業界から保守系財団を通じて何億ドルにも及ぶ活動資金が流れたという。

化石燃料業界が金を惜しみなくつぎ込んだ理由はよくわかる。 メイヤーによると、大気中のCO₂を科学者たちが求めるレベルに抑えるためには、各社が保有する埋蔵量の実に80%を地中に残したままにしておく必要があるのだ。

化石燃料業界の熱心なロビー活動は、ジョージ・W・ブッシュ政権の誕生(2001年)にも大きく貢献したらしい。 ブッシュ大統領は就任早々、京都議定書からの離脱を表明し、彼らの協力に応えている。

なお、京都議定書に対しては、温暖化否定派が批准阻止を訴えて大規模な嘆願運動を展開した(オレゴン嘆願書)。 前述のフレデリック・サイツはこの運動にも主催者の一人として関わっている。 元全米科学アカデミー会長という彼の肩書きが大きなインパクトを与えたであろうことは想像に難くない。

「ダーク・マネー―巧妙に洗脳される米国民」(ASIN:B01N5SGGPW,著:ジェイン・メイヤー,訳:伏見威蕃)等にはもっと詳しい事情が説明されている。 というと、「それも陰謀論じゃないか」と言いだす人がいるだろう。 しかし、これは温暖化陰謀論などとは比較にならないほど実現の容易な陰謀である。

- 首謀者の利害関係が明確である

- 陰謀に加担している人のうち、自らの意志で加担する人は少数で済む

- 自覚ある嘘をつくスポークスマンは必ずしも必要ない(本気で勘違いしている人を探して支援すれば良いだけ)

- 故意に嘘をつく人は首謀者周辺の限られた人間だけで良い

CO₂規制は、石油産業にとって大きなマイナスであると当時に、他の多くの産業にとっても生産性の低下やコスト増を引き起こしかねない。 温暖化懐疑論で得をする巨大勢力は確かに存在するのである。

そして、温暖化懐疑論を唱えているのは、専門家と言える範囲では、ごく一部の科学者や団体でしかない。 大多数の専門家は温暖化懐疑論に与しない。 しかし、どんなに理論であろうとも支持しない少数派はいるのだから、ごく一部の懐疑的専門家を探すことは難しいことではない。 そして、専門外の人物ならば、本気で勘違いしている人は数えきれないほどいる。 専門かどうかを問わず、これらの、悪意なき善意の誤解者たちはいくらでもいる。 そうした人たちに対して、資金面等で活動を援助することは容易である。 そして、本気で勘違いしている人たちは、自分達の主張を正しいと本気で信じているのだから、支援者も心から受け入れてくれたものと信じて疑わない。 その主張が正しいかどうかに関わらず都合が良いから支援するという、首謀者の動機の悪意など疑いもしないだろう。 つまり、本気で勘違いしている人たちの多くは、石油産業の陰謀に加担する気は全くなく、偶然にも支援者が石油産業の関係者だったに過ぎないという認識であろう。 だから、陰謀に加担する意志のない善意の第三者を、陰謀に加担する意志のないまま、陰謀に加担させることが可能なのである。

以上、まとめよう。 地球温暖化論を陰謀だとするならば、専門家の大多数を故意に陰謀に加担させる必要がある。 一方で、懐疑論を陰謀とした場合は、一部の勘違いした人を自覚がないままに陰謀に加担させるだけで済む。 前者のような荒唐無稽な夢物語は陰謀論と呼ばれるが、後者の十分に実現可能なものは一般に陰謀論とは呼ばれない。

一方、いわゆる懐疑論者は少数派であり、かつ全く分野が異なる専門外の研究者あるいは非研究者である場合が少なくない。

オレゴン嘆願書では「約1万7千人の『科学者』の署名が集まったと喧伝されている」ので、その数値だけ見ると懐疑論に多数の専門家の賛同が集まっているかのように見える。 しかし、先ほど紹介した米Scientific American誌の調査を参照すれば、実は、専門家は一握りしかいないことがわかる。

IR3S/TIGS叢書No.1地球温暖化 懐疑論批判 - 東北大学東北アジア研究センターP.3

自称Ph.D.保持者1400人のうち無作為抽出の30人の調査結果から、嘆願書に署名した人のうち懐疑論に賛同する気候学者は100人以下と推測される。 関係分野の研究者を含めても、多めに見積もって、専門家と言えるのは200人以下であろう。 これは、IPCC第4次評価報告書の2500名を越える専門家の査読と比べれば圧倒的に少ない。

というと、「一部の科学者や科学団体を抱き込むだけでは、科学論争には勝てないじゃないか」と言いだす人がいるだろう。 しかし、実際の所、大多数の専門家は温暖化に同意しており、温暖化懐疑論は科学論争では全く勝ち目がないのが実情である。 そして、偽装懐疑論者にとっては、それで十分なのである。

本当は,このことを指摘するのはあまり気が進まなかった。 傍から見れば「お前はインチキだ。」「いや,そっちこそインチキだ。」という泥仕合になってしまうからである。 そして,この状況こそが,組織的な懐疑論・否定論活動の思うつぼなのである。 彼らは科学的な議論に勝つ必要は無く,この問題が論争状態にあると人々に思わせることができれば,それで目的は果たせるからだ。

偽装懐疑論者の目的は、科学論争で勝つことではなく、素人に「科学界では賛否両論だ」と思わせることである。 そのためには、マスコミを動かし、世論を誘導して、政治の世界に持ち込めば良い。 科学論争では完敗しても、政治の世界で勝てれば、偽装懐疑論者の勝利となる。 その具体的手口は米国の科学者団体「Union of Concerned Scientists」が指摘している。

Like the tobacco industry, ExxonMobil has:

• Manufactured uncertainty by raising doubts about even the most indisputable scientific evidence.

• Adopted a strategy of information laundering by using seemingly independent front organi- zations to publicly further its desired message and thereby confuse the public.

• Promoted scientific spokespeople who mis- represent peer-reviewed scientific findings or cherry-pick facts in their attempts to persuade the media and the public that there is still serious debate among scientists that burning fossil fuels has contributed to global warming and that human-caused warming will have serious consequences.

• Attempted to shift the focus away from mean- ingful action on global warming with mislead- ing charges about the need for “sound science.”

• Used its extraordinary access to the Bush administration to block federal policies and shape government communications on global warming.

The report documents that, despite the scien- tific consensus about the fundamental under- standing that global warming is caused by carbon dioxide and other heat-trapping emissions, Exxon- Mobil has funneled about $16 million between 1998 and 2005 to a network of ideological and advocacy organizations that manufacture uncer- tainty on the issue.

タバコ産業と同様に、ExxonMobilには以下の疑いがある。

•最も疑いの余地のない科学的証拠についてさえ疑問を投げかけて、不確実性を捏造する。

•無関係を装ったフロント組織を使用して都合の良いメッセージを公に推進し、それによって大衆を混乱させる情報ロンダリングの戦略を採用した。

•化石燃料を燃やすことが地球温暖化の一因となっていることや人為的な温暖化が深刻な結果をもたらすであることが科学者の間ではまだ深刻な議論があるのだとメディアや一般を説得しようとする試みにおいて、査読付き科学的知見やチェリーピック(自説に都合の良いデータのみを選び取ること)の事実を誤って表明する科学的スポークスマンをプロモートする

•「健全な科学」の必要性についての誤解を招くような訴訟で、地球温暖化に対する意味のある行動から焦点を逸らそうとする

•連邦政府の政策を阻止し、地球温暖化に関する政府のコミュニケーションを形作るためにブッシュ政権への特別なアクセスを利用した

この報告書によれば、地球温暖化は二酸化炭素やその他の熱排出によって引き起こされるという基本的な理解についての科学的な合意にもかかわらず、Exxon-Mobilは、1998年から2005年の間に、この問題について不確実性を生み出しているイデオロギーおよび擁護団体のネットワークに約1600万ドルを集めた。

既に紹介した米紙ニューヨーク・タイムズや英紙ガーディアンで報じられたように、ウェイ=ホック・スーンは石油業界から多額の寄付金を受け取っていたことを隠して論文を発表していた。 それは「彼を雇っていた米国立スミソニアン協会」も認めている事実である。 調べてみると、サリー・バリウナスも石油産業から多額の資金提供を受けているようである。 スーンは、宇宙工学の博士号はあるが気象・気候学の専門家ではなく、ハーバード・スミソニアン天体物理学センターの非常勤無給会員に過ぎない。 バリウナスも、天文科学者であって気象・気候学の専門家ではない。 CRUメール流出事件(Climategate事件)で紹介している通り、この二人は共謀して、気候(climate)分野では格の低い雑誌に論文を寄稿した。 それは査読を通過し掲載に漕ぎ着けたが、後に、「ジャーナルの出版社は、ジャーナルが出版前に原稿の適切な改訂を要求しているべきであると認め」た。 すなわち、発行元が査読不足を認めたのである。 スーンとバリウナスは、これに反論するために、気候(climate)分野ではないエネルギー・環境分野のさらに格の低い雑誌に論文を寄稿した。 専門外の格の低い科学誌と言えども、論文が掲載されていることを何も知らない一般人が知れば、あたかも、科学的に認められた懐疑論があるかのように見える。 しかし、実態は全く逆で、スーンとバリウナスは「事実を誤って表明する科学的スポークスマン」であり彼らの論文を科学的条件を満足していないと大多数の科学者は考えている。

このように、石油業界は、スーンやバリウナスのような「事実を誤って表明する科学的スポークスマンをプロモート」し、「大衆を混乱させる情報ロンダリングの戦略」を実行している。 結果、「科学者の間ではまだ深刻な議論がある」という虚偽の事実を「メディアや一般を説得しようとする試み」が成功していることは、米国の世論調査の結果からも明らかである。

温暖化論争をフォローするうえでぜひ知っておいて頂かなければいけないことは,欧米の産業界の一部の意を汲むといわれる組織的な温暖化懐疑論・否定論活動の存在である(たとえば、『世界を騙しつづける科学者たち』(楽工社)を参照)。 身も蓋もなくいえば,気候変動政策を妨害するために,その基礎となる科学に対する不信感を人々に植え付ける効果を狙って意図的に展開されている言論活動があるということだ。 たとえば,映画『不都合な真実』でも紹介された「クーニー事件」では,石油業界のロビイスト出身者がブッシュ政権に雇われて温暖化の科学に関する政府の文書を書き換えていたとされる。 「クライメートゲート事件」をスキャンダルとして騒ぐのであれば,「クーニー事件」についてももっと騒がないのはおかしい(しかも「クライメートゲート事件」の方は実際には不正は無かったのだから)。 「クライメートゲート事件」で流出したメールの中で,気候研究者たちが批判者に対して攻撃的であり排他的であるように見えるのも,もとはといえば彼らが常日頃からこのような妨害活動の影響を受けて辟易し,腹に据えかねるほど憤っていたことが背景にある。 日本国内ではこのような組織的な活動の存在を筆者は知らないが,影響は国内にも大きく波及している。 ネット等で出回る欧米発の温暖化懐疑論の多くはこのような組織的な活動に由来する可能性が高いが,これらをせっせと「勉強」して国内に紹介してくださる「解説者」が少なくないからだ。

「クーニー事件」とは、アメリカ石油協会の元ロビイストでブッシュ政権の環境諮問委員会の長だったPhilip A. Cooney氏が地球温暖化を過小評価させるように報告書を不当に検閲した事件である。

Cooney, who was a lobbyist for the American Petroleum Institute before becoming chief of staff at the White House Council on Environmental Quality, also resigned in 2005. He went on to work for oil giant ExxonMobil, which was recently accused of spending $16 million on supporting climate sceptics.

ホワイトハウス環境諮問委員会の職員を務める前にアメリカ石油協会のロビイストだったCooneyも2005年に辞任した。 彼は石油大手Exxon Mobilの仕事を続け、最近は気候懐疑論者の支援に1,600万ドルを費やしたと非難されている。

US climate scientists pressured on climate change - ニュー・サイエンティスト

A White House official who once led the oil industry's fight against limits on greenhouse gases has repeatedly edited government climate reports in ways that play down links between such emissions and global warming, according to internal documents.

内部文書によると、かつて石油業界の温室効果ガスの制限に対する闘いを先導したホワイトハウス高官は、当該排出量と地球温暖化との関連性を抑えるように政府の気候報告を繰り返し編集してきた。

In handwritten notes on drafts of several reports issued in 2002 and 2003, the official, Philip A. Cooney, removed or adjusted descriptions of climate research that government scientists and their supervisors, including some senior Bush administration officials, had already approved. In many cases, the changes appeared in the final reports.

2002年と2003年に発行されたいくつかの報告書のドラフトに関する手書きのメモで、役人Philip A. Cooneyは、ブッシュ政権の高官を含む政府の科学者とその監督者が承認済の気候研究の説明を削除または調整した。 多くの場合、変更は最終レポートに反映された。

The dozens of changes, while sometimes as subtle as the insertion of the phrase "significant and fundamental" before the word "uncertainties," tend to produce an air of doubt about findings that most climate experts say are robust.

「不確実性」の前に「重要かつ基本的」を挿入するような微妙な何十もの変更が、ほとんどの気候専門家が堅牢だと認める調査結果に対して疑いの空気を作り出す傾向があった。

Mr. Cooney is chief of staff for the White House Council on Environmental Quality, the office that helps devise and promote administration policies on environmental issues.

Cooney氏は、環境問題に関する行政政策を考案し推進するのを助けるオフィスであるホワイトハウス環境諮問委員会の事務局長である。

Before going to the White House in 2001, he was the "climate team leader" and a lobbyist at the American Petroleum Institute, the largest trade group representing the interests of the oil industry. A lawyer with a bachelor's degree in economics, he has no scientific training.

2001年にホワイトハウスに行く前、彼は石油業界の利益を代表する最大の貿易グループであるアメリカ石油協会の「気候チームのリーダー」兼ロビイストであった。 彼は、経済学の学士号を取得した弁護士で、科学的な訓練は受けていない。

Bush Aide Softened Greenhouse Gas Links to Global Warming - NewYorkTimes

Philip A. Cooney, the former White House staff member who repeatedly revised government scientific reports on global warming, will go to work for Exxon Mobil this fall, the oil company said yesterday.

石油会社によると、温室効果に関する政府の科学的報告を繰り返し改訂した元ホワイトハウスのスタッフであるPhilip A. Cooney氏ー氏は、Exxon Mobilで働く予定だという。

Mr. Cooney resigned as chief of staff for President Bush's environmental policy council on Friday, two days after documents obtained by The New York Times revealed that he had edited the reports in ways that cast doubt on the link between the emission of greenhouse gases and rising temperatures.

ニューヨークタイムズ紙が入手した文書により彼が温室効果ガスの排出と気温の上昇との関連性に疑問を投げかける方法で報告書を編集したことを明らかになった2日後、Cooney氏は金曜日、ブッシュ大統領の環境諮問委員会の事務局長を辞任した。

Ex-Bush Aide Who Edited Climate Reports to Join ExxonMobil. - NewYorkTimes

最大手石油業界団体の元ロビイストで、発覚したら即辞任して直後に大手石油会社に再就職って、完全にクロやん(笑)。 少しはほとぼりを冷ますとか考えなかったのだろうか。

尚、既に紹介したが、inside climete newsの記事や内部文書が示す通り、石油産業大手ExxonMobilも、1988年以前は、まじめに温暖化とCO₂排出の少ない代替燃料の研究を行なっていたようである。 それが、どうして懐疑論のロビー活動に走ることになったのか。

APIの議事録には「エネルギー源の転換、調査のタイミング、条件」なんてのもあります。 つまり、1980年の段階で石油業界は化石燃料からの脱却を図るエネルギー革命を本気でやろうとしていたんです!

このまま突き進んでいれば神対応なんですけど、話がおかしくなるのはこの先です。

気候研究で論文を発表し輝かしい成果を収めていたエクソンも、1988年、NYタイムズに「地球温暖化」の文字が踊って、議会が排ガス規制を検討し始めた辺りから、急に事業のことが心配になったんでしょう。 1989年ごろから経営陣がコンピュータの予測モデルにいろいろといちゃもんをつけ始めます。 そんな不確かなもので企業の未来は決められないとかなんとか。

そしてついには温室効果ガスを減らす国際運動をひたすら妨害し続ける圧力団体「世界気候連合(GCC)」をAPI、石油・製造大手各社と一緒に旗揚げしちゃうわけですよ。 どうしてそうなる!

どんな企業であろうとも、消費者を敵に回しては商売が成り立たない。 だから、企業としての善意をアピールすることに積極的となるのも当然である。 石油産業は、大気汚染等の環境を悪化させるイメージが強いので、環境問題に真面目に取り組んでいる姿勢をアピールしたのだろう。 ところが、地球温暖化の深刻さは石油産業幹部が考えていたより遥かに深刻だった。 地球温暖化を食い止めようとすると埋蔵量の大部分が使えなくなり、それでは石油産業が成り立たない。 石油産業を維持しつつも地球温暖化を食い止める方法は見つかりそうもない。 そして、自分達の配下の研究員たちが自分達の首を締める行動に出始めた。 そうした状況では地球温暖化論を潰さないと石油産業が危うくなってしまう。 それは石油産業にとっては企業善意をアピールすることよりも優先する。 だから、石油産業が掌を返すのも当然であろう。

否定的結論ありきの偽科学団体「International Conference on Climate Change (ICCC)」

Affirming that global climate has always changed and always will, independent of the actions of humans, and that carbon dioxide (CO₂) is not a pollutant but rather a necessity for all life;

地球規模の気候は、人間の行動とは無関係に常に変化し、常に変化すること、そして二酸化炭素(CO₂)は汚染物質ではなく、むしろすべての生命にとって必要なものであることを確認する。

ICCCは、真偽を科学的に検証する前に「Affirming that global climate has always changed and always will, independent of the actions of humans (地球規模の気候は、人間の行動とは無関係に常に変化し、常に変化する)」ことを前提としている点で極めて排他的である。 それに対して、IPCCは特定の結論を出すことを目的としておらず、科学的に検証した結果を受け入れる立場である。 そして、科学的に検証した結果として、IPCCは人為的原因で地球が温暖化していると結論づけているのである。 根拠が完全に崩れたり、逆向きのより有力な証拠が出てくるなりすれば、当然、IPCCは従来の結論を放棄するだろう。 それに比べて、ICCCは、特定の結論に誘導しようとしており極めて非科学的である。

そもそも、ICCCは、藁人形論法を使っている点で極めて不誠実である。 地球温暖化を肯定する人たちは「carbon dioxide (CO₂) is a pollutant (二酸化炭素は汚染物質である)」とも「carbon dioxide (CO₂) is not rather a necessity for all life (全ての生命にとって必要ではない)」とも言っていない。 誰もが異議を唱えるような発言を相手がした事実を捏造し、その発言内容を否定することであたかも持論が正しいかのような印象を与える藁人形論法は、詭弁論法の一種である。 ICCCは、そうした藁人形論法を使ってまで、次の結論に誘導しようとしているのである。

- 「Affirming that global climate has always changed and always will (地球規模の気候は常に変化している)」、すなわち、温暖化は一時的な現象

- 「independent of the actions of human (人間の行動とは無関係)」

ICCCは、石油産業大手のExxonMobilから多額の寄付を受け取っている米国のシンクタンクHeartland Instituteが主催する会議である。 ようするに、ICCCは「無関係を装ったフロント組織を使用して都合の良いメッセージを公に推進し、それによって大衆を混乱させる情報ロンダリングの戦略」の一つに過ぎない。 しかし、あまりに意図がミエミエ過ぎて欧米のマスコミからは全く相手にされていないようだ。

騙し、騙される人々

騙している方なのか騙されている方なのかは定かではないが、地球温暖化懐疑論者たち、槌田敦氏が似非科学者の証拠にて紹介する。

- このページの参照元

科学 石田昭氏の主流学説に対する無理解 CRUメール流出事件(Climategate事件) 執拗なグレタ叩き 武田邦彦氏の荒唐無稽な地球温暖化懐疑論 地球温暖化懐疑論者たち 槌田敦氏が似非科学者の証拠 疑似科学者列伝:武田邦彦

このページへのご意見は節操のないBBSにどうぞ。

総合案内

科学一般

疑似科学等

- 疑似科学

- 数学や科学への無理解

- 疑似科学を批判する疑似科学

- STAP細胞論文捏造事件

- CCS地震原因説

- 地球温暖化懐疑論

- 疑似科学者列伝